Классификации беззубых челюстей (Шредер, Келлер, Оксман), виды альвеолярного отростка и твердого неба.

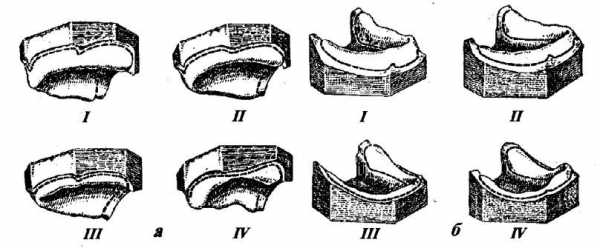

Форма альвеолярного отростка.

И.М. Оксман выделил:

— треугольная остроконечная — вид зубчатой стиральной доски;

— усеченный конус;

— прямоугольная;

— шиповидная;

— полуовальная;

— шишковидная;

— уплощенная.

С.И. Городецкий выделил:

— отвесную — наилучшая;

— отлогая — наихудшая;

— грибовидная.

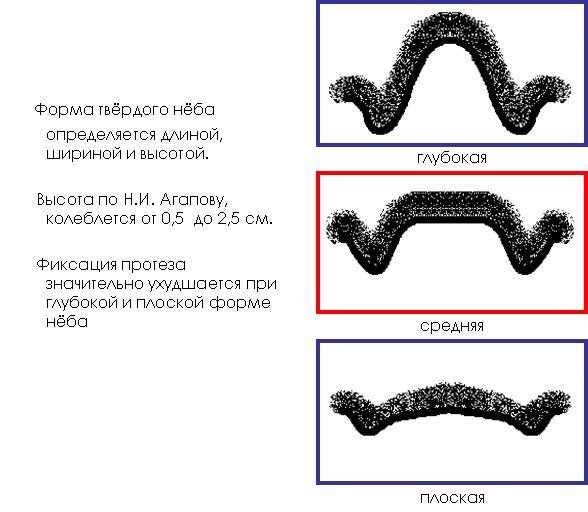

Форма твердого неба.

— высокий — готический;

— средней высоты — куполообразный;

— уплощенный — торисальный.

Торус бывает:

— короткий;

— широкий;

— узкий.

Классификация беззубой верхней челюсти по Шредеру (дополнена Курлянским).

1 — высокий альвеолярный отросток, глубокое небо, нормальная слизистая оболочка без видимого торуса (благоприятная).

3 — полное отсутствие альвеолярного отростка, резкое уменьшение размера тела верхней челюсти, небо плоское, широкий торус (плохой).

Классификация беззубой нижней челюсти по Келлеру.

1 — резко выражен альвеолярный отросток, переходная складка далеко, бугры выражены (благоприятная).

2 — равномерная резкая атрофия альвеолярного отростка, подвижная слизистая оболочка прикрепляется почти на уровне гребня альвеолярного отростка.

3 — альвеолярный отросток хорошо выражен в области фронтальных зубов, и резкая атрофия в области жевательных зубов.

4 — резкая атрофия во фронтальном отделе альвеолярного отростка и хорошо выражен в области жевательных зубов.

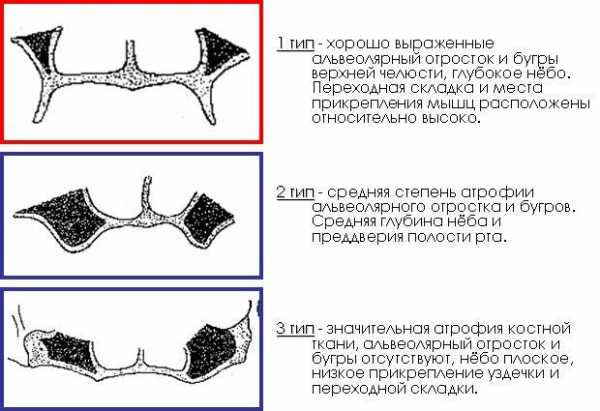

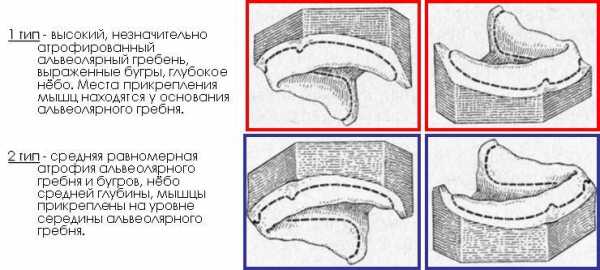

Классификация беззубых челюстей верхней и нижней по Оксману.

1 — равномерно высокие альвеолярные отростки, хорошо выражены бугры, высокий свод твердого неба, высокая — верхняя челюсть и низкое — нижняя челюсть расположенных переходной складки.2 — все средней выраженности.

3 — резкая равномерная атрофия альвеолярного отростка, уплощение небного свода, подвижная слизистая оболочка на уровне гребня.

4 — не равномерная атрофия альвеолярного отростка.

Возможно заинтересует:

Советуем прочитать:

technikam.ru

Классификация беззубых челюстей по Шредеру, Келлеру, Оксману

Необходимость получить классификации для челюстей можно объяснить тем, что наличие классификатора позволит определить правильное лечение, облегчит понимание ситуации каждого конкретного пациента.

Конечно, в медицине отсутствует единый классификатор. На сегодняшний день пользуются несколькими общепринятыми классификациями.

Рассмотрим некоторые основные разделения беззубой челюсти, которые разработали разные ученые и специалисты в данной области.

Классификация Шредера

По мнению данного ученого, классификация беззубых, именно верхних челюстей, может производиться по степени уменьшения той части челюсти, на которой находятся зубы. Он выделил несколько типов, рассмотрим их.

- Самый первый, специалисты считают этот случай наиболее подходящим для установки протеза. В таком случае практически нет физических отклонений, которые бы мешали установить протез. Несомненным плюсом является то, что челюстные бугорки очень хорошо выражены.

- При этом типе, по мнению ученого, свод неба достаточно ярко выражается и еще удалось сохранить альвеолярные бугры и отросток. Но в описанном случае, переходная складка будет находиться очень близко кверху отростка и при перенапряжении мышц мимики скорее всего протез сместиться.

- Резкая атрофия станет главным характеризующим признаком третьего типа. Совсем плоское небное дно, а нахождение складки в одной и той же плоскости совместно с небом. Установка протезов на такого вида челюсти, вызывает наибольшее затруднение.

Классификация беззубых челюстей по Шредеру. Визуализация.

Анатомические признаки челюсти нижнего ряда сильно отличны от челюсти наверху. Изготовить и использовать протезы поэтому немного сложнее.

Классификация Келлера

Данный автор смог классифицировать атрофии беззубых, именно нижних челюстей. В ней выделено 4 различных случая.

- Первый тип. Резко выражен альвеолярный отросток. Переходная складка расположена далеко от альвеолярного гребня. Именно в данном случае протезирование более успешно. Но стоматологи утверждают, что такой тип встречается очень редко у пациентов. Обычно такая челюсть становится причиной того, что все зубы удалили в один период и к тому же было недолгим их отсутствие.

- Второй тип. Равномерная резкая атрофия альвеолярного отростка. Подвижная слизистая оболочка расположена почти на уровне альвеолярного гребня. Такое строение создает специалистам сложности для изготовления протезов и закрепления результата, поскольку места прикрепления мышц расположены высоко и при их сокращении ведут к их перемещению.

- Третий тип. Альвеолярная часть челюсти хорошо выражена во фронтальном участке, наблюдается резкая атрофия в боковых участках. Он выявляется у людей, кому рано удалили жевательные, коренные зубы. Такой вид челюсти является более удобным для изготовления протезов. Также именно за счет того, что сохранен бугор альвеол в центральной части, такой протез не поддается смещению.

- Четвертый тип. Для четвертого вида характерна достаточно сильная атрофия альвеолярной части на всем протяжении. Поэтому в этом случае протез закрепляется недостаточно успешно и существует большая возможность, что он соскользнет.

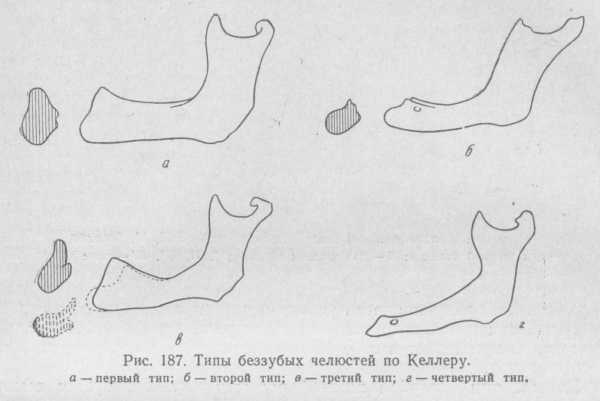

Классификация беззубых челюстей по Келлеру. Схематическое изображение

Классификация по Оксману

Профессор сумел классифицировать оба вида челюсти. По его мнению, верхнюю и нижнюю челюсти можно удачно квалифицировать на 4 различных типа.

- Для первого случая характерны бугры высокие, и такой же высокий альвеолярный отросток. Также достаточно ярко выражено небо.

- Во втором случае присутствует равномерная атрофия с обязательным истончением ткани костей. Небная поверхность менее глубокая.

- При диагностике третьего типа у пациента есть сильное изменение верхней челюсти. Небное дно становится плоским, и слизистая оболочка крепится к гребню.

- В четвертом случае присутствует атрофический процесс участков альвеолярного сегмента неравномерно на всем протяжении.

Беззубую нижнюю челюсть ученый также разделил на 4 вида. По известному виду распределения челюстей они обладают различными интересными признаками.

- Альвеолярная часть достаточно высокая и расположение слизистой оболочки очень низко.

- Атрофия равномерна, имеет среднюю выраженность.

- Альвеолярной части почти нет. Атрофия может распространиться и на всю челюсть.

- Истощение ткани костей происходит абсолютно неравномерно. Такое свойство образуется вследствие того, что зубы на челюсти были удалены с разницей во времени.

Классификация по Оксману:

а – верхняя челюсть;

б – нижняя челюсть.

Классификация по Курляндскому

Существует также и тот случай, что разделяют челюсти по методу Курляндского. Он применил свою классификацию и по ряду уменьшения ткани костей, но еще и вследствие того, какие изменения произошли в месте, где мышцы прикреплены. Ученый выделил 5 видов атрофии нижней челюсти.

- В первом случае выделяются пациенты, у которых отросток выступает дальше места, где прикрепляются мышцы.

- Расположение альвеолярного отростка на одном и том же уровне совместно с местом прикрепления мышц.

- Атрофия частей, которые находятся ниже, чем места, где прикреплены мышцы.

- Костная ткань истончается там, где были жевательные зубы (в боковом участке).

- Поражение тканей мест, где присутствовали передние зубы.

Классификация Дойникова

Классификация ученого основана на неравномерности атрофии. Такая система классификации очень похожа на классификатор, который предложил использовать Шредер.

Дойников определил 5 особенностей классификации:

- Обе челюсти имеют гребни, которые ярко выражены и также имеют альвеолярные отростки. Слизистая очень податлива, и она покрывает небо равномерно.

- Бугры челюстей имеют среднюю степень разрушительности. В данном случае, средняя и глубина неба.

- Нет альвеолярного сегмента и отростка. Небное дно достаточно плоское.

- Только впереди есть альвеолярный отросток, а боковые участки имеют значительную атрофию.

- Альвеолярный гребень сильно заметен в боковых частях, а спереди имеет место сильная атрофия.

Такая классификация очень удобна для врача, потому что охватывается большое количество случаев. Но работающие в наше время специалисты пользуются в своей работе всеми видами классификаций.

Создание оттисков

В настоящее время в стоматологической практике используют несколько видов различных оттисков. Классификация или разделение оттиска может быть произведена по многим факторам.

По краевой высоте разделяют анатомические, а также и функциональные оттиски. Оттиск анатомический в основном снимают с помощью ложечки для оттиска и небольшого количества гипса.

Зубные функциональные оттиски разделяют на оттиск разгружающего типа, компрессионного типа и комбинированный вид оттисков.

Функциональный оттиск могут снять с помощью ложечки и малого количества гипса.

С помощью разгружающего типа можно уменьшить давление на слизистую оболочку. Данные оттиски создаются с применением гипса, но без применения давления.

Оттиск компрессионного типа делают с помощью силиконовых или же термопластичных материалов.

Достоинства и недостатки оттисков

Многие специалисты часто высказываются против некоторых оттисков, а именно разгружающего типа. Такое мнение врачей основывается на том, что все давление при процессе жевания сказывается на альвеолярный отросток. Именно поэтому начинается его атрофия.

Протезы, которые изготовили по компрессионным оттискам делают упор на ткани, поэтому альвеолярный отросток остается не загруженным.

Слизистая оболочка

Перед тем, как провести протезирование квалифицированные специалисты должны учитывать характеристики и особенности слизистой каждого пациента, которая расположена в самом ложе протеза. Ее можно разделить на 3 вида:

- Нормальная слизистая оболочка. Она минимально ранима, умеренно податлива, имеет бледноватый, розовый цвет, выделение небольшого слизистого секрета. Данный вид оболочки отлично подходит для постановки протезов.

- Гипертрофированная слизистая оболочка. При такой слизистой оболочке нетрудно сделать клапан, но протез будет на ней подвижен.

- Слизистая оболочка атрофирована. Она в основном очень плотная и сухая. Такой тип оболочки меньше подходит для протезирования.

Большинство специалистов схожи во мнении, что не стоит надолго затягивать с проведением зубного протезирования, если наблюдается полное отсутствие зубного ряда. Это связано с тем, что при длительном отсутствии зубов в костных тканях и в полости рта происходят сложные патологии. Такие, как например, проблемы с дикцией, речью, нарушение мимики лица, полное или частичное разрушение слизистой, различные воспаления.

При установке протезов на беззубые челюсти нужно обязательно учесть тот факт, что слизистая оболочка нижней челюсти намного быстрее отвечает более яркой реакцией на давление.

zubodont.ru

Классификация беззубых челюстей

Классификация в известной степени определяет план лечения, содействует взаимоотношению врачей и облегчает записи в истории болезни, врач ясно представляет, с какими типичными трудностями он может встретиться. Ни одна из известных классификаций не претендует на исчерпывающую характеристику беззубых челюстей, поскольку между их крайними типами имеются переходные формы.

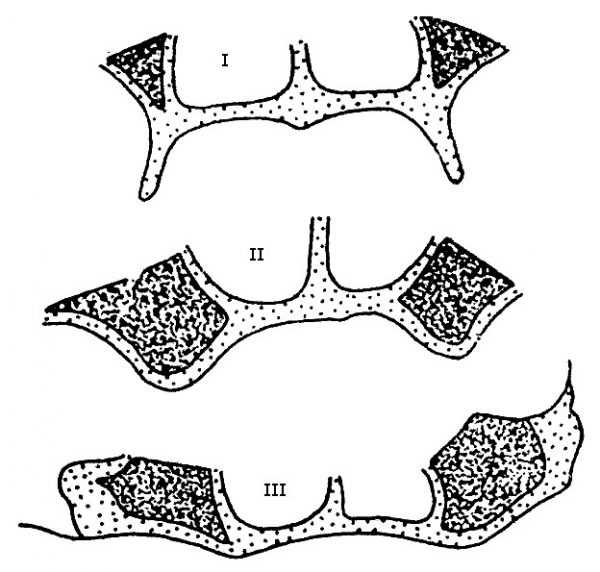

Шредер (1927) выделял три типа верхних беззубых челюстей.

Первый тип характеризуется хорошо сохранившимся альвеолярным отростком, хорошо выраженными буграми и высоким небным сводом. Переходная складка, места прикрепления мышц, складок слизистой оболочки расположены относительно высоко. Этот тип беззубой верхней челюсти наиболее благоприятен для протезирования, поскольку имеются хорошо выраженные пункты анатомической ретенции (высокий свод неба, выраженные альвеолярный отросток и бугры верхней челюсти, высоко расположенные точки прикрепления мышц и складок слизистой оболочки, не препятствующие фиксации протеза).

При втором типе наблюдается средняя степень атрофии альвеолярного отростка. Последний и бугры верхней челюсти еще сохранены, небный свод четко выражен. Переходная складка расположена несколько ближе к вершине альвеолярного отростка, чем при первом типе. При резком сокращении мимических мышц может быть нарушена фиксация протеза.

Третий тип беззубой верхней челюсти характеризуется значительной атрофией: альвеолярные отростки и бугры отсутствуют, небо плоское. Переходная складка расположена в одной горизонтальной плоскости с твердым небом. При протезировании такой беззубой челюсти создаются большие трудности, поскольку при отсутствии альвеолярного отростка и бугров верхней челюсти протез приобретает свободу для передних и боковых движений при разжевывании пищи, а низкое прикрепление уздечек и переходной складки способствует сбрасыванию протеза.

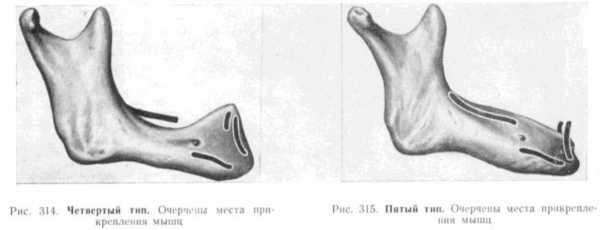

А.И. Дойников дополнил классификацию Шредера, добавив к ней:

Четвертый тип — хорошо выраженный альвеолярный отросток во фронтальном отделе и значительная атрофия в боковых отделах

Пятый тип – Выраженный альвеолярный отросток в боковых отделах и значительная атрофия во фронтальном отделе.

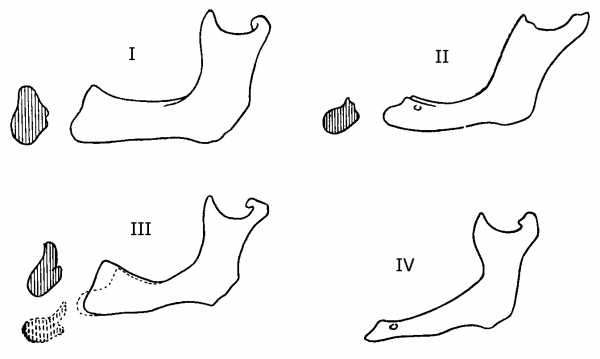

Келлер различал четыре типа беззубых нижних челюстей.

При первом типе альвеолярные части незначительно и равномерно атрофированы. Ровно округленный альвеолярный гребень является удобным основанием для протеза и ограничивает свободу движений его при смещении вперед и в сторону. Точки прикрепления мышц и складок слизистой оболочки расположены у основания альвеолярной части. Данный тип челюсти встречается, если зубы удаляют одновременно и атрофия альвеолярного гребня происходит медленно. Он наиболее удобен для протезирования, хотя наблюдается сравнительно редко.

Второй тип характеризуется выраженной, но равномерной атрофией альвеолярной части. При этом альвеолярный гребень возвышается над дном полости, представляя собой в переднем отделе узкое, иногда даже острое, как нож, образование, малопригодное под основание для протеза. Места прикрепления мышц расположены почти на уровне гребня. Этот тип нижней беззубой челюсти представляет большие трудности для протезирования и получения устойчивого функционального результата, поскольку отсутствуют условия для анатомической ретенции, а высокое расположение точек прикрепления мышц при их сокращении приводит к смещению протеза. Пользование протезом часто бывает болезненным из-за острого края челюстно-подъязычной линии, и протезирование в ряде случаев бывает успешным лишь после ее сглаживания.

Для третьего типа характерна выраженная атрофия альвеолярной части в боковых отделах при относительно сохранившемся альвеолярном гребне в переднем отделе. Такая беззубая челюсть оформляется при раннем удалении жевательных зубов. Этот тип относительно благоприятен для протезирования, поскольку в боковых отделах между косой и челюстно-подъязычной линиями имеются плоские, почти вогнутые поверхности, свободные от точек прикрепления мышц, а наличие сохранившейся альвеолярной части в переднем отделе челюсти предохраняет протез от смещения в переднезаднем направлении.

При четвертом типе атрофия альвеолярной части наиболее выражена спереди при относительной сохранности ее в боковых отделах. Вследствие этого протез теряет опору в переднем отделе и соскальзывает вперед.

studfiles.net

стомат

1 тема

После удаления зубов со временем альвеолярные отростки атрофируются. Если причиной удаления зубов был пародонтит, то атрофические процессы протекают быстрее.

Атрофия альвеолярного отростка — процесс необратимый, и протезирование не приостанавливает его, так как для кости адекватным раздражителем является тяга прикрепления к ней связок периодонта, а не сила сжатия, исходящая от базиса съемного протеза.

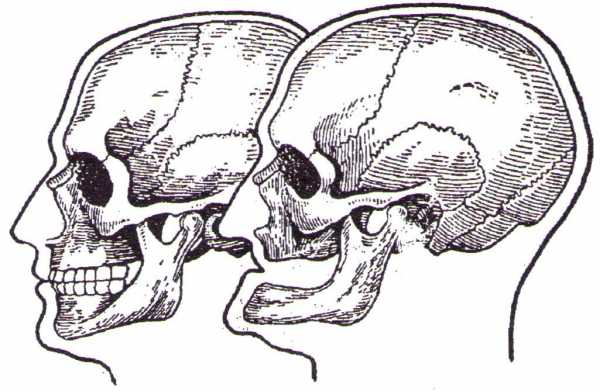

Атрофия альвеолярного гребня на верхней челюсти выражена больше с вестибулярной стороны, вследствие чего альвеолярная дуга уменьшается. На нижней челюсти атрофия больше затрагивает язычную сторону и нижнечелюстная дуга становится ещё шире.

Это способствует образованию старческой прогении, которая выражается в резком несоответствии размеров альвеолярных дуг верхней и нижней челюстей.

Профиль лицевого скелета до и после потери зубов

Существует несколько классификаций беззубых челюстей : по степени атрофии альвеолярных отростков, альвеолярных бугров, глубине нёба и высоте расположения переходной складки.

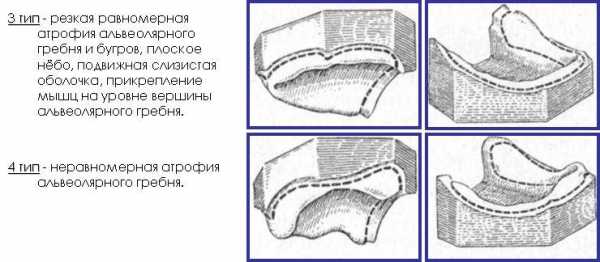

Формы нёбного свода

Виды ската альвеолярного отростка верхней челюсти

Наиболее благоприятным для достижения и сохранения замыкающего клапана на протезе во время жевания является альвеолярный отросток с отвесным вестибулярным скатом

Классификация Шредера (для беззубых верхних челюстей)

Классификация Курляндского, 1955г. (для беззубых верхних челюстей)

1 тип — высокий, выраженный альвеолярный гребень и выраженные бугры верхней челюсти, равномерно покрытые плотной слизистой оболочкой. Глубокое нёбо, невыраженный или отсутствующий торус, наличие большой слизисто-железистой подушки над апоневрозом мышц мягкого нёба.

2 тип — средняя степень атрофии альвеолярного гребня, маловыраженные бугры, средней глубины нёбо, выраженный торус, средней податливости слизистая оболочка и слизисто-железистая подушка под апоневрозом мышц мягкого нёба.

3 тип — резкая атрофия альвеолярного гребня, резко уменьшенный размер тела верхней челюсти, невыраженные бугры, укороченный переднезадний размер твердого нёба, широкий торус, узкая полоска нейтральной зоны по линии «А».

Классификация Келлера (для беззубых нижних челюстей)

Классификация Оксмана 1978 г. (для беззубых верхней и нижней челюстей)

Классификация беззубых челюстей по А.И. Дойникову

I степень — на обеих челюстях имеются хорошо выраженные альвеолярные гребни, покрытые слегка податливой слизистой оболочкой. Нёбо покрыто равномерным слоем слизистой оболочки, умеренно податливой в задней его трети. Естественные складки слизистой оболочки достаточно удалены от вершины альвеолярного гребня.

II степень — средняя степень атрофии альвеолярного гребня, умеренно выраженные верхнечелюстные бугры, нёбо средней глубины, выраженный торус.

III степень — полное отсутствие альвеолярного гребня и альвеолярной части челюстей, резко уменьшенные размеры тела челюсти и верхнечелюстного бугра, плоское нёбо, широкий торус.

IV степень — выраженный альвеолярный гребень в переднем отделе при значительной атрофии в боковых отделах.

V степень — выраженный альвеолярный гребень в боковых отделах при значительной атрофии в переднем отделе.

Кроме того, при осмотре полости рта:

описывают форму, величину и выраженность торуса, а на нижней челюсти отмечают выраженность челюстно-подъязычной линии (острая, плоская, резко выраженная, выраженная, болезненная или безболезненная при пальпации).

1 – крутой 2 – средний 3 – пологий

При пологом скате ширина клапанной зоны намного увеличивается, что позволяет удлинить базис протеза и тем самым улучшить его фиксацию.

Изменения, развивающиеся в полости рта после удаления зубов, захватывают не только альвеолярные отростки, но и слизистую оболочку, покрывающую их и твёрдое нёбо.

Эти изменения могут быть выражены в виде атрофии, образования складок, изменения их положения.

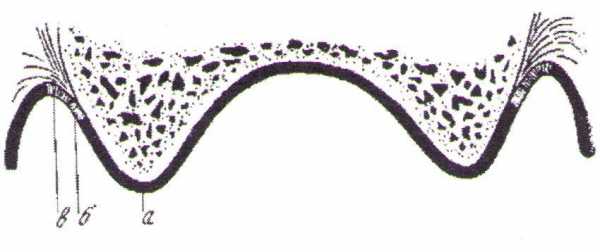

Слизистая оболочка полости рта делится на различные типы по степени подвижности и податливости.

Подвижность слизистой зависит от связи ее с мускулатурой. В тех местах, где над мышцей развит подслизистый слой, имеется жировая ткань и располагаются железы, слизистая оболочка является малоподвижной, но хорошо податливой при надавливании.

Слизистая оболочка, располагающаяся на мышцах и совершающая экскурсии при их сокращении, называется активно-подвижной (слизистая мягкого нёба, щёк, губ, дна полости рта, зева, глотки) (в)

Если слизистая оболочка сращена непосредственно с надкостницей, то она неподвижна (а)

Промежуточное положение занимает пассивно-подвижная слизистая оболочка (нейтральная зона), которая распространяется полосой по вестибулярной поверхности верхней и нижней челюстей, по язычной поверхности нижней челюсти и по линии «А» (б)

Классификация слизистой оболочки протезного ложа по Суппле

1 КЛАСС

Идеальный рот. Хорошо выраженные альвеолярные отростки, покрытые слегка податливой слизистой оболочкой, бледно — розового цвета, без патологических процессов.

2 КЛАСС

Твердый рот. Атрофированная, плотная, сухая слизистая оболочка, места прикрепления складок несколько ближе к гребню альвеолярного отростка, чем при 1 классе.

З КЛАСС

Мягкий рот. Гипертрофированная, рыхлая слизистая оболочка, альвеолярные отростки низкие.

4 КЛАСС

Болтающийся гребень. Имеются подвижные тяжи слизистой оболочки, расположенные продольно и легко смещающиеся при незначительном давлении оттискной массы, тяжи могут ущемляться.

Н.В. Калинина добавила к классификации по Суппле связь типа слизистой оболочки с общим состоянием организма и конституцией тела:

1 класс слизистой оболочки по Суппле имеют люди внешне здоровые, нормостеники любого возраста.

2 класс — люди астенической конституции, чаще женщины и люди пожилого возраста.

3 класс — гиперстеники, а также люди с нарушениями сердечно сосудистой системы, сахарным диабетом, психическими заболеваниями.

4 класс слизистой оболочки по Суппле встречается у людей с пародонтитом.

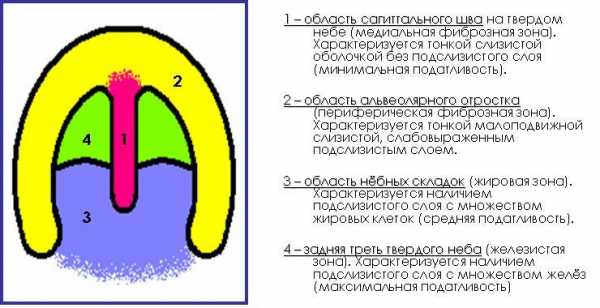

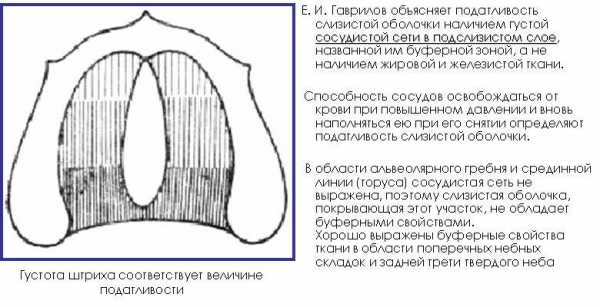

Зоны податливости слизистой оболочки верхней челюсти по Люнду (1924г.)

По данным Шпренга, степень податливости слизистой оболочки протезного ложа колеблется в пределах от 0,3 до 4 мм. Исходя из различий в податливости, Люнд делит СОПР на 4 зоны:

Буферные зоны слизистой оболочки по Гаврилову (1962 г.)

Таким образом, в зависимости от анатомо-физиологических особенностей протезного ложа можно получать отображение слизистой оболочки в различных функциональных состояниях.

Разгружающие оттиски рекомендуется получать при тонкой, атрофичной и избыточно податливой слизистой оболочке.

Однако лучшего эффекта можно достичь, лишь применяя дифференцированные оттиски, полученные с разной степенью компрессии слизистой оболочки с учетом податливости в различных участках протезного ложа. (см. Тему 5)

Улучшения условий протезного ложа можно добиться путем проведения корригирующих и восстановительных операций, таких как альвеолотомия — частичная резекция острых выступов на челюстях с устранением экзостозов перед протезированием.

Для улучшения условий протезного ложа при значительной атрофии альвеолярной части нижней челюсти возможно пластическое восстановление ее с помощью имплантатов из трупного хряща, гомохряща, измельченной костной щебенки, взятой с соседних участков челюстей, деминерализованного дентина, изготовленного из корней удаленных зубов.

При резкой атрофии нижней челюсти более чем на 2 см рекомендуют применять костную пластику с подсадкой трансплантата из гребешка подвздошной кости на сосудистой ножке.

studfiles.net

Классификация беззубых челюстей — 5 видов

Для выбора грамотной тактики ведения пациента с тотальным отсутствием зубов, стоматологами используется классификация беззубых челюстей: 5 видов помогают сориентироваться во всём возможном многообразии строения зубочелюстного аппарата.

Полное отсутствие зубов – адентия – несёт в себе не только эстетические и функциональные расстройства. Данная проблема намного шире. Если не решать её длительное время, то могут развиться осложнения, значительно затрудняющие последующее протезирование. К сожалению, такие проблемы, как гипотрофия костной и эпителиальной тканей, артроз височно-нижнечелюстного сустава, деформация мышц и кожи лица, носят практически необратимый характер и восстановить нормальную структуры челюстной системы потом будет непросто.

Общая информация

Когда к стоматологу-ортопеду приходит пациент с адентией, первоочередной задачей врача является установление типа челюстей больного. При наличии атрофии альвеолярных отростков важно выявить возможные ее причины и последствия. Это поможет доктору определиться с планом дальнейших действий: какие варианты постановки зубов возможны, подойдет ли тот или иной способ имплантации, выдержит ли челюсть нагрузку при протезировании, будет ли устойчива протезная конструкция в ротовой полости. Кроме того, это дает возможность спрогнозировать, какие сложности могут возникнуть при проведении стоматологических манипуляций.

На сегодняшний день не существует единой общепринятой классификации для лишенных зубов челюстей. Трудности их типирования связаны в основном с большим количеством переходных форм, которые также необходимо сгруппировать. Следовательно подходы разных авторов к этой проблеме несколько отличаются друг от друга.

Классификация беззубых челюстей и её виды

В среде стоматологов чаще всего используются пять классификационных вариантов для верхне- и нижнечелюстных адентий, помогающие систематизировать основные их характеристики. Классы беззубых челюстей рассматриваются отдельно для верхней и нижней, они носят названия по фамилиям учёных, которыми они были предложены.

По Курляндскому

В 1955 году В. Ю. Курляндский сформулировал классификацию челюстей без зубов, которая учитывает степень атрофических изменений костных структур по отношению к топическим особенностям крепления мышц. Он выделил 5 верхнечелюстных типов:

- I. Верхняя часть альвеолярного отростка выдаётся над участком присоединения мышц с вестибулярной и нёбной поверхностей.

- II. Гребень и сама челюсть уменьшены в объёме, достигая участка присоединения мышц с вестибулярной и нёбной поверхностей.

- III. Атрофические челюстные изменения ниже пунктов присоединения мышц.

- IV. Значимый атрофический процесс в области моляров и премоляров.

- V. Значимый атрофический процесс в области резцов и клыков.

По Шредеру

Шредер разделил беззубые верхние челюсти на 3 типа:

- I. Хорошо сформированные альвеолярный отросток и верхнечелюстные бугры, глубокий нёбный свод; высокий вариант присоединения мышц и локализации переходной складки. Этот тип челюсти максимально приспособлен для нормальной фиксации протезов.

- II. Бугры и отростки умеренно уменьшены в объеме; глубина нёба и преддверия ротовой полости также имеет усреднённые показатели. Слизистая складка локализуется ближе к гребню отростка, вследствие чего при креплении протеза часто возникает препятствие – спазматические сокращения лицевых мышц.

- III. Значительная гипотрофия костного вещества: альвеолярный отросток и бугры полностью сглажены, нёбо уплощено; слизистая складка и уздечка крепятся внизу. Такой вариант наименее подходит для крепления протезов, они подвижны, фиксируются неплотно.

По Оксману

И. М. Оксман в 1978 году разработал классификации для верхне- и нижнечелюстных рядов, лишённых зубных единиц. Верхнечелюстные варианты:

- I. Выступающий альвеолярный гребень и ярко выраженные бугры, высокий нёбный купол, мышцы присоединятся у самого альвеолярного гребня.

- II. Атрофия костных структур равномерная, умеренная, нёбо среднеглубокое. Мышцы присоединяются по центру альвеолярного гребня.

- III. Ярко выраженные атрофические изменения, уплощение нёба, крепление мышц непосредственно на самом высоком участке гребня.

- IV. Неравномерное уменьшение в объёме альвеолярного гребня.

Аналогично подразделяются и нижние челюсти:

- I. Альвеолярный отросток выдаётся, складка слизистой и пункты фиксации уздечек локализуются внизу.

- II. Умеренная степень снижения костного объёма.

- III. Слабовыраженная альвеолярная часть либо её отсутствие, возможна нижнечелюстная деформация.

- IV. Разрозненная атрофия на отдельных участках из-за больших временных промежутков между экстракцией зубов.

Хорошо визуализировать подобные изменения позволяет ортопантомограмма, представляющая собой развернутое изображение всех зубных единиц, челюстных структур и прилежащих отделов лицевого скелета на рентгеновском снимке.

По Келлеру

Л. Келлер рекомендовал выделять 4 типажа адентичных нижних челюстей:

- I. Равномерная, слабая потеря костного объёма альвеолярного гребня; пункты присоединения мышц и складок локализуются у альвеолярного базиса. Такой типаж максимально пригоден для протезирования, но на практике встречается редко. Он может быть следствием медленно протекающих атрофических процессов либо одномоментного удаления зубных единиц (например, при травме или при пародонтите, если вовремя не были наложены шины).

- II. Атрофия также однородная, но уже более явная; пункты крепления мышц локализуются почти на уровне гребня. Гребень характеризуется заостренной поверхностью, что затрудняет крепление протезной конструкции, она подвижна при жевании и за счёт этого вызывает болевые ощущения.

- III. Альвеолярный гребень значимо уменьшен в объёме в зоне моляров и премоляров и относительно сохранен во фронтальном отделе. Протезирование при этом типе вполне доступно, поскольку есть возможность зафиксировать искусственные моляры на ровных поверхностях латеральных отделов зубного ряда. Сохраненный фронтальный гребень по центру препятствует соскальзыванию протеза во время пережевывания пищи.

- IV. Вариант обратный третьему: альвеолярный отросток атрофичен в зоне резцов и клыков, а в боковых областях относительно сохранен. Это нежелательный типаж для установки протеза, так как он может смещаться при жевательной нагрузке.

По Дойникову

Классификация беззубых челюстей, сформулированная Дойниковым, имеет некоторые общие принципы с градацией Шредера, однако есть и отличающие их черты. Эта градация считается одной из наиболее удобных для стоматологов-ортопедов, поскольку учитывает наибольшее число различных анатомических вариантов, степень проявления и локализацию гипотрофии.

Тем не менее никакая классификация не способна предугадать всё возможное разнообразие анатомических характеристик адентичных челюстей. Тем более, что для качественного изготовления протезных элементов важны также рельефность и индивидуальная форма альвеолярного гребня. Классы адентичных челюстей по Дойникову:

- I. Гребни отростков хорошо контурируют, покровы их незначительно податливы, как и слизистая нёба. Складки слизистой локализованы на значительной дистанции от максимально возвышенной точки гребня. Такой типаж можно считать идеальным для фиксации протезов, в том числе с металлическим базисом.

- II. Средневыраженное уменьшение объёмов альвеолярного гребня и верхнечелюстных бугров, умеренной глубины нёбо. Чётко определяемый торус (костное возвышение по линии нёбного шва).

- III. Выступы гребня и альвеолярной части отсутствуют, тело челюсти и верхнечелюстной бугор атрофичны, нёбо уплощено, торус расширен.

- IV. Нормальный альвеолярный гребень в резцовой и клыковой зонах при значимой его атрофии в жевательных частях.

- V. Атрофия гребня во фронтальных отделах при целостности в зонах локализации жевательных единиц.

Типы оттисков

Под оттиском принято понимать негативный (обратный) отпечаток тканей зоны будущего протезирования. Оттиски необходимы для производства на их базисе протезных элементов. По высоте краёв оттиски бывают двух видов:

- Анатомический – оттиск с высокими краями, который снимается стандартными оттискными ложками без отверстий и большими объёмами гипса. В этом варианте не учитывают состояние тканей, расположенных рядом с протезным ложем (комплекс структур, непосредственно соприкасающихся с протезом).

- Функциональный – оттиск с низкими краями, сформированный с помощью индивидуальной ложки и умеренных объёмов стоматологического гипса. При его производстве проводятся специально разработанные функциональные пробы, отражающие подвижность покровных тканей. Перекрывание слизистой готовой протезной конструкцией составляет менее 2 мм.

Разновидностью функционального оттиска является функционально-присасывающийся подтип. Снимается он тоже функциональной ложкой, однако имеет более высокий край и перекрывает зону вне протезного ложа на пару миллиметров.

По степени давления на покровные ткани функциональные оттиски в свою очередь делятся на подтипы:

- Разгружающий – отпечатывается с помощью гипса практически без давления, что достигается с помощью специальной структуры ложки: из отверстий на нёбной стороне выходят излишки гипса под давлением. Это позволяет максимально уменьшить давление будущего протеза на слизистую оболочку;

- Компрессионный – используется при подвижности покровных тканей. Такой оттиск снимают, используя альгинатные, термопластические, силиконовые массы, гипс применяется редко. Снимается он под давлением ложкой без отверстий.

- Комбинированные – актуальны при разной степени податливости слизистой на различных участках. В определенных отделах оттиск снимают под давлением, в других – практически без.

На первый взгляд разгружающие оттиски представляются более физиологичными и комфортными для пациента, однако многие специалисты не рекомендую их использовать. Связано это с тем, что при жевании всю нагрузку принимает на себя альвеолярный отросток, который на этом фоне постепенно атрофируется. При использовании протеза, созданного на основе компрессионных оттисков, жевание даёт относительно равномерную нагрузку на буферные участки, опорожняющиеся в это время от крови, и на отросток, поэтому атрофии не происходит.

Слизистая протезного ложа

Прежде чем решать вопрос о протезировании при адентии стоматолог исследует анатомические и физиологические данные слизистой оболочки, попадающей в протезное ложе. Оцениваются следующие её параметры: податливость, смещаемость, увлажненность, чувствительность, плотность.

На основании определенных комбинаций этих свойств выделяют 3 типа слизистых:

- Нормальная – ткань светло-розового оттенка, в достаточной мере увлажнённая, характеризующаяся умеренной податливостью. Идеальная слизистая под протезирование

- Гипертрофированная – рыхлая, смещаемая слизистая оболочка, хорошо увлажнённая. Зубное протезирование здесь возможно, однако из-за податливости тканей протезная конструкция будет смещаться. Необходимо изготовление индивидуальных ложек и формирование функционального оттиска.

- Атрофированная – тонкая, сухая, белесого оттенка слизистая, неподвижно соединённая с надкостницей в области верхнечелюстного альвеолярного отростка. Этот вариант наименее подходит для протезирования.

Видео: о беззубых челюстях и их лечение.

Подводим итоги

Необходимо помнить о том, что независимо от причин адентии, тянуть время с протезированием при таком диагнозе нельзя. Чем дольше челюсть будет лишена зубов, тем более серьёзные, подчас необратимые, изменения в ней разовьются:

- костная атрофия;

- нарушение адекватной работы нижнечелюстного сустава;

- гипотрофия слизистого покрова и изменение его податливости;

- воспалительные реакции;

- деформация мимических мышц и кожных покровов лица;

- нарушение артикуляции речи;

- расстройства питания.

Поэтому даже в том случае, если вас не беспокоит эстетическая сторона вопроса, протезирование необходимо для правильной работы всей зубочелюстной системы и нормализации питания.

infozuby.ru

Основная классификация беззубых челюстей | Ортопедическая стоматология

Из практических соображений возникла необходимость классифицировать беззубые челюсти. Предложенные классификации до известной степени определяют план лечения, содействуют взаимопониманию врачей и облегчают записи в истории болезни. Встречая указания на тот или иной тип беззубой челюсти, врач ясно представляет, с какими типичными трудностями он может встретиться. Конечно, ни одна из известных классификаций не претендует на исчерпывающую характеристику беззубых челюстей, поскольку между их крайними типами имеются переходные формы.

Шредер различает три типа верхних беззубых челюстей (рис. 186). Первый тип характеризуется хорошо сохранившимся альвеолярным отростком, хорошо выраженными альвеолярными буграми и высоким небным сводом. Переходная складка, места прикрепления мышц, складок слизистой оболочки расположены относительно высоко. Этот тип беззубой верхней челюсти наиболее благоприятен для протезирования, поскольку имеются хорошо выраженные пункты анатомической ретенции (высокий свод неба, выраженные альвеолярный отросток и верхнечелюстные бугры и высоко расположенные точки прикрепления мышц и складок слизистой оболочки, не препятствующие фиксации протеза).

При втором типе наблюдается средняя степень атрофии альвеолярного отростка. Альвеолярный отросток и альвеолярные бугры еще сохранены, небный свод ясно выражен. Переходная складка расположена несколько ближе к вершине альвеолярного отростка, чем при первом типе. При резком сокращении мимических мышц может быть нарушена фиксация протеза.

Третий тип беззубой верхней челюсти характеризуется резкой атрофией: альвеолярные отростки и бугры отсутствуют, небо плоское. Переходная складка расположена в одной горизонтальной плоскости с твердым небом. При протезировании этого типа беззубой челюсти создаются значительные трудности, поскольку при отсутствии альвеолярного отростка и альвеолярных бугров протез приобретает значительную свободу для передних и боковых сдвигов при разжевывании пищи, а низкое прикрепление уздечек и переходной складки способствует сбрасыванию протеза.

Келлер (Kohler) различает четыре типа беззубых нижних челюстей (рис. 187). При первом типе альвеолярные отростки незначительно и равномерно атрофированы. При этом ровно округленный альвеолярный гребень является хорошим основанием для протеза и ограничивает свободу движений его при смещении вперед и в стороны. Точки прикрепления мышц и складок слизистой оболочки расположены у основания альвеолярного отростка. Этот тип челюсти наблюдается тогда, когда зубы удаляют одновременно и атрофия альвеолярного отростка происходит медленно. Он наиболее удобен для протезирования, хотя встречается сравнительно редко.

При втором типе имеет место выраженная, но равномерная атрофия альвеолярного отростка. При этом альвеолярный гребень едва возвышается над дном полости рта, представляя собой в переднем отделе узкое, иногда даже острое, как нож образование, мало пригодное под основание для протеза. Места прикрепления мышц расположены почти на уровне гребня. Этот тип нижней беззубой челюсти представляет большие трудности для протезирования и получения устойчивого функционального результата, поскольку отсутствуют условия для анатомической ретенции, а высокое расположение точек прикрепления мышц при их сокращении приводит к смещению протеза с его ложа. Пользование протезом при этом часто бывает болезненным из-за острого края внутренней косой линии и успех протезирования достигается в ряде случаев лишь после ее сглаживания.

Третий тип характеризуется выраженной атрофией альвеолярного отростка в боковых отделах при относительно сохранившемся альвеолярном отростке в переднем отделе. Этот тип альвеолярного отростка возникает при раннем удалении боковых зубов. Он относительно благоприятен для протезирования, поскольку в боковых отделах между наружной и внутренней косыми линиями имеются плоские, почти вогнутые поверхности, свободные от точек прикрепления мышц, а наличие сохранившегося альвеолярного отростка в переднем отделе челюсти предохраняет протез от смещения в передне-заднем направлении.

При четвертом типе атрофия альвеолярного отростка наиболее выражена спереди при относительной сохранности его в боковых отделах нижней челюсти. Вследствие этого протез теряет опору в переднем отделе и соскальзывает вперед.

И. М. Оксман предложил единую классификацию для верхних и нижних беззубых челюстей (рис. 188). Согласно его классификации, различают четыре типа беззубых челюстей. При первом типе наблюдается высокий альвеолярной отросток, высокие верхнечелюстные бугры челюсти, выраженный свод неба и высокое расположение переходной складки и точек прикрепления уздечек и щечных тяжей. При втором типе имеет место средневыраженная атрофия альвеолярного отростка и верхнечелюстных бугров, менее глубокое небо и более низкое прикрепление подвижной слизистой оболочки. При третьем типе наблюдается резкая, но равномерная атрофия альвеолярного отростка и верхнечелюстных бугров, уплощение небного свода. Подвижная слизистая оболочка прикреплена на уровне вершины альвеолярного отростка. Четвертый тип характеризуется неравномерной атрофией альвеолярного отростка, т. е. сочетает в себе различные признаки первого, второго и третьего типов.

Первый тип беззубой нижней челюсти характеризуется высоким альвеолярным отростком, низким расположением переходной складки и точек прикрепления уздечек и щечных складок слизистой оболочки. При втором типе имеется средневыраженная равномерная атрофия альвеолярного отростка. При третьем типе беззубой челюсти альвеолярный отросток отсутствует или представлен слабо. Атрофия может захватывать и тело челюсти. При четвертом типе нижней беззубой челюсти отмечается неравномерная атрофия альвеолярного отростка, являющаяся следствием разновременного удаления зубов.

ortostom.net

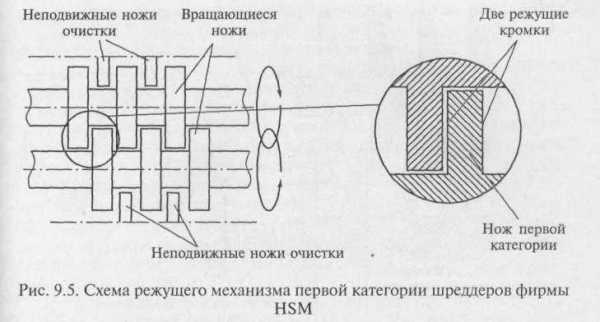

2. Внутренняя структура и принципы работы шредера.

Все шредеры электромеханического типа содержат следующие основные узлы: механический привод, режущий механизм, контейнеры для уничтожаемых документов и отходов в виде бумажных полос или брикетов.

Режущие механизмы электромеханических шредеров подразделяются на две категории. Механизм первой категории имеет монолитные вращающиеся дисковые ножи с режущими кромками с обеих сторон, как это показано на рис. 7.5. Резка осуществляется благодаря плотно подогнанным друг к другу ножам без использования дополнительного прижимного механизма (как в случае механизма второй категории). Сами ножи изготовляются из высоколегированной стали (технология Золинген), что само по себе гарантирует их высокую прочность и износостойкость. Кроме того, первоначальная заточка зубьев осуществляется лазерным методом после закаливания стали. Это трудоемкий и дорогостоящий процесс, но именно благодаря ему гарантируется стабильная работа режущего механизма даже при попадании скрепок среди измельчаемых документов. Режущий механизм приводится в движение механизмом привода, который содержит двигатель и редуктор. Важнейшим преимуществом шредеров с режущими механизмами первой категории является низкий уровень шума при работе.

Рис. 7.5. Схема ржущего механизма первой категории шредеров.

Механизм второй категории оснащен монолитными вращающимися ножами, имеющими всего одну режущую кромку. Конструктивная схема режущего механизма второй категории шредеров фирмы HSM показана на рис. 7.6. Толщина режущей кромки ножа меньше 0,5 мм. Режущий механизм не содержит ножей очистки, что иногда влечет за собой заклинивание двигателя при реверсе. Резка осуществляется за счет прижима ножей один к другому лишь благодаря пружине, жесткость которой может меняться со временем. Несмотря на меньшую надежность и долговечность узлов механизма по сравнению с механизмом первой категории, этот режущий механизм достаточно распространен в шредерах неевропейской сборки, а также в некоторых моделях немецкого и итальянского производства благодаря малой себестоимости и простоте исполнения.

Рис. 7.6. Схема режущего механизма второй категории шредеров.

3. Классификация шредеров.

По назначению и конструктивному исполнению шредеры подразделяются на персональные, офисные и промышленные.

Персональные шредеры конструктивно выполняются с малообъемной корзиной или даже вовсе без корзины для уничтожаемой бумаги. В последнем случае можно использовать этот аппарат с любой корзиной или контейнером, куда может поступать уничтожаемый материал.

Сервисные функции персональных шредеров обычно заключаются в автоматическом пуске/останове на основе механического или электронного датчика, световой индикации режимов работы и реверсе вращения ножей. Различные модели персональных шредеров позволяют уничтожать документы второй —пятой степени секретности со скоростью, достигающей 90 мм/с, и снабжаются корзиной для сбора уничтожаемого материала емкостью 16 — 29 л.

Офисные шредеры позволяют уничтожать документы со скрепками, могут быть использованы для уничтожения пластиковых карт, CD-дисков и дискет за счет использования режущего механизма первой категории. Закрытый корпус этих шредеров имеет дверцу, открывающую доступ к контейнеру для уничтоженных документов. Корпус передвигается на колесах. К дополнительным сервисным функциям офисных шредеров относится автоматическая блокировка пуска при незакрытой двери. При работе с документами второй — пятой степеней секретности многочисленные модели офисных шредеров имеют производительность 120 — 217 мм/с и емкость корзины 215 л.

Шредеры промышленного применения предназначены для централизованного уничтожения документов в больших организациях, обладают высокой мощностью и производительностью, оснащаются внутренним ленточным транспортером. В процессе работы гарантируется безопасное выполнение всех операций за счет специально сконструированных органов управления и датчиков. Уничтожители данной серии имеют сенсорную панель управления, автоматическое отключение при переполненном или выдвинутом контейнере и застревании бумаги, световую индикацию режимов работы. Высокое качество режущего механизма позволяет уничтожать документы вместе с папками, а отдельные модели и со скоросшивателями типа «корона» со стальными дугами-креплениями без затупления ножей. Производительность некоторых моделей шредеров промышленного применения 354 мм/с, а емкость корзины — 340 л.

На российском рынке представлено большое разнообразие шреддеров производства Германии, Индии, Японии, Китая. Наиболее популярны шреддеры фирм HSM (Германия) и Rexel (Англия).

Контрольные вопросы

Какие способы уничтожения документов существуют. Их применение.

Раскройте внутреннюю структуру и принципы работы шредеров.

Сделайте сравнительный анализ режущих механизмов электромеханических шредеров.

Какими конструктивными особенностями обладают персональные, офисные и промышленные шредеры?

studfiles.net