Основные направления поиска нефти и газа в России. | Lithology.Ru

Рис.3. Динамика средних значений запасов новых нефтяных месторождений (категории А+В+С1+С2) Западной Сибири (1) и России (2).

Отсюда становится ясно, что стабилизация или рост добычи нефти 8 России в объемах, намеченных энергетической стратегией России на период до 2020 г., невозможны без подготовки новых запасов в новых районах.

Распределение перспективных и прогнозных ресурсов нефти по нефтегазоносным провинциям России неравномерно. Около половины (48 %) сосредоточено в Западной Сибири, 20 % — в Восточной Сибири, 18 % — на шельфах морей, 15 % — в европейской части России.

По газу картина существенно не меняется. Доминируют Западная (50 %) и Восточная (24 %) Сибирь, далее следуют шельфы (18 %) и европейская часть России (8 %).

В Западной Сибири, где в 2005 г. было добыто 325 млн. т. нефти (не считая газовый конденсат), т.е. 70 % общероссийского производства, Уровень разведанности НСР составляет около 46 %. Интересно проследить, как уровень разведанности менялся в зависимости от объёмов бурения. Как видно на рис. 4, основные открытия и приросты запасов падают на период до конца 80-х гг.

Интересно проследить, как уровень разведанности менялся в зависимости от объёмов бурения. Как видно на рис. 4, основные открытия и приросты запасов падают на период до конца 80-х гг.

Рис.4. Динамика разведанности ресурсов нефти и разбуренности Западно-Сибирской (А), Волго-Уральской (Б) и Тимано-Печёрской (В) нефтегазоносных провинций.

По существу современный уровень разведанности НСР был получен к началу 90-х гг., когда плотность бурения составила 20 м/км3, а уровень разведанности — 44 %. В дальнейшем, несмотря на рост объемов бурения, уровень разведанности НСР не увеличивался, а порой в2001-2002 гг. даже понижался из-за списания запасов. Это подтверждается результатами геологоразведочных работ. За последние 15 лет в Западной Сибири не было открыто ни одного крупного нефтяного месторождения, а только мелкие с запасами до 3 млн. т. (таких месторождений несколько десятков) и единицы крупных и средних по запасам (Ванкорское и др.). Чтобы оценить перспективы поисков новых месторождений, важно представить распределение прогнозных ресурсов по площади провинции. Большая часть земель с высокой плотностью НСР (более 30 тыс. т/км2) находится в распределенном фонде недр. На эти лицензионные участки приходится 93% выявленных нефтяных и газовых месторождений на которых ведется добыча нефти и газа. Нераспределенный фонд, занимающий 62% площади провинции, характеризуется невысокими показателями. Плотность НСР здесь на 3 раза ниже, чем в распределенном фонде. Более половины площади нераспределенного фонда имеет плотность НСР ниже 10 тыс. т./км2.

Большая часть земель с высокой плотностью НСР (более 30 тыс. т/км2) находится в распределенном фонде недр. На эти лицензионные участки приходится 93% выявленных нефтяных и газовых месторождений на которых ведется добыча нефти и газа. Нераспределенный фонд, занимающий 62% площади провинции, характеризуется невысокими показателями. Плотность НСР здесь на 3 раза ниже, чем в распределенном фонде. Более половины площади нераспределенного фонда имеет плотность НСР ниже 10 тыс. т./км2.

Основные направления геологоразведочных работ в Западной Сибири связаны с поисками нефти и газа в линзовидных песчаных телах и клиноформах юры и мела. В этих отложениях прогнозируется открытие мелких и средних по запасам нефтяных месторождений. Перспективы обнаружения залежей УВ в отложениях фундамента оцениваются как невысокие. Породы фундамента Западной Сибири вскрыты более чем 4200 глубокими скважинами. Промышленные притоки и нефтегазопроявления установлены на 78 площадях. В подавляющем большинстве залежи и нефтепроявления связаны с различными формами выступов и кора-ми выветривания палеозойских пород, перекрытых мезозойской покрышкой. В единичных случаях получены притоки нефти из горизонтов, залегающих ниже поверхности размыва (Малоичская и другие структуры). Ряд исследователей рассматривают доюрские породы Западной Сибири как западное продолжение нефтегазоносных толщ Восточной Сибири и этим обосновывает высокие перспективы их нефтегазоносности. Нам представляется, что полного тождества в строении разрезов доюрских комплексов Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции и разрезов Восточной Сибири не имеется. Главное отличие заключается а том, что в разрезах Восточной Сибири широко распространены осадки рифейского и вендского возраста. ОВ которых многими исследователями рассматриваются как главный источник формирования залежей в рифейских, вендских и кембрийских отложениях. В разрезах же Западной Сибири рифейские и вендские толщи отсутствуют.

В подавляющем большинстве залежи и нефтепроявления связаны с различными формами выступов и кора-ми выветривания палеозойских пород, перекрытых мезозойской покрышкой. В единичных случаях получены притоки нефти из горизонтов, залегающих ниже поверхности размыва (Малоичская и другие структуры). Ряд исследователей рассматривают доюрские породы Западной Сибири как западное продолжение нефтегазоносных толщ Восточной Сибири и этим обосновывает высокие перспективы их нефтегазоносности. Нам представляется, что полного тождества в строении разрезов доюрских комплексов Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции и разрезов Восточной Сибири не имеется. Главное отличие заключается а том, что в разрезах Восточной Сибири широко распространены осадки рифейского и вендского возраста. ОВ которых многими исследователями рассматриваются как главный источник формирования залежей в рифейских, вендских и кембрийских отложениях. В разрезах же Западной Сибири рифейские и вендские толщи отсутствуют. Во всяком случае, породы, древнее кембрийских, в разрезах скважин не встречены.

Во всяком случае, породы, древнее кембрийских, в разрезах скважин не встречены.

Породы доюрского комплекса Западной Сибири должны, как и прежде, рассматриваться в качестве попутного объекта поисков при геологоразведочных работах по традиционным направлениям на отложения нижнего мела и юры.

Бесспорно, вторым, после Западной Сибири, регионом по величине ресурсов нефти и газа является Восточная Сибирь. В ее пределах сосредоточено около 20 % неразведанных ресурсов нефти России. В отличие от Западной Сибири, УВ-потенциал этого региона практически не освоен (уровень разведанности 9 %), что позволяет прогнозировать здесь открытие крупных месторождений. Результаты геологоразведочных работ на Непско-Ботуобинской, Байкитской антеклизах и в Катангской седловине, в пределах которых открыт целый ряд нефтяных и газовых месторождений, в том числе Верхне-Чонское, Чаядинское, Талаканское, Юрубчено-Тохомское, Куюмбинское с запасами нефти от 42 до 160 млн. т., Ковыктинское и Левобережное газовые с запасами до 2 трлн. м3 на Ангаро-Ленской ступени, подтверждают высокие перспективы нефтегазоносности.

м3 на Ангаро-Ленской ступени, подтверждают высокие перспективы нефтегазоносности.

Все выявленные месторождения тяготеют к южной части Восточно-Сибирского региона. Северные же районы (Тунгусская синеклиза, Лено-Анабарский и Предверхоянский прогибы, Анабарский свод) изучены очень слабо, и их освоение является задачей ближайшего будущего. Всего извлекаемые прогнозные ресурсы нефти Сибирской платформы оценены в объеме 10,7 млрд. т., газа — 33,7 трлн. м3.

На базе запасов открытых месторождений начато строительство первой очереди магистрального нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан. Одновременно вдоль трассы нефтепровода и в прилегающих районах развернуты геологоразведочные работы по поискам новых месторождений.

Основными объектами поисков являются рисфей-вендские и нижнекембрийские терригенные и карбонатные породы. Месторождения имеют сложное строение. Как правило, это антиклинальные складки, разбитые многочисленными разломами на блоки. Строение месторождений дополнительно осложнено траппами и силами магматических пород.

Строение месторождений дополнительно осложнено траппами и силами магматических пород.

Решающую роль в сохранности залежей нефти и газа в рифей-вендских резервуарах играет нижне-среднекембрийская соленосная толща. За пределами ее распространения месторождений УВ не обнаружено.

Всего на территории Ленно-Тунгусской нефтегазоносной провинции, занимающей большую часть площади Восточной Сибири, выявлено 36 нефтяных и газовых месторождений. Открытие большинства из них, в том числе самых крупных, о которых говорилось выше, падает на период 1970-1989 гг.

Уменьшение числа открытий обычно связывают с сокращением объемов поисково-разведочного бурения. Помимо этого фактора необходимо учитывать и ресурсный фактор. Высокая эффективность поисков и разведки нефти и газа была получена на начальном этапе геологоразведочных работ, когда бурение было сосредоточено на наиболее перспективных структурах приподнятых зон Непско-Ботуобинской, Байкитской антеклиз и Катангскай седловины. Эти зоны характеризуются максимальной плотностью НСР — более 200 тыс. т.УВ/км2.

Эти зоны характеризуются максимальной плотностью НСР — более 200 тыс. т.УВ/км2.

По мере перемещения геологоразведочных работ на склоны поднятий, во впадины и прогибы успешность разведки снижается. В этом же направлении уменьшается плотность НСР до 10 тыс. т УВ/км2.

Интересно сравнить по показателям удельной плотности НСР нефтегазоносные провинции Западной и Восточной Сибири. Так, средняя плотность НСР в Западной Сибири составляет 106 тыс. т УВ/км2, а в Восточной Сибири — 18 тыс. т УВ/км2, т.е. почти в 6 раз меньше. По нефти эта разница еще более разительна — 34 против 4 тыс. т, т.е. почти в 9 раз. Плотности НСР на участках распределенного и нераспределенного фондов недр также существенно отличаются. В Западной Сибири 187 и 59 тыс. т УВ, в Восточной -68 и 16.

Приведенные данные подчеркивают сложность задачи по обеспечению нефтью сооружаемого нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан. Как известно, нефтепровод проектируется из расчета транспортировки 50 и 80 млн. т/год. Сегодня же на базе запасов открытых месторождений можно говорить о добыче до 25 млн. т. В настоящее время в МПР России и Роснедре проводится политика концентрации геологоразведочных работ на участках, прилегающих к трассе нефтепровода. По-видимому, решение о строительстве второй очереди нефтепровода от железнодорожной станции Сковородино до Находки должно зависеть от результатов геологоразведочных работ.

т/год. Сегодня же на базе запасов открытых месторождений можно говорить о добыче до 25 млн. т. В настоящее время в МПР России и Роснедре проводится политика концентрации геологоразведочных работ на участках, прилегающих к трассе нефтепровода. По-видимому, решение о строительстве второй очереди нефтепровода от железнодорожной станции Сковородино до Находки должно зависеть от результатов геологоразведочных работ.

Нефтегазовый комплекс европейской части России играет существенную роль в энергообеспечении экономики России.

Начальные суммарные ресурсы нефти нефтегазоносных провинций европейской части России составляют 23 % нефтегазовой провинции РФ. Перспективные и прогнозные ресурсы оцениваются в объеме 8,2 млн. т. Большая часть неразведанных ресурсов нефти приурочена к Волго-Уральской (52 %) и Тимано-Печорской (32 %) провинциям, в Прикаспийской и Северо-Кавказской — соответственно 7 и 9 %. Распределение ресурсов газа иное: максимум приходится на Прикаспийскую нефтегазоносную провинцию (55 %). В остальных регионах распределение равномерное (11-18 %). Всего неразведанные ресурсы газа оцениваются в объеме 11 трлн. м3.

В остальных регионах распределение равномерное (11-18 %). Всего неразведанные ресурсы газа оцениваются в объеме 11 трлн. м3.

Начальный ресурсный потенциал большинства нефтегазоносных провинций европейской части России в значительной степени разведан.

Состояние разведанности НСР хорошо иллюстрируется графиками зависимости степени разведанности НСР нефти от плотности буровой изученности.

По Волго-Уральской провинции, начиная с 70-х гг., отмечается замедление роста показателя разведанности недр при достаточно высоком темпе повышения буровой изученности (см. рис. 4, Б). Более оптимистическая картина наблюдается на графике динамики разведанности недр Тимано-Печорской провинции, где параллельно подъему кривой роста плотности бурения поднимается кривая разведанности НСР (см. рис. 4, В).

На Северном Кавказе степень разведанности НСР с 80-х гг. выросла всего на 3 %, т.е. в сумме до-буровой изученности возросла на 31 м и составила 101 м/км2.

Проведенный ретроспективный анализ изменения разведанности НСР в зависимости от плотности глубокого бурения свидетельствует о том, что в этих районах традиционные направления поисково-разведочных работ практически исчерпаны и необходимо переходить на новые направления и объекты, недостаточно вовлеченные в геологоразведочный процесс. Возможно, следует также пересмотреть оценки НСР некоторых регионов (например, Северного Кавказа), которые могут оказаться завышенными.

Исходя из анализа состояния сырьевой базы, остановимся на наиоолее важных направлениях геологоразведочных работ, которые могли бы способствовать поддержанию нефтегазового комплекса европейской части России.

Это, прежде всего, Прикаспийская нефтегазоносная провинция, занимающая лидирующее место по оценкам неразведанных ресурсов газа и в которой в последние годы получены новые принципиальные геологические данные о перспективах нефтегазоносности.

Большая часть ресурсов нефти этого региона сконцентрирована в пермских и нижне-среднекаменноугольных комплексах; верхнедевон-нижнекаменноугольных и средне-верхнеденонских отложениях. Наименее изучены верхнедевон-нижнекаменноугольный и средне-верхнедевонский комплексы, признаки нефтегазоносности в которых зафиксированы на Астраханском своде, в Базыровской зоне в Каинсайской и Буранной параметрических скважинах (Оренбургская область). В сверхглубокой скважине Черная Падина (Саратовская область) из саргаевско-семилукских слоев верхнего девона получен приток газа и принципиально новые геологические результаты: в интервале 4550-5580 м вскрыты мелекесско-верейские терригенные отложения мощностью более 1000 м, распространенные, возможно, в западной бортовой части Прикаспийской впадины и имеющие, вероятно, клиноформный генезис. С клиноформными ловушками по аналогии с другими регионами могут быть связаны крупные залежи УВ.

Наименее изучены верхнедевон-нижнекаменноугольный и средне-верхнедевонский комплексы, признаки нефтегазоносности в которых зафиксированы на Астраханском своде, в Базыровской зоне в Каинсайской и Буранной параметрических скважинах (Оренбургская область). В сверхглубокой скважине Черная Падина (Саратовская область) из саргаевско-семилукских слоев верхнего девона получен приток газа и принципиально новые геологические результаты: в интервале 4550-5580 м вскрыты мелекесско-верейские терригенные отложения мощностью более 1000 м, распространенные, возможно, в западной бортовой части Прикаспийской впадины и имеющие, вероятно, клиноформный генезис. С клиноформными ловушками по аналогии с другими регионами могут быть связаны крупные залежи УВ.

Перспективным может оказаться также западный внешний борт Прикаспийской впадины: Уметовско-Линевский палеопрогиб, где формировались шельфовые карбонаты средне-верхнефранского возраста с развитием органогенных построек. В пределах некомпенсированных прогибов объектами поисков могут стать также внутрибассейноеые рифы.

В Урало-Поволжье за последние годы определены и эффективно реализуются новые перспективные направления поисков нефтяных месторождений в терригенных отложениях девона, связанных с системой грабенов и горстов. С этими отложениями, а также турней-верхнедевонским карбонатным и нижнекаменноугольным терригенным комплексами связано 82 % приростов запасов нефти за последнее 10-летие.

Другим важнейшим регионом европейской части России, где возможно открытие новых крупных месторождений нефти и газа, является Предуральский прогиб, включая его надвиговый пояс. Он протягивается от Баренцева моря на севере до Прикаспийской впадины на юге и является составной частью Волго-Уральской и Тимано-Печорской провинций.

К характерной особенности этого региона относится широкий стратиграфический диапазон нефтегазоносности от рифей-вендского, ордовикского, силурийского и нижнедевонского до верхнепермского возраста. В нижнедевонских отложениях перспективными объектами могут стать барьерные рифы.

В Тимано-Печорской провинции наибольшее число месторождений и залежей и полученных по ним приростов запасов нефти приурочено к среднедевон-нижнефран-скому (75 %), ордовик-нижнедевонскому (15 %) и турне-верхнедевонскому (доманиковому) (8 %) комплексам. С этими комплексами также связаны основные неразведанные ресурсы нефти.

Важно отметить, что в Волго-Уральской и Тимано-Печорской провинциях наблюдается тенденция перемещения поисков новых месторождений и залежей нефти в глубокозалегающие древние толщи – девонские, силурийские, ордовикские.

В Северо-Кавказской нефтегазоносной провинции (Терско-Каспийский прогиб) также планируется активизация поисково-разведочных работ в верхнеюрских карбонатных отложениях, более древних по сравнению с уже опоискованными меловыми и кайнозойскими.

Оценивая УВ-потенциал России, следует особо выделить ресурсы шельфов арктических и дальневосточных морей. По современным представлениям их ресурсный потенциал оценивается близким к 100 млрд. т. условного топлива. С развитием геологоразведочных работ на шельфах связывается одно из самых перспективных направлений создания новых сырьевых баз добычи нефти и газа в России.

т. условного топлива. С развитием геологоразведочных работ на шельфах связывается одно из самых перспективных направлений создания новых сырьевых баз добычи нефти и газа в России.

Геолого-геофизическая изученность шельфов России низкая. Плотность геофизических наблюдений составляет 0,24 км/км3 (для сравнения в Северном море -4.00 км/км2).

На сегодня наиболее изучены шельфы Баренцева и Карского морей на западе и Охотского моря на востоке. На шельфах Баренцева и Карского морей выявлено 22 нефтяных и газовых месторождения с запасами 8,3 млрд. т. условного топлива. Среди них такие крупные, как Штокмановское, Русаноаское и Ленинградское газоконденсатные, Долги не кое нефтяное месторождения. Выявлено несколько десятков перспективных структур, общая оценка которых превышает 50 млрд. т. условного топлива.

На шельфах Охотского моря открыто 8 нефтяных и газовых месторождений, среди них такие крупные, как Лунское газовое, Арктун-Дагинское, Одоптинское, Чайво нефтяные и др. Все выявленные месторождения расположены на шельфе Сахалина и приурочены к Северо-Сахалинекой нефтегазоносной области. В настоящее время в этом районе ведутся геолого-разведочные работы в рамках проектов Сахалин-3, 4 и 5. Помимо Северо-Сахалинской на шельфе Охотского моря выделены Западно-Камчатская и возможно нефтегазоносные области: Южно-Охотская, Северо-Охотская и Центрально-Охотская, с которыми связываются перспективы открытия новых месторождений.

Все выявленные месторождения расположены на шельфе Сахалина и приурочены к Северо-Сахалинекой нефтегазоносной области. В настоящее время в этом районе ведутся геолого-разведочные работы в рамках проектов Сахалин-3, 4 и 5. Помимо Северо-Сахалинской на шельфе Охотского моря выделены Западно-Камчатская и возможно нефтегазоносные области: Южно-Охотская, Северо-Охотская и Центрально-Охотская, с которыми связываются перспективы открытия новых месторождений.

Важным резервом наращивания сырьевой базы добычи УВ являются шельфы восточного сектора Арктических морей. Здесь по данным ВНИИокеангеологии выделяются Лаптевская самостоятельная потенциально нефтегазоносная область, Новосибирско-Чукотская и Восточно-Арктическая потенциально нефтегазоносные провинции.

Нам представляется, что шельфы восточно-арктических морей являются одним из наиболее перспективных, есле не единственным на Земле, регионом, где возможны крупные открытия скоплений УВ, могущих повлиять на баланс энергетических ресурсов мира.

Избежать проблем при транспортировке газа позволит математическая модель ученых Пермского Политеха

Основные запасы природного газа в России расположены в отдаленных, труднодоступных регионах страны, поэтому возникает проблема его транспортировки из мест добычи до потребителей. Для транспортировки горючего строятся сети высокого давления. Преодолевая большие расстояния, газ теряет энергию в результате трения о стенки трубопровода. Поэтому для поддержания рабочего давления в газопроводе через каждые 100-130 км строятся газокомпрессорные станции, оснащенные газотранспортной установкой. Аварийное отключение установки может привести к нарушению сроков поставки природного топлива и финансовым потерям, поэтому к ее элементам предъявляются высокие требования по надежности работы. Одной из причин аварийного отключения установки является превышение допустимого уровня вибрации вращающейся части двигателя — ротора. Ученые Пермского Политеха обнаружили основные причины возникновения вредоносных колебаний компрессора и создали упрощенную матмодель для борьбы с ними.

Исследование опубликовано в журнале «Journal of Physics: Conference Series» 2023 года. Оно финансировалось РФФИ в соответствии с научно-исследовательским проектом № 20-47-596003. Работа проводилась с использованием ресурсов суперкомпьютера ПНИПУ с пиковой производительностью 24 TFLOPS.

Существующие сегодня матмодели конструкции газотранспортной установки позволяют провести анализ на предмет возникновения непредсказуемых колебаний. Однако из-за необходимости отдельно исследовать процесс, приводящий к нестабильной работе компрессора и связанного с ним элемента, возникают затраты времени на подготовку модели, верификацию, непосредственный расчет и обработку результатов. В связи с этим политехники создали упрощенную модель, позволяющую выполнять анализ для каждого отдельного элемента компрессора, такие как рабочие колеса, уплотнения, разгрузочное устройство.

— Моделирование проводилось в специальной программе, позволяющей создавать связанное взаимодействие жидкости и конструкции. В качестве модели для изучения процессов, происходящих в установке, был выбран ротор, состоящий из вала и диска. Ротор установлен на упругих опорах, — поделился инженер центра высокопроизводительных вычислительных систем Пермского Политеха Иван Черепанов.

В качестве модели для изучения процессов, происходящих в установке, был выбран ротор, состоящий из вала и диска. Ротор установлен на упругих опорах, — поделился инженер центра высокопроизводительных вычислительных систем Пермского Политеха Иван Черепанов.

— Проведенный анализ показал, что наибольшее влияние на колебания ротора оказывает начальное давление в газодинамическом зазоре, где наблюдается максимум амплитуды. Соответственно, наиболее значимым фактором, определяющим устойчивость ротора среди рассмотренных параметров, является начальное значение давления в зазоре газодинамического уплотнения, — сообщил доктор технических наук, профессор кафедры «Механика композиционных материалов и конструкций», декан аэрокосмического факультета Владимир Модорский.

Упрощенная матмодель позволит сделать колебания ротора предсказуемыми, следовательно, увеличится производительность газокомпрессорной установки, а передача газа станет бесперебойной.

Factbox: Роль Nord Stream в поставках российского газа в Европу

[1/3] Логотип Nord Stream AG на офисном здании в городе Выборг, Ленинградская область, Россия, 22 августа 2022 г. REUTERS/ Антон Ваганов/

REUTERS/ Антон Ваганов/

- Компании

- Газпром ПАО

- E On Se

- Wintershall Dea AG

- Basf Se

- Engie SA

ЛОНДОН/ФРАНКФУРТ, 27 сентября (Рейтер) Морское управление Швеции заявило во вторник, что выпустило предупреждение о двух утечках на принадлежащем России газопроводе «Северный поток-1» в шведских и датских водах вскоре после того, как была обнаружена утечка на близлежащем проекте «Северный поток-2». читать дальше

«Северный поток-1», крупнейший единый маршрут поставок российского газа в Европу, простаивает с конца августа из-за скандала из-за неисправного оборудования на ключевой компрессорной станции в России.

Ниже приведены дополнительные сведения о важности трубопровода для транспортировки российского газа в Европу.

ОТРЕЗАНИЕ ПОДАЧ

Еще до того, как газопровод был остановлен, Москва сократила пропускную способность «Северного потока» всего на 20%, обвинив поздний возврат оборудования, задержанного в Канаде из-за санкций.

«Северный поток-1» протяженностью 1224 км состоит из двух параллельных трубопроводов с паспортной годовой пропускной способностью 27,5 млрд кубометров (млрд кубометров) каждый, которые проходят от Выборга, Россия, до точки выхода в Любмине, Германия.

В Германии газ поступает по соединительным трубопроводам OPAL (Балтийское море) и NEL (Северо-Европейский газопровод), которые соединяются с европейской сетью.

ВЛАДЕЛЬЦЫ

Контрольный пакет акций газопровода принадлежит Газпрому (GAZP.MM) и является основным маршрутом, по которому российский газ поступает в Германию.

Газпрому принадлежит 51% акций, остальные принадлежат четырем западным партнерам. PEGI/E.ON (EONGn.DE) и Wintershall Dea (WINT.UL)(BASFn.DE) владеют по 15,5%, французская Engie (ENGIE.PA) и голландская Gasunie (GSUNI.UL) владеют по 9%.

PEGI/E.ON (EONGn.DE) и Wintershall Dea (WINT.UL)(BASFn.DE) владеют по 15,5%, французская Engie (ENGIE.PA) и голландская Gasunie (GSUNI.UL) владеют по 9%.

Партнеры по проекту вложили 30% пропорционально их доле в уставном капитале, а остальные 70% получили в виде займов в банках и экспортно-кредитных агентствах.

ОПЕРАТОРЫ

Консорциум Nord Stream AG со штаб-квартирой в Швейцарии является операционной компанией по транзитным, техническим, юридическим и экологическим вопросам, но не владеет активом или газом в нем.

ООО «Газпром экспорт» осуществляет поставки по контрактам с европейскими коммунальными предприятиями и газовыми трейдерами.

ВАЖНОСТЬ

Существуют и другие крупные трубопроводы из России в Европу, но потоки по ним постепенно снижаются.

Потоки по трубопроводу Ямал-Европа, по которому исторически транспортировался газ из России в Европу, с начала года перемещаются на восток в Польшу из Германии.

Поставки по трубопроводам, идущим из России в Европу через Украину, также сократились после того, как в мае Украина остановила один маршрут транзита газа, обвинив вмешательство российских оккупационных сил.

ПОСТРАДАВШИЕ КОМПАНИИ

Многие крупные европейские компании-покупатели газа, имеющие контракты с «Газпромом», прекратили поставки после закрытия «Северного потока», в том числе австрийская OMV (OMVV.VI), итальянская ENI (ENI.MI), немецкая Uniper (UN01.DE) ) и RWE (RWEG.DE).

Россия уже сократила поставки газа в Болгарию, Финляндию, Польшу, Данию, голландским фирмам Gasterra и Shell (SHEL.L) по своим немецким контрактам, после того как все они отказались от требования Кремля перейти на расчеты в рублях.

Репортаж Сюзанны Твидейл, Веры Эккерт, Тома Какенхоффа и Владимира Солдаткина; Под редакцией Барбары Льюис, Сьюзан Фентон и Яна Харви

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.

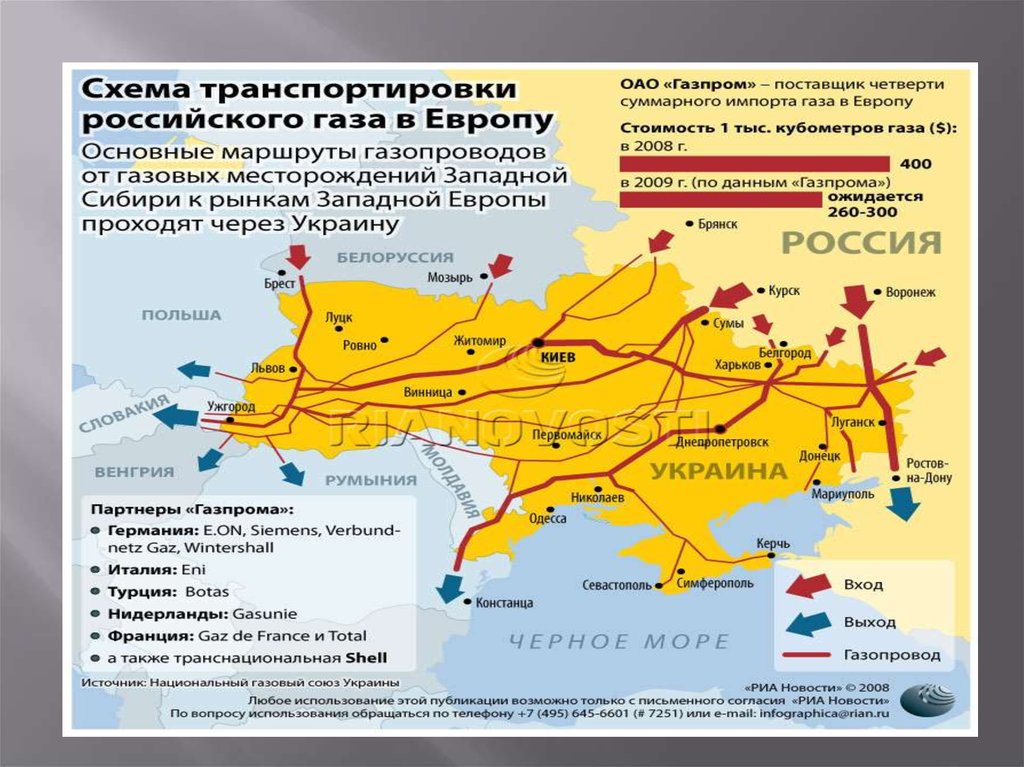

Factbox: Российский газопровод экспортирует в Европу

17 фев (Рейтер) — Газовый рынок Европы остается нестабильным на фоне напряженности между Москвой и Западом из-за Украины, ключевого маршрута для российского газа, поскольку Газпром обеспечивает 40% потребностей Европы , отправляет газ по своим договорным обязательствам, но не добавляет больше.

Ниже приводится сводка основных данных и маршрутов экспорта российского газа (http://www.gazpromexport.ru/en/projects/transportation/):

ЭКСПОРТ

* Подконтрольный Кремлю «Газпром», вероятно, не выполнил свою цель по экспорту газа в Европу в прошлом году, поскольку его общий экспорт газа за пределы бывшего Советского Союза увеличился на 5,8 млрд кубометров (млрд кубометров) до 185,1 млрд кубометров. Это включает в себя около 10 млрд кубометров, экспортированных в Китай, в то время как изначально планировалось поставить в Европу 183 млрд кубометров в 2021 году. читать дальше

читать дальше

Это ниже рекордно высокого уровня в 201 млрд кубометров, поставленного в Европу в 2018 году, но по-прежнему является четвертым по величине годовым показателем в годовом исчислении Газпрома. история.

* Завершенный газопровод «Северный поток — 2» из России в Германию имеет пропускную способность 55 млрд куб. Проект все еще ожидает одобрения регулирующих органов.

* Россия также увеличила поставки трубопроводного газа в Турцию на 63% в 2021 году и в Германию на 10,5%. Экспорт в Италию также вырос на 20,3%.

* Общий объем добычи природного газа Газпрома в 2021 г. вырос на 62,2 млрд куб. м до 514,8 млрд куб.до 257,8 млрд кубометров, что составляет более половины всей добычи.

ОСНОВНЫЕ МАРШРУТЫ

* Уренгой-Ужгород

Часть украинской сети газопроводов мощностью более 100 млрд м3 в год. Поставки идут через Словакию и Венгрию.

Поставки идут через Словакию и Венгрию.

31 декабря 2019 г. Россия и Украина подписали новое пятилетнее транзитное соглашение, согласно которому Россия обязуется поставлять 65 млрд куб. м газа через Украину в 2020 г. и 40 млрд куб. газ напрямую с 2015 года после аннексии Крыма Москвой и пророссийских мятежей в его восточных регионах.

В январе 2022 года «Газпром» сократил ежедневный объем транзита газа через Украину в Европу примерно до 53 млн кубометров. В 2021 году этот объем составлял в среднем 124,6 млн кубометров, по данным оператора газопровода Украины.

Газпром имеет право на участие в аукционах на дополнительные мощности газопровода для транзита через территорию Украины.

Газпром также не бронировал дополнительные транзитные мощности для экспорта газа через КПП Суджа и Сохрановка в Украину на второй квартал.

Также не были забронированы пропускные способности через соединительный пункт Велке Капушаны на границе Словакии и Украины на апрель-июнь.

* Ямал-Европа

Годовая мощность 33 млрд м3. Трубопровод проходит из арктического региона Ямала, богатого углеводородами, через Беларусь, Польшу и заканчивается в восточной Германии.

Маршрут работает в реверсном режиме, поставляя газ из Германии в Польшу с 21 декабря. Февраль и март.

* Nord Stream

Действующий трубопровод проходит через Балтийское море в Германию с пропускной способностью 55 млрд куб. м в год. «Северный поток-2», идущий параллельно с «Северным потоком», который ожидает одобрения со стороны энергетического регулятора Германии, удвоит мощность.

* Экспорт природного газа из России в Германию по существующему газопроводу «Северный поток», пересекающему Балтийское море, в 2021 году составил 59,2 млрд кубометров, что соответствует рекордным объемам годом ранее.

* Голубой поток

Этот трубопровод идет в Турцию через Черное море и имеет пропускную способность 16 млрд кубометров в год.