Вагоны Московского метро. — Парфюмерная мастерская.

На самом-то деле про московское метро написано очень много. И про вагоны всё давно известно и выписано. Но меня заинтересовала эта тема — и я собрал такую вот тематическую подборку с энным количеством иллюстраций. Может, кому-то и пригодится. Итак, поехали: тут приведены все вагоны, которые в разное время трудились в метрополитене Москвы.Вагон типа А (1934-1937) и Ам (1959-1961) .

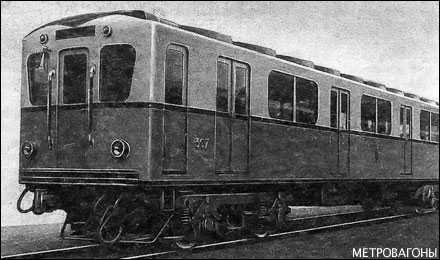

Это самый первый вагон мосметро. Был двух подтипов — моторный и прицепной. Первая такая пара была изготовлена в 1934 году (№1 и №1001). Что характерно, понятия «тип А» в технической литературе и документации не было: это придумали позже. Строились они на Мытищенском вагоностроительном заводе вплоть до 1937 года, когда были сняты с производства. Было изготовлено 111 вагонов (из них 55 моторных). 15 марта 1935 года была пущена первая очередь мосметро, и эти вагоны вступили в строй. Вагоны постоянно совершенствовали: появились новые тормоза, новые электросистемы, усиленные тележки и даже менялось остекление.

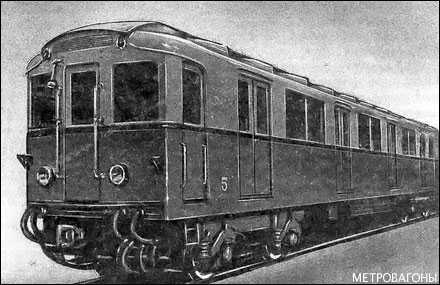

Моторный вагон типа А уже с модернизированными тележками:

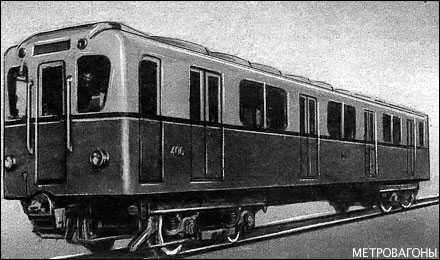

Прицепной вагон типа А:

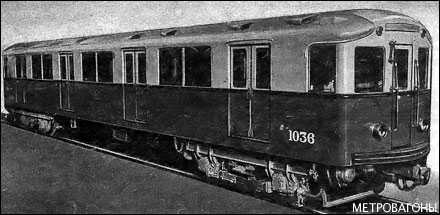

Сохранившийся до наших дней вагон типа А:

В 1959-1961 году устаревающие вагоны типа А прошли небольшую модернизацию на заводе по ремонту электроподвижного состава (ЗРЭПС) на Соколе. В частности, меняли электроооборудование. После модернизации вагоны получили индекс Ам.

Модернизированные вагоны работали до декабря 1975 года. В январе 1976 они были сняты с линий московского метрополитена. До наших дней дошли всего два таких вагона, один из которых был переоборудован в дефектоскоп, а второй (на фото) — в музей. Переоборудованных Ам и Бм дошло штук 5, тоже не в первозданном виде.

Вагон типа Б (1937-1939) и Бм (1956-1959) .

Вагон типа Г задерживался в разработке, и в 1937 году решили модернизировать вагоны типа А. Новые вагоны производились вплоть до 1939 года и имели индекс Б. Их также строили на Мытищенском вагоностроительном заводе, всего изготовили 162 вагона (из которых 81 моторный).

Впрочем, от А они почти не отличались. Другие токоприёмники и электрооборудование, другие тележки, вот и всё.

Поезд из вагонов типа Б на станции «Измайловский парк»:

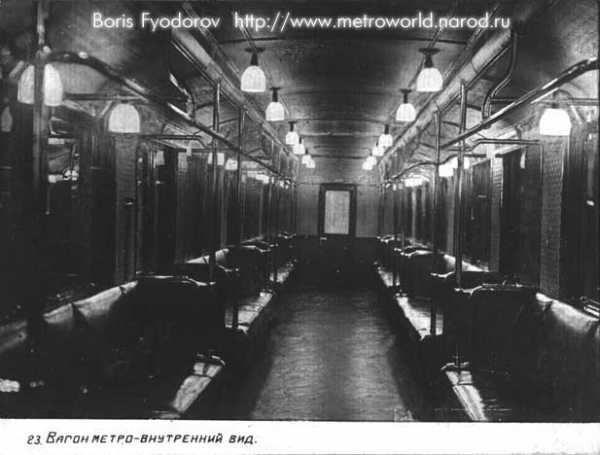

Салон вагонов типа А и типа Б:

Как и А, в середине 50-х (в 1956 году), вагоны типа Б прошли модернизацию и получили индекс Бм. Как и А, они в последний раз везли пассажиров 31 декабря 1975 года.

Вагон типа В1, В2, В3 (1945-1947) и В4 (1947-1953).

У вагонов типа В, вероятно, самая занимательная история из всех вагонов мосметро. После войны метро нужно было работать, а вагонов уже не хватало; из-за войны производство типа Г приостановили. Ввиду этого из Германии были вывезены трофейные вагоны немецкого типа С1 (завода «Оренштейн-Коппель» 1927 года) и С2 (завода «Вегманн и Ко» 1930 года). Эти два типа были переоборудованы по советскому методу. Прицепные вагоны В1 были получены путём снятия электродвигателей с одного и другого типа. С1 стал моторным типом В2, а С2 — моторным типом В3. Впрочем, всё было ещё сложнее, потому что у этих вагонов было множество модификаций ещё в Германии. У некоторых было по 2 двери, у некоторых — 4, и так далее.

Всего в Москву поступило и было переоборудовано 120 вагонов типа В.

Электровагон типа В2:

Состав из вагонов типов В2 и В4 на оборотных тупиках станции «Фили», 1959 год:

Вагоны типа В на Филёвской линии:

Двигатели вагонов меняли с немецких на советские, дубовую и буковую отделку сняли, кожаные кресла ободрали, украшения удалили. Старожилы говорят, что за 2-3 года в СССР вагон приходил в негоднось — а до этого как часы работал 15 лет в Германии.

Тип В3 прожил недолго: уже в середине 50-х его стали снимать с линий. В 1947 году вагоноремонтные мастерские переделывали В1 в В4 (В4 получался просто — путём замены электроаппаратуры).

Последние В4 ездили на линиях в 1960 году. Последние вагоны типа В были сняты с линий в 1964. До сегодняшнего дня дошёл ряд этих вагонов, перестроенных в дефектоскопы и путеизмерители.

Вагон типа Г (1940, 1947-1955).

Проектироваться они начали ещё в 1936 году, а в 1940 году был изготовлен первый опытный экземпляр. Это были гораздо более совершенные вагоны, чем типы А и Б, потому что разработка велась независимо, а не как развитие предыдущих моделей. Они были более изящны (скруглены), более эффективны и так далее. Строились они Мытищинским вагоностроительным заводом и заводом «Динамо» имени С.М. Кирова, всего было изготовлено 425 таких вагонов, из них всего 6 — до войны. Вообще, война серьёзно застопорила производство и развития вагоностроения. На каждом моторном вагоне типа Г было установлено 4 тяговых электродвигателя ДК-102В.

В эксплуатацию тип Г отправился в 1948 году, а с 1977 года началось списание их в металл. Последний вагон типа Г проехал по линии в начале 1983 года.

Первый серийный вагон типа Г:

Вагон типа Г, дошедший до наших дней:

Сохранился ряд переоборудованных вагонов этого типа — от дефектоскопа до библиотеки или хозяйственного помещения. В нормальном виде сохранился только один вагон (на фото).

Вагон типа М5 (1949-1950) и УМ5 (1953).

М5 и УМ5 — это вагоны, которые послужили опытными образцами перед выпуском вагонов типа Д. Разрабатывали их с 1948 года, а внешне они не отличались от Г ничем, кроме кремовой окраски. Хотя внутренне отличий было хоть отбавляй — от нового электрооборудования до двигателей и тележек. Изготовлены они были Мытищинским машиностроительным заводом и заводом «Динамо» имени С.М. Кирова в количестве 12 экземпляров. 6 из них были пущены по одной из линий мосметро для испытаний «в действии» («Сокол» — «Завод имени Сталина»). В 1953 году вагоны получили серьёзные модификации (6 из 12) и добавили в индекс буквочку У.

Опытный электровагон типа М5:

Все 12 вагонов работали на линиях вплоть до середины 70-х, а один, переделанный в грузовик, до середины 90-х. На сегодняшний день ни одного экземпляра не сохранилось.

Вагон типа Д (1955-1963).

На основе опытных УМ5 были разработаны (с незначительными изменениями) и пущены в серию вагоны типа Д. Многие из нас помнят их — на Арбатско-Покровской последний тип Д работал до 1996 года. Строили их всё те же Мытищинский машиностроительный завод и завод «Динамо». Всего было выпущено 662 вагона. Надо отметить, что эти вагоны активно использовались не только в Москве, но также в Киеве, Ленинграде, Самаре, Новосибирске.

Вагон типа Д на парковых путях депо Измайлово:

Состав из вагонов типа Д на станции «Измайловская»:

Вагоны типа Д в музее Киевского метрополитена:

Салон вагона типа Д:

Последние вагоны типа Д, ещё работавшие в Москве в начале 90-х:

Московские вагоны типа Д закончили свой путь бесславно. Последние, снятые с линии в 1996 году, были переплавлены и порублены на дрова. А вот в Питере в депо «Дарница» один из них даже установлен как памятник, да и в Киеве — в музее есть один. В Питере, Самаре, Ташкенте, Киеве и Минске сохранился ряд таких вагонов (как моторных, так и прицепных), переоборудованных для различных целей.

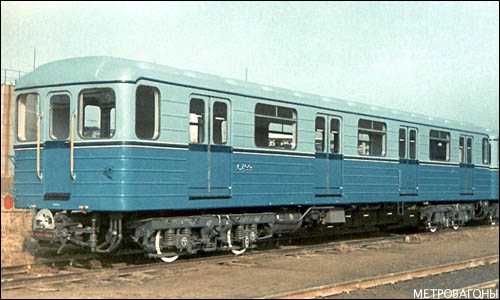

Вагон типа Е (1959-1969) и Еи (1968-1969).

Разрабатывать новый вагон начали в 1956 году. Опыты с ним длились довольно долго. В 1959 сделали два опытных вагона, запустили их на тестовую линию в 1960, потом сделали ещё 5 опытных вагонов с некоторыми изменениями. У этих пяти уже появились две линии гофрирования кузова на уровне окон (на первых двух вагонах 1959 года кузов выше «ватерлинии» был гладким). В 1961 году первый состав из этих вагонов, наконец, вышел на пассжирскую линию. В серию их пустили только в 1963 году и производили до 1969. И тут начались проблемы. Оказывается, испытаний, хоть их было и много, всё равно не хватило. Вагоны постоянно отказывали, чуть не разваливаясь в тоннелях. Прочности облегчённого кузова не хватало, электроника барахлила. В итоге в 1965 все вагоны серии Е были сняты и отправлены на доработку. Полгода их дорабатывали, а затем стали активно производить не только для московского, но и для других метрополитенов (например, для тбилисского).

Электровагоны типа Е в депо «Черкизово»:

Состав из вагонов типа Е на станции «Крылатское» Филёвской линии:

Салон вагона типа Е:

Вагон типа Е на станции «Александровский сад»:

Вагоны Е на станции «Парк Победы»:

Опытный вагон типа Е из второй серии (5 вагонов):

Такие вагоны работают до сих пор на Филёвской линии: иногда я на них езжу. Я их люблю: они более комфортны, как-то приятнее, чем новые «Русичи». В них есть что-то в духе ретро. Поезда составлены полностью из моторных вагонов, немоторных, кажется, просто уже нет. Всего было изготовлено 824 таких вагона. Строили их, как водится, в Мытищах.

Вагоны типа Еи существовали всего в трёх экземплярах, были переоборудованы из Е в 1968 и 1969 году. Отличались они установкой широтно-импульсного регулирования напряжения на зажимах тяговых электродвигателей в режиме пуска — и всё. Такие вагоны бегали по Филёвской линии в составе нескольких поездов.

Вагон типа Ем508, Ема508, Ем509 (1970-1973), Ем508Т (1974-1979).

Вообще-то, это питерский вагон. Мытищенский завод разрабатывал его специально для Петербургского метрополитена, потому что нестандартные расстояния между дверьми вагона типа Е не позволяли тому работать на питерских станциях закрытого типа. Для Ленинграда было сделано 80% этих вагонов, после чего их делал ещё и Ленинградский завод им.Егорова. Но всё же в Москве они тоже ходили, пусть и в небольшом количестве. «Чистый» Ем в Москве не использовался, использовались только его модификации 508 (промежуточные) и 509 (моторные). Тип Ема508 — это головной вагон с небольшими усовершенствованиями, а модель с индексом Т появилась специально для работы с вагонам Еж, о которых речь пойдёт ниже. На нём было новое подвагонное электро- и пневмооборудование и ещё кое-какие изменения.

Состав из вагонов Ем509 и Ем508 на станции «Парк культуры»:

Состав из вагонов Ем509 и Ем508 на станции «Библиотека имени Ленина»:

Вагон типа Ем508Т:

Салон вагона типа Ем508:

Собственно, вагоны эти от Питерских Ем отличались разве что электрооборудованием. Строились они в Ленинграде, на вагоностроительном заводе им. И.Е. Егорова. Был сделан 171 экземпляр 508-й модели и 62 — 509-й. Вагоны эти множество раз модифицировались, как снаружи, так и внутри, число модификаций огромно. На некоторых линиях (на Арбатско-Покровской, к примеру) они используются до сих пор в составе с Еж. Вагонов Ем-508Т было изговлено 476 штук.

Вагон типа Еж, Еж1 (1970-1973), Еж3 (1973-1979).

Самое смешное, что сначала этот вагон должен быть носить наименование Ж. Но по этическим причинам (во избежания дразнилок) его переименовали в Еж, что, впрочем, не исключило смех посвящённых. Технические условия 1970 года предусматривали шесть модификаций вагонов типа Еж: головной (тип Еж), промежуточный с кабиной управления (тип Еж1), промежуточный без кабины управления (тип Еж2), а также три проекта вагонов с импульсным регулированием возбуждения тяговых электродвигателей (проекты Еж3, Еж4, Еж5). Типа Еж и Еж1 было выпущено суммарно 470 штук. Еж3 отличался горой новшеств в электрической схеме и вообще во всей конструкции и был выпущен в количестве 476 экземпляров. Еж2,4 и 5 так никогда и не увидели мира.

По сути, Еж — это модификация Е и не более того. Последняя уже модификация.

Вагон типа Еж на станции «Студенческая»:

Состав из вагонов типа Еж на станции «Парк Культуры»:

Состав из вагонов типа Еж на станции «Парк Победы»:

Салон вагона типа Еж:

Все эти вагоны эксплуатируются — правда, только как промежуточные: кабины машинистов постепенно демонтируют.

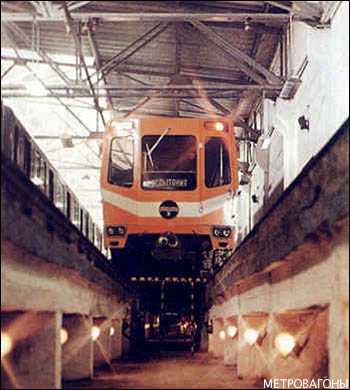

Вагон типа И: 81-715.1 и 81-716.1 (1974), 81-715.2 и 81-716.2 (1976), 81-715.3 и 81-716.3 (1985).

У этих вагонов история почти трагическая. В серию они так и не пошли, их кратковременное использование на линиях мосметро остались только испытаниями. У них был новый, мегатехнологичный кузов, более вместительный и простой в производстве, большая скорость, надёжность, куча технических новинок. В первой половине 1977 года поезд из вагонов типа И, получивших обозначения 81-715.2 (головные) и 81-716.2 (промежуточные), проходил испытания на Московском метрополитене. В период с 1987 по 1988 год на Московском метрополитене в депо «Красная Пресня» испытывались 7 опытных вагонов типа И — третий состав, состоявший из вагонов типов 81-715.3 и 81-716.3. Но дальше опытов дело не зашло. В связи с тем, что по результатам испытаний не удалось доработать систему электропривода с тиристорно-импульсной системой управления, а также в связи с повышением требований заказчика к пожаробезопасности алюминиевых вагонов, опытные работы по вагонам серии И в конце 80-х годов были прекращены.

Вагон типа 81-715.1:

Вагоны типов 81-715.2 и 81-715.3 в депо «Красная Пресня», 1987 год:

Вагон типа 81-715.1 в депо:

Состав из вагонов 81-715.2 и 81-716.2 в депо «Красная Пресня», 1987 год:

Вагон типа 81-715.3 в депо «Красная Пресня», 1987 год:

До наших дней дошли 81-715.2 и 81-716.2 в первозданном виде, а также 81-716.3, переделанный под жилое помещение. Остальные были уничтожены.

Вагон типа 81-717/714 (1977-1988), 81-717.5/714.5 (1987-1993) и 81-717.5М/714.5М (1993-по наст.время), а также опытные 81-717.6К/714.6К (2006).

Тип Е нужно было срочно чем-то заменять. И впервые в истории новые вагоны не получили буквенного обозначения. Вагоны серии 81-717 — головные с кабинами управления, а вагоны 81-714 — промежуточные без кабин управления. Оба вида вагонов являются моторными. За счёт того, что промежуточные вагоны не имели кабины машиниста, была увеличена их вместимость, в общей сложности провозная способность поезда увеличилась на 10%. Салон вагонов отделан трудносгораемым декоративным пластиком. Тут же впервые появилась прямая встроенная связь с машинистом из салона. А уж в технике — новшество на новшестве, не буду углубляться. Выпускали их с 1977 по 1988 года, но в Мытищах, где велась разработка, лишь частично, по большей части — в Питере на заводе им. Егорова.

Вагон типа 81-717:

Вагон типа 81-714:

Состав из вагонов 81-717/714 на станции «Академика Павлова» Харьковского метрополитена:

Салон мытищинских вагонов 81-714 1990-х годов выпуска:

Салон вагонов 81-714 после модернизации:

Поезд «Красная стрела», приуроченный к 75-летию пуска реальной «Красной стрелы»:

Вагоны эти эксплуатируются до сих пор весьма активно — это одни из самых распространённых типов в метро Москвы. Модификации с обозначением «5» были введены в 1987 году — на них было усовершенствовано электрооборудование и противопожарные средства. Также эти вагоны используются в Киеве, Баку, Тбилиси, Харькове, Ереване, Минске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Екатеринбурге, Днепропетровске.

Были у этой истории и интересные аспекты. На самом деле первые 714-е были пущены на линию в опытных целях ещё в 1976 и были прозваны канарейками за раскрас. Но опытные образцы прослужили недолго и были сняты с линий в начале 80-х (кроме одного, который и по сей день крутит километры из депо «Варшавское»). С 1999 года все вагоны этого типа первых выпусков постепенно проходят капремонт.

Сколько их было выпущено — не знаю.

В 1993 году грянула последняя модификация этого вагона, с которой он производится и поныне. Метровагоны моделей 81-717.5М и 81-714.5М являются моторными, все оси вагонов ведущие. Вагоны рассчитаны на работу по системе многих единиц и могут эксплуатироваться в составе поезда с числом вагонов до восьми. Головные вагоны 81-717.5М при челночной эксплуатации подвижного состава устанавливаются по концам поезда. Кузова вагонов изготовлены из малоуглеродистой cтали и имеют цельносварную несущую конструкцию. Наружная обшивка кузовов для обеспечения повышенной жёсткости выполнена из гофрированных стальных листов, кузова имеют повышенную тепло- и шумоизоляцию.

Именной поезд 81-717.5М/714.5М «Курская дуга» на станции «Красносельская»:

Интерьер пассажирского салона вагона типа 81-714.5М:

С 2003 года сиденья приобрели современный вид из раздельных кресел.

Помимо М, были ещё модификации Б (для жаркого Баку).

Модификация 2006 года 81-717.6К/714.6К была очень серьёзной и касалась не только техники, но даже дизайна, конструкции крыши и остекления, тележек. По сути, поезд сделали новым, вот и всё, что там осталось от исходника — сложно сказать.

Состав из вагонов типа 81-717.6К/714.6К:

Салон вагона 81-714.6К:

С 2008 года такие вагоны ходят из депо «Сокол».

Вагон типа 81-718/719 (1991-1998).

К началу 90-х от поездов потребовалась в первую очередь полностью электронная система управления, что и было реализована на модели 718/719. Вагоны 81-718 головные, 81-719 – промежуточные. От 714/717 они имеют существенные отличия, но, в основном, сугубо технические, «внутренние». Но в московском метрополитене таких вагонов было раз и обчёлся: в Мосвке сразу пустили «Яузу», о которой речь пойдёт ниже. 718/719 и их модификации отправились работать, в основном, в Харьков и в Ташкент. Там же ходили и их модификации 81-718.0/719.0 и 81-718.2/719.2. Уже нет таких вагонов (они ходили только испытательный срок), а всего их — в том числе и модификаций — сделали 60 штук.

Состав из вагонов 81-718/719 на станции «Площадь Восстания», Харьков:

Вагон 81-718 на территории завода в Мытищах:

Состав из вагонов 81-718/719 на станции «Площадь Восстания», Харьков:

Вагон типа 81-720/721 «Яуза» (1993-2002) и 81-720.1/721.1 «Яуза» (2004) .

Проектировать «Яузу» стали ещё в 1987 году, а в 1993 представили первый образец. Новые тележки, новый современный дизайн, новое электрооборудование, всё красиво и ёмко, не отберёшь.

Но сначала два слова об опытной серии 81-720.1/721.1, разработанной в Мытищах ещё в 1990 году. Состав был изготовлен в Ленинграде, а испытания метровагонов проходили в Москве в депо «Калужское». На данный момент вагоны типов 81-720.1/721.1 отстранены от эксплуатации, Один вагон находится в московском электродепо «Северное», ещё 3 — в электродепо «Новогиреево». То есть всего опытных было 4. Вот как они выглядели:

Собственно, из этого образца и вышла «Яуза». Ах, этот кузов из нержавеющей стали, модернистский дизайн и всё как на картинке, сплошная автоматика. Но первых испытаний поезд не выдержал. И вторых. И даже третьих. На Люблинской линии первая «Яуза» стартовала только в 1998 году, это был 6-вагонный состав. Всего с 1998 по 2002 год были собраны 14 головных и 35 промежуточных метровагонов типа «Яуза», образовавших 7 серийных составов.

Правда поезд всё равно был несколько недоделан. В 2003 году произошла известная авария с отрывом ходового двигателя прямо в тоннеле метро, например. Поэтому в 2004 году «Яуза» прошла модификацию и получила индекс «1», такой же, как был на старых опытных моделях. Впрочем, производство после этого было окончательно свёрнуто. Неудача.

Первый состав типа «Яуза»:

«Яуза» на станции «Кожуховская», 1995 год:

Самая первая «Яуза» во время испытаний на кольце ВНИИЖТа:

Салон серийной «Яузы»:

Вагон типа 81-740/741 и 81-740.1/741.1 («Русич» или «Скиф») (2003-по наст.время).

На смену неудачной «Яузе» пришёл вполне себе удачный «Русич». Вагоны модели 81-740 (головные) и 81-741 (промежуточные) — совместная разработка французской фирмы «Альстом» и АО «Метровагонмаш» из подмосковных Мытищ. Вагоны были специально разработаны для т.н. «лёгкого метро» и «мини-метро» — они рассчитаны на более кривые повороты, подъёмы и спуски. В следствие этого, каждый вагон сделали секционным, т.е. каждый вагон состоит из двух вагонов, которые «эластично» соединены между собой, с возможностью перехода пассажиров из одной части вагона в другую (но не в другой вагон). Вагон состоит из двух сочлененных секций, опирающихся на три тележки, одна из которых, немоторная, расположена под сочленением. Такая конструкция позволяет проходить более крутые кривые на линиях легкого и мини-метро без снижения скорости. Это было меганеобычное решения для мосметро.

Первый опытный состав, состоящий из двух головных вагонов типа «Скиф» был выпущен на «Метровагонмаше» весной 2002 года, а с 2003 года первые «Скифы» уже обкатывались в метро. Но название «Скиф» руководству не понравилось, и в 2004 поезд переименовали в «Русич». К началу 2005 года Мытищинский машиностроительный завод выпустил 29 головных и 14 промежуточных вагонов типов 81-740/741, из них 3 с асинхронным приводом собственной разработки.

Модификация «1» получила, в частности, нормальные тормоза, не замерзающие на открытых линиях в суровую зимнюю пору. Она появилась в 2005 году.

Экспериментальный прообраз «Русича» «Скиф-1»:

Состав из вагонов типа 81-740.1/741.1 на станции «Смоленская» Арбатско-Покровской линии:

Состав из вагонов типа 81-740.1/741.1:

Пассажирский салон «Русича»:

В целом, на этом можно и завершить. Но вспомним, что помимо всем известных линий московского метро, есть в столице ещё система Д6, она же «Метро-2». И пусть туда никого не пускают, строительство спецвагонов для неё скрыть было невозможно.

Контактно-аккумуляторный электровоз типа Л 81-711 (1974, 1986).

Метро-2 не имело права давать сбоев. А контактного рельса в нём нет. Значит, обычные моторные головные вагоны для Метро-2 не годились. Нужны были электровозы. Первым стал тип Л.

Его спроектировали на базе вагона Еж. Кузов у него очень странный: глухие гофрированные стены и полное отсутствие крыши! Изготовлено их было 6 штук: 3 в 1974, первой серии, и 3 в 1986, второй серии. Иногда они всплывают на поверхность для прохождения капремонта — и тогда работники депо их отчаянно фотографируют на телефоны и цифровики. Как минимум один уже точно списан: он стоит в депо «Планерное».

Электровоз типа Л 1974 года:

Электровоз типа Л 1974 года:

Электровоз типа Л 1986 года:

Вагон типа Еж6 (1973, 1986) .

Как и электровозы Л, вагоны Еж6 на базе Еж предназначались только для Метро-2, их построили 10 штук: 6 в 1973 и 4 в 1986 годах. 4 вагона из этой серии ходят и поныне по Таганско-Краснопресненской линии (1973 года выпуска), 3 простаивают в депо, судьюа остальных неизвестна: вероятно, они по-прежнему в Метро-2.

От типовых Еж эти вагоны отличаются возможностью питания от аккумулятора без контактного рельса.

Вагон типа Еж6:

Контактно-аккумуляторный электровоз типа Л 81-580.1 (1991).

С 1991 года созданием контакторно-аккумуляторных электровозов на базе вагонов серии 81-717 занялся ленинградский вагоностроительный завод имени Егорова. Известно, что в 1990-х годах на заводе были выпущены 4 электровоза, из них два для тегеранского (модель 81-580, бортовые номера: 01, 02) и по одному для московского и петербургского (модель 81-580.1, бортовые номера: ВЭКА-001, ВЭКА-002) метрополитенов.

Остальные подобные конструкции были разработаны для других метрополитенов.

Контактно-аккумуляторный электровоз типа 81-580.1 в метродепо «Калужское»:

Грядёт обзор Питерского метрополитена. Там ходило много вагонов, которые никогда не появлялись в Москве.

Использованы материалы с сайтов: http://vagon.metro.ru, http://metroworld.ruz.net и http://www.metro.ru.

nostradamvs.livejournal.com

Вагон метро типа В — это… Что такое Вагон метро типа В?

У этого термина существуют и другие значения, см. Вагон метро. У этого термина существуют и другие значения, см. B.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||

Вагон метро типа В (нем. Der wagen typ C) — советское обозначение трофейных вагонов метрополитена, произведённых в Германии, полученных в качестве репарации и эксплуатировавшихся в СССР после Второй мировой войны.

Введение. Причины вывоза из Берлина.

Московское метро работало и в войну. Но тогда город существовал «в сокращенном режиме»: москивичи были эвакуированы. И четырехвагонные составы кое-как справлялись с движением, тем более что сетовать на неудобства не приходилось. С победой столичное население резко возросло.В связи с увеличением протяженности сети в 1943-44 гг. на 13,3 км и отсутствием поставок нового подвижного состава с Мытищинского машиностроительного завода на Московском метрополитене к 1945 году стала остро ощущаться нехватка вагонов, особенно усугубившаяся после массовой реэвакуации промышленных предприятий и жителей города. Взятие трофеев было делом естественным. Учитывая то, что в ближайшее время не представлялось возможным наладить свернутое производство на ММЗ, правительством было принято решение вывезти из Берлина часть вагонов метро, наиболее удовлетворявших по своим техническим характеристикам требованиям эксплуатации на московском метрополитене.

История постройки вагонов типа «С».

Берлинское метро старше московского, оно прошло свой период развития и накопило несколько типов вагонов. Более новые вагоны, что строились с середины 20-х годов, были на 40 сантиметров шире своих предшественников. Но и «широкий» вагон прошел несколько стадий развития: первые вагоны образца 1924 года берлинцы окрестили «туннельной совой»: у них были овальные ветровые стекла, что выглядело довольно экзотично. Впрочем, «сову» на производстве быстро заменили более типичной моделью. Советские инженеры решили взять наиболее подходящие новые вагоны типа «С» постройки 1927-30 гг., длиной 18 м, шириной 2,62 м, высотой 3,6 м с массой тары от 29,5 до 35,5 т и в основной свой массе окрашенных в жёлтый цвет, а примерно треть красных, так обозначились вагоны для курящих. Они развивали максимальную конструктивную скорость – 60км/ч. При общем сходстве своих габаритов эти вагоны имели несколько модификаций, отличавшихся конструкциями кузова, тележек и электро¬оборудования. Это было вызвано тем, что для выработки окончательной эксплуатационной концепции до начала серийного выпуска на заводе «Оренштейн-Коппель» в Берлине были изготовлены 7 опытных составов по трём проектам (4,6,7). Они отличались между собой формой крыши (фонарная, арочная и полуарочная). В каждом составе вагонов было два головных вагона и два промежуточных прицепных вагона. Всего было простроено 27 таких вагонов, получивших обозначение «С-1», из них 14 были с кабиной машиниста, четырьмя двигателями по 110 кВт, а 13 — прицепными без кабин управления. В 1927г. по проекту 4 были изготовлены первые моторные вагоны №99-106, прицепные третьего класса №250-253, предназначенные для некурящих и прицепные второго класса №350-353 для курящих; по проекту 6 — моторные №107-110 и прицепные №264-267, которые были окрашены на две трети в красный цвет для обозначения смешанного вагона: для курящих и некурящих; в 1930г. по проекту 7 были построены моторные №111, 112 и прицепной №268. Одной из особенностей вагонов серии «C-1» являлось наличие кнопки «мёртвого человека».

При серийном выпуске заводом «Вегманн и Ко» в Касселе, начатом в 1930 году, все вагоны выпускались моторными с каби¬ной управления и им присвоен тип “C-2”. Всего было выпу¬щено 114 таких вагонов (№545-658). Строились они по проекту 10 и мели только одну обмоторенную тележку с двумя двигателями SL-104n по 100 кВт.

В 1930г. последовал выпуск ещё 30 моторных вагонов уже типа «C-3» по проекту 11 №515-544 с четырьмя двигателями USL-421 по 70 кВт каждый.

Вагоны оборудовались автосцепками жесткого типа Шарфенберга, позволявшими одновременно с механическим сцеплением вагонов производить соединение воздухопроводов и электрических цепей.

Электрическое и механическое оборудование для вагонов поставлялось заводами «АЕГ», «Сименс», «Кнорр» и др.

Внутренняя отделка вагонов типа «C» (стены, перегородки кабины, щековины диванов, рамы дверей и окон) представляла собой обшивку из светлых пород дерева, пол, покрытый коричневым линолеумом, и окрашенный белой краской потолок, широкие трехстворчатые окна. Кроме того, имелось по одному откидному месту на задней торцевой двери. В средних и последних вагонах в сложенном положении стенка кабины закрывала только место машиниста, позволяя использовать освободившуюся часть кабины как площадку для стоящих пассажиров.

Операция по вывозу вагонов.

На конец войны в Берлине имелось 168 таких вагонов (еще три вагона были уничтожены при бомбежках). «Советы» остановились на числе 120. Естественно, немецкие «отцы города» были не в восторге: за войну всего-то три вагончика потеряли, а тут – львиную долю отдавай победителю. Немцы пыталась отстоять частичку своего метро, заявляя, что вагоны метро – собственность берлинского муниципалитета и по установленным самими же победителями правилам реквизиции не подлежат.

Но – «горе побеждённым» — в СССР метро относилось к НКПС, а вагоны приравнивались к железнодорожному подвижному составу, который под реквизиции и репарации очень даже попадал. На том и порешили. Операция по вывозу вагонов, несмотря на соглашение о сохранении объектов коммунального хозяйства, была начата летом 1945 года. 10 июня 1945 года в Германию в командировку направили группу специалистов-подвижников с целью окончательного решения всех вопросов репарации и оценки возможности эксплуатации вагонов типа «С» берлинского метрополитена в напряженных условиях Московской подземки. Для транспортировки 120 вагонов, приписанных к депо «Фридрихсфельде”, располагавшемуся в советской зоне оккупации, была специально сооружена временная ветка между депо и близлежащей железнодорожной станцией.

Вывоз трофейных вагонов начался 30 октября 1945 года. Прямо по уличному асфальту проложили временный путь от метро до железной дороги. Сначала вагоны ехали за паровозами сплотками на своих колесах по европейской колее. На литовской станции Радвилишкис была организована накопительно-перевалочная база метровагонов. На этой базе работники метрополитена вагоны ставили на открытые платформы и везли уже по советской колее до Москвы. Закончилась операция в мае 1946-го, после чего базу в Литве ликвидировали.

Так же, по распоряжению маршала Жукова, был отправлен железнодорожный штабной вагон фюрера. К сожалению, по дороге его богатое имущество полностью разграбили, и в Москву салон-вагон прибыл в совершенно непотребном виде, так что его пришлось списать.

Разграбили по пути и часть метровагонов, хотя там лишних вещей особо не было. Однако отделка берлинского подвижного состава от московской отличалась довольно существенно. Конечно, какие-то составы лучше охранялись в пути, они и довезли до Москвы свои «светлые породы дерева и латунные светильники красивой формы с абажурами из матового стекла». Среди вывезенных оказались 24 из 27 вагонов опытной партии «С-1», 69 из 114 типа «С-2» и 27 из 30 типа «С-3». Вагоны поступали в Москву на железнодорожных платформах и разгружались на площадке депо «Сокол”. В вагоноремонтных мастерских (ныне ЗРЭПС) в 1946-47 гг. была произведена их модификация с большим объемом работ по переоборудованию вагонов на широкую колею: повышение кузовов на 20 сантиметров, чтобы доставать до московских платформ, переклёпка рам тележек (оси меняли, потому что европейские короче, колесные центры со спицами оставили «родные» немецкие, а бандажи на них напрессовывались уже советские, т.к. родные порядком поизносились), перемонтаж электрических схем, тяговых двигателей и мотор-компрессоров, переделка внутривагонного обору¬дования. Вагоны получили новые номера, согласно московской нумерации, и им было присвоено обозначение “тип В» (военный).

Переоборудование и переименование в Москве.

Освоение нового для Московского метрополитена типа подвижного состава проходило в очень тяжелых условиях. Сказывалось отсутствие технической документации, в первую очередь, на электрооборудование. Все это приходилось составлять в процессе адаптации вагонов фактически заново.

Вагоны типа «В» подразделялись на несколько подсерий и, в основном, соответствующие немецким индексам от 1 до 3 за теми же разновидностями вагонов: К типу «В-1», получившим номера от 1151 до 1162, были отнесены 12 прицепных бескабинных и 12 головных вагонов с кабинами управления №151-162, с которых были сняты электродвигатели, т.е. электровагоны типа «В-1» использовались только как прицепные. Их электрооборудование попортилось в воде, т.к. они побывали в затопленной части тоннеля во время штурма Берлина. Все они ранее относились к опытной партии «С-1». В состав «В-2» с номерами от 170 до 238 входили 69 вагонов, ранее являвшиеся типом «С-2». Оставшиеся 27 вагонов серии «С-3» с новыми номерами от 250 до 276 были отнесены к типу «В-3».

Для новой жизни вагоны были переоборудованы достаточно радикально. Часть пассажирских вагонов имела плюшевые сиденья, вместо кожаных. Дубовую и буковую отделку салонов сняли, а стены оклеили линкрустом – специальной прочной вощёной бумагой с рельефными рисунками. Убрали откидные сиденья в торце салона и гибкие стенки кабин, и другие украшения удалили. В советском метро машинист был надёжно огражден от толпы. И если в берлинском метро двери только закрывались автоматически, а открывали их сами пассажиры, дергая за специальные ручки (после разблокировки их из кабины машиниста), то теперь «дверные цилиндры двустороннего действия» автоматизировали процесс полностью.

Все вагоны имели с каждой стороны по три двухстворчатых двери. По четыре двери было только у 4-х вагонов типа «В-1»: двух прицепных №1154 и 1162, переоборудованных в дальнейшем в вагоны типа «В-4» №166, 147 и у двух моторных №157, 158.

Вагоны имели металлическую конструкцию с клепаными кузовами и тележками, диаметр колёс у вагонов был 900мм. Механическая часть вагонов «В-2» и «В-3» в основном одинакова. Вагоны же типа «В-1» отличались от них другой конструкцией тележки (она осталась немецкой, её переклепали в Мытищах и расширили на 11 сантиметров), отсутствием кабины у прицепных вагонов и разновидностями формы крыши (фонарная, арочная и полуарочная). Часть электровагонов типа «В-1», ранее использовавшихся как моторные, была оборудована кабинами машиниста.

Электрическое оборудование вагонов типа «В-1» включало в себя элементы вспомогательных цепей и 24 сквозных провода. Тормоз на вагоне «В-1» пневматический, колодочный с односторонним нажатием на бандаж, также имелся ручной тормоз с колонкой по типу «В-2».

Вагоны «В-2» имели автоматическое управление электрической схемой по системе многих единиц с 24 сквозными проводами управления. Электрическая схема не связана с пневматической. Питание цепей управления осуществлялось через добавочные сопротивления и потенциометры. Рабочий тормоз — пневматический, дисковый, воздействующий плоскими колодками на диски, установленные на ступице колеса. На вагонах имелся ручной тормоз, и в аварийных случаях можно было пользоваться реверсивным электрическим тормозом.

Вагоны «В-3» имели автоматическое управление электрической схемой по системе многих единиц с 31 сквозным проводом управления. Схема имела индивидуальное управление при помощи отдельных электромагнитных контакторов. Электрическая схема также не была связана с пневматической. Тормоза аналогичны вагонам «В-2».

Тележки электровагонов типов «В-2» и «В3» были одинаковыми, т.к. при модернизации электровагонов, поступивших с Берлинского метрополитена, на советских заводах для них формировались новые колесные пары с осями из легированной стали с использованием колесных центров и бандажей электровагонов типов «А» и «Б».

Предполагалось, что прицепные вагоны типа «В-1» будут являться дополнением к вагонам «В-2» и «В-3». Составы формировались по следующей схеме: пять «В-2» и один «В-1» в середине или четыре вагона «В-3» и два «В-1» в середине.

Совместная работа вагонов типов «В-2» и «В-3» в одном составе невозможна. При сцепке вагонов типов «В-1» с «В-2» или «В-3» на них заменялись только съемные межвагонные электрические соединения. В ряде случаев требовалась замена головки автосцепки.

В конце февраля 1946 года вагоноремонтные мастерские восстановили первый вагон В-3 и 11 марта он был обкатан. К августу мастерские восстановили 35 вагонов В-1 и В-3.

Эксплуатация на московском метрополитене.

Первоначально электровагоны типа «В» были приписаны к депо «Северное» Московского метрополитена. Эксплуатация первого шестивагонного состава из вагонов типа «В-2» началась 23 июня 1947 года на «красной» Кировско-Фрунзенской (Сокольнической) линии («Сокольники» — «ЦПКиО»). К концу того же года началась работа и вагонов типа В3. Работали трофейные вагоны также и на «зеленой» Горьковско-Замоскворецкой линии на участке «Сокол» — «Завод имени Сталина» («Автозаводская»). Окраска их была непохожа на современную: желтый верх и горчичный низ.

Опытная эксплуатация составов с прицепными вагонами дала отрицательные результаты, так как имевшейся мощности тяговых двигателей моторных вагонов было недостаточно. Поэтому в 1948-49 гг. в Вагоноремонтных мастерских Московского метрополитена вагоны типа «В-1» были оборудованы троллейбусными тяговыми двигателями типа ДК-140А мощностью около 80 кВт каждый, развивающими при напряжении на зажимах 750 В около 1300 об/ мин. Кроме того, на промежуточных бескабинных вагонах с одной из сторон устанавливались кабины машиниста, для чего в глухой торцевой части вырезались отверстия для окон, монтировались фары и габаритные фонари, а сбоку врезалась дверь в кабину. Передача от тяговых двигателей выполнялась при помощи кулачковых муфт, соединяющих валы двигателей с малыми шестернями зубчатых передач. При такой системе тяговые двигатели не имели жесткого соединения с колесными парами и подвешивались на раме тележки. Это значительно улучшало условия работы электродвигателей и уменьшало воздействие вагона на путь. Остальное электрооборудование вагонов, получивших обозначение «В-4», такое же, как у вагонов типа «Г». Масса тары вагонов В-4 36,5 т. После переоборудования вагонов «В-1» в «В-4» им были присвоены номера с 146 по 169, а опытная эксплуатация проводилась на Горьковско-Замоскворецкой линии.

После 5-6 лет работы, в основном из-за отсутствия запасных частей, почти треть вагонов типа «В» по техническому состоянию не могла эксплуатироваться и была выставлена на закрытом в то время для движения поездов участке Арбатского (мелкого заложения) радиуса. Была сделана попытка использовать восемь вагонов «В-2» и пять «В-3» в качестве прицепных. В связи с поступлением новых вагонов и невозможностью дальнейшего хранения неиспользуемых в мае 1958 года были списаны 35 единиц инвентарного парка — вся серия «В-3» (27 вагонов) и часть «В-2» (8 вагонов) переданы для хозяйственных нужд Минтрансстрою.

В 1956-58 гг. на ЗРЭПСе и в электродепо «Измайлово» вагоны «В-2» и «В-4» были подготовлены и перекрашены в «советские» тона (темно-синий низ и голубой верх) для работы в наземных условиях на открывшейся в 1957 году Филёвской линии. В 1961 г. все вагоны «В» были переданы из депо «Измайлово» в новое электродепо «Фили», где они работали на линии «Калининская»(«Александровский сад») — «Киевская» — «Фили» вплоть до 1966 года.

Кроме того, часть вагонов этого типа депо передавалась в депо «Красная Пресня», где был организован участок по их утилизации. Уникальный удлинённый вагон «В-4» №158, имеющий 4 пары дверей до сих пор используется в качестве служебного помещения в этом депо. Энтузиасты не теряют надежды довести его до приличного музейного состояния.

Вторая жизнь вагонов типа «В».

В Ленинград в общей сложности было передано 6 вагонов типа «В-4»:

1. №153 передан 12 августа 1960 года и переоборудован в электровоз-дефектоскоп № 002. Разработка этого проекта началась одновременно с модернизацией вагона в январе 1961г. в депо «Автово». У вгона было удалено оборудование пассажирского салона, в освободившемся помещении смонтировали аппаратуру по обработке получаемой информации. Всё тяговое оборудование было демонтировано. В декабре 1963 года вагон-дефектоскоп был принят в опытную эксплуатацию, и первое время его движение со скоростью 15 — 20 км/ч осуществлялось в ночное «окно» в сцепе с мотовозом. Лётом 1964 года были проведены совместные сравнительные испытания вагонов-дефектоскопов Ленинградского метро и Московской железной дороги на участке Чудово — Новгород Октябрьской железной дороги. Позже, после модернизации поисковой системы, рабочая скорость вагона увеличилась до 25 — 30 км/ч, что позволило использовать в качестве тяги электровоз. Впоследствии после модернизации на Октябрьском электро-вагоноремонтном заводе скорость была повышена еще раз, и он стал выезжать на линию во внепиковое время в сцепе с вагоном-путеизмерителем. В настоящее время находится в разукомплектованном состоянии на заднем веере депо «Московское».

2. №156 12 августа 1960 года. Ленинградский метрополитен начал заниматься проблемой сухой очистки тоннелей с октября 1963 года. Затем был создан опытный образец вагона-пылесоса на базе этого вагона с автономным передвижением. В период 1968-72г.г. проводились опытная эксплуатация и наладка вагона-пылесоса, который производил очистку верхнего строения пути и периметра тоннелей круглого сечения диаметром от 5100 до 6000 мм. Принцип действия вагона-пылесоса заключался в сдувании пыли потоком воздуха под давлением 5 атм. с тюбингов и путевого бетона тоннеля и всасывании запыленного воздуха выдвижной отсасывающей головкой. Основной рабочий орган вагона-пылесоса, отсасывающая головка, располагалась на боковой поверхности кузова. Здесь же располагались качающиеся форсунки, через которые производилось взмучивание пыли, осевшей на поверхности тоннельной обделки. Над врезанной в хвостовой части вагона второй кабиной располагались специальные сопла, через которые происходил выброс окончательно очищенного воздуха. В 1975 году работы с этим вагоном были прекращены.

3 и 4. №159 и 162 были переданы 28 декабря 1963 года. На Ленинградском метрополитене из этих двух вагонов 1963-64 годах были изготовлены два контактно-аккумуляторных электровоза ЭД-01 и ЭД-02. В отличие от электровозов Московского метрополитена, в Ленинграде средняя часть вагона не вырезалась, и тяговая аппаратура оставалась под вагоном. Это дало возможность свободно расположить в кузове 336 элементов тепловозных аккумуляторных батарей ТПЖН-550 производства Луганского аккумуляторного завода. При этом обеспечивался удобный доступ к ним обслуживающего персонала и широкий проход из одной кабины в другую. Вторая кабина была больше первой примерно в два раза, и в ней размешалась часть дополнительного оборудования. Батареи обеспечивали пробег электровоза на участке протяженностью 40-50 км с прицепной нагрузкой 20-30 тс. Электровозы проработали вплоть до 1972 года, после чего были заменены новыми электровозами, созданными на базе вагонов типа «Д». Разукомплектованный кузов с тележками электровоза ЭД-01 используется в настоящее время как складское помещение в электродепо «Автово».

5 и 6. №150 и 160 были переданы 21 марта 1966года.

В настоящее время вагон №156 в Петербурге сохранён и подлежит восстановлению.

Вагон № 163 был передан в Тбилиси в 1966 году и используется там до сих пор в качестве путеизмерителя. Приписан к депо Надзаладеви.

Влияние на развитие отечественного метрополитена.

Этот тип вагона дал мощный толчок развитию метровагоностроения в СССР. Многие технические решения и разработки, примененные на них, были использованы при постройке настоящих «советских» вагонов метро. Найти любую достоверную информацию по этим вагонам в советской литературе было практически невозможно, и порой дело доходило до абсурда, когда абсолютно все данные о них тщательно скрывали. Да и о чём говорить, когда их переделку после поступления из Германии стыдливо называли «восстановлением» (если вообще писали об этом)…

Старожилы говорят, что за 2-3 года в СССР вагон приходил в негодность — а до этого как часы работал 15 лет в Германии. По словам одного из машинистов: «Несмотря на то, что хоть и немецкие вагоны были в основном старыми, по комфорту во время езды, их нельзя было сравнить даже с современными, уже не говоря об управлении. Сидишь в кабине машиниста, ведёшь поезд и отдыхаешь.». О внутренней отделке он сказал:»Такое впечатление, что ты вошёл во дворец или личный вагон самого вождя».

Судьба вагонов, оставшихся в Германии.

Часть вагонов типа «С», которая не была конфискована еще довольно долго работала в Берлине. С 27 ноября 1957 года все вагоны типа «С» получили новые эксплуатационные номера с 1302 по 1396 (только четные). Номера 1302-1388 получили вагоны по проекту №10, 1390 и 1392 — вагоны по проекту №11, 1394 и 1396 моторные вагоны по проекту №7 с кузовами из алюминия. Проработали они вплоть до весны 1975 года. После раздела на ГДР и ФРГ они попали в Западный Берлин. А дорабатывали – на 8-й линии, что проходила транзитом через Берлин Восточный: там более старое электрооборудование не позволяло заменить их вагонами нового поколения.

К 100-летнему юбилею Берлинского метро, отмечавшемуся в 2002 году, был создан самостоятельный Музей истории метрополитена, разместившийся в депо Грюневальд, и пло¬щадка подвижного состава в депо Friedrichsfelde, где среди прочих представле¬ны отреставрированные вагоны типа «С-2», №1316 и №1338, с их первоначальными но¬мерами 563 и 588 и окраской в красный и традиционный желтый цвета соответственно.

Ссылки

Литература

- Пузанов П.Д. Вагоны Метро типа «В». — Москва: Железнодрожное Дело, 2004. — 50 с. — 1000 экз. — ISBN 5-93574-019-2

Вагоны метрополитенов производства СССР, России и Украины | |

|---|---|

| ОАО «Метровагонмаш» (бывш. Мытищинский машиностроительный завод) | А, Ам • Б, Бм • Г • М5, УМ5 • Д • Е (81-703) и модификации Еи, Ер • Ем, Ема, Емх (81-704, 81-705, 81-706) • Еж, Еж1 (81-707, 81-708) и модификации Еж2, Еж4, Еж6 • Ев, Ев3 • Ечс (81-709) • Еж3, Еж6 (81-710, 81-712) • Л (81-711) • И (81-715, 81-716 / 81-715.2, 81-716.2 / .3) • 81-717, 81-714 и модификации: 81-717.1, 81-714.1 / .2 / .2М / .3 / .4 / .5 / .5М / .5А / .5Б / .6 / .6К / 81-714.5П • 81-718, 81-719 • 81-720, 81-721 «Яуза» и модификации: 81-720А, 81-721А / 81-720.1, 81-721.1 • 81-740, 81-741 «Русич» и модификации: 81-740A, 81-741A / 81-740.1, 81-741.1 / .2 /.2Б / .4 / .4К • 81-760, 81-761 «Ока» |

| ЗАО «Вагонмаш» (бывш. Ленинградский вагоностроительный завод им. И. Е. Егорова) | Ем, Ема, Емх (81-704, 81-705, 81-706) / Ем501, Ема502, Емх503 (81-501, 81-502, 81-503) и модификации Ем501М, Ема502М (81-501М, 81-502М) • Ем508, Ем509, Ем508Т (81-508, 81-508Т, 81-509) • 81-717, 81-714 и модификации: 81-717.5, 81-714.5 • 81-540 и 81-541 и модификации: 81-540.1, 81-541.1 / .2 / .2К / .2Н / .5 / .7 / .8 / .9 / 81-541Б • ЭС-720, ЭС-719 • 81-720.1, 81-721.1 •81-550, 81-551, 81-552 • 81-561 «Ритор» • 81-572, 81-573 и модификации • 81-572.1, 81-573.1 / .2 • 81-553.1, 81-554.1, 81-555.1 «Славутич» • 81-553.3, 81-554.3, 81-555.3 «Казань» • 81-556, 81-557, 81-558 «НеВа» • Контактно-аккумуляторные электровозы 81-580, 81-580.1 ВЭКА, 81-581, 81-582 |

| ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» | 81-717.5, 81-714.5 и модификации: 81-717.5М, 81-714.5М / .5Н / .5П • 81-780, 81-781 «Ладога» |

| ОАО «Тверской вагоностроительный завод» (бывш. Калининский вагоностроительный завод) | 81-760, 81-761 «Ока» |

| Использовавшиеся в СССР вагоны производства Германии | В1, В2, В3, В4 |

| ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» | 81-7021, 81-7022 • 81-7036, 81-7037 |

dic.academic.ru

Вагон метро типа Е — Традиция

Вагон метро типа Е — один из видов вагонов метрополитена. Вагоны были разработаны в 1962 году и серийно выпускались в 1963—1969 годах Мытищинским машиностроительным заводом (ММЗ, теперь — ОАО «Метровагонмаш»). Электровагоны типа Е являются самыми старыми из ныне эксплуатирующихся с пассажирами в России и СНГ вагонов метро. Вагоны были созданы на базе более старых вагонов метро типов Г и Д. От вагонов метро предыдущих типов, Е отличаются более высокой конструкционной скоростью, а также наличием полос гофрирования. Дизайн салона также претерпел некоторые изменения.

- Завод:Мытищинский машиностроительный завод

- Заводское обозначение: 81-703

- Выпускались: 1959 (опытный), 1963—1969 гг.

- В эксплуатации: 1960 (опытный), С 1963

- Тара: 31,7 т

- Длина: 19166 мм

- Ширина: 2700 мм

- Высота: 3665 мм

- Скорость: 90 км/ч

- Ускорение: 1,1 м/с²

- Замедление: 1,2 м/с²

- Тип тормоза: электродинамический(реостатный), пневматический

- Мощность: 4х68 кВт

- Диаметр колес: 780 мм

- Вместимость: 264 чел.

- Используется в метрополитенах городов: Санкт-Петербург, Киев, Тбилиси

- Использовался ранее: Москва, Баку

Создание проекта вагона Е и выпуск опытных вагонов[править]

В 1956 году Мытищинский машиностроительный завод приступил к разработке нового типа вагона, получившего обозначение Е (впоследствии модификации присвоен индекс 81-703).

К концу 1959 года были изготовлены два первых опытных вагона типа Е, получившие № 3001-3002. В декабре 1959 года новые вагоны отправили в московское депо «Сокол» для прохождения испытаний. Они начались в феврале 1960 года и проходили на участке «Белорусская» — «Сокол» Горьковско-Замоскворецкой линии Московского метрополитена. По данным, поступавшим на Мытищинский завод из Москвы, в чертежи новых вагонов вносились изменения и выявлялись отдельные узлы, требующие заводской доработки при выпуске второй партии опытных вагонов.

Изготовление еще пяти опытных вагонов для Москвы завершилось в Мытищах к концу 1960 года. Вагоны второй опытной партии получили № 3003-3007. Наиболее заметным внешним отличием от опытных вагонов первой партии стало появление на кузове двух продольных полос гофрирования выше центральной декоративной полосы (у вагонов № 3001-3002 кузов был гладкий, как у вагонов Д). Гофрирование выполнялось в целях увеличения прочности кузова, облегченного по сравнению с кузовом вагона Д. Также на вагонах 1960 года выпуска была изменена форма резинового уплотнителя на раздвижных дверях, а кузов приобрел более обтекаемую форму.

По прибытии новых вагонов в депо «Сокол» был сформирован семивагонный состав (с головными вагонами № 3001 и 3007), эксплуатационные испытания которого были назначены на 1961 год. 22 февраля 1961 года опытный состав типа Е совершил свою первую поездку с пассажирами по Горьковско-Замоскворецкой линии. За время испытаний, которые продолжались до конца 1962 года, выявилось большое число недостатков новых вагонов. Несмотря на это, в мае 1963 года было решено пустить вагоны типа Е в серийное производство.

Выпуск серийных вагонов типа Е[править]

Выпуск новых вагонов требовал большой подготовки производства. На Мытищинском машиностроительном заводе были увеличены площади цеха № 17, организованы поточные линии сборки и сварки тележек вагона, боковин кузова, механизирован ряд производственных процессов. Производственные мощности завода были ориентированы на высокие объемы выпуска: до 130 вагонов в год. В июне 1963 года Мытищинский завод приступил к сборке первых серийных вагонов типа Е.

Серийные вагоны типа Е внешне несколько отличались от опытных вагонов. Во-первых, кузова всех серийных вагонов (№ 3008 и далее) имели декоративную полосу вдоль крыши (на опытных вагонах её не было). Второе различие заключалось в конструкции окон. Если у опытных вагонов окна были разделены вертикальной перемычкой на две половины и открывались путем сдвига вниз, то у серийных вагонов верхняя часть окон распахивалась внутрь салона. В-третьих, кузова серийных вагонов по сравнению с опытными были более обтекаемыми.

В 1963 году из 120 вагонов, поставленных столичному метрополитену, 70 были новыми вагонами типа Е (№ 3008-3077).

На 1964 год план производства вагонов увеличился до 145 штук. Это, в частности, было связано с тем, что подходило к завершению строительство метрополитенов в Баку и Тбилиси. Летом 1964 года 11 вагонов типа Е были отправлены в Ленинградский метрополитен (№ 3078-3088), а в конце 1964 года свои первые вагоны типа Е получило киевское депо «Дарница» (№ 3193-3199, 3201-3203). Впоследствии начались регулярные поставки вагонов Е в Ленинградский и Киевский метрополитены.

Как выяснилось вскоре после начала эксплуатации вагонов типа Е, принятое решение о начале серийного производства оказалось преждевременным. Стали выявляться многочисленные конструктивные недостатки новых вагонов. До 1965 года все вагоны Е для Московского метрополитена поступали в депо «Сокол», однако из-за многочисленных отказов на линии они работали мало. Выяснилось, что были запущены не отработанные до конца вагоны, и что первый опытный состав из вагонов Е не был достаточно опробован в реальной эксплуатации. Особенно много недостатков выявилось в конструкции вагонных тележек.

По состоянию на 1 января 1965 года на инвентарном парке Московского Метрополитена числилось 172 вагона типа Е (№ 3001-3077, 3089-3109, 3115-3184, 3200, 3204-3206), из них четыре вагона в тот момент проходили модернизацию в депо «Красная Пресня» (№ 3025-3027, 3029). К концу 1965 года Горьковско-Замоскворецкая линия стала полностью обслуживаться только вагонами серии Е, но поставки новых вагонов продолжались. В течение 1965-66 годов в московских депо «Сокол» и «Красная Пресня» накапливались вагоны Е, предназначавшиеся для работы на строящемся Ждановском радиусе. В декабре 1966 года введенное в эксплуатацию депо «Ждановское» было полностью укомплектовано новыми семивагонными составами типа Е, а образовавшийся в «Соколе» излишек накопленных вагонов ознаменовался передачей в том же 1966 году вагонов № 3348-3350, 3353, 3355-3358 в ленинградское депо «Автово».

В конце 1965 года начались поставки вагонов для четвёртого советского метрополитена — Тбилисского. А в октябре 1967 года вступил в строй пятый в СССР Бакинский метрополитен. Мытищинские машиностроители дали бакинцам первые 29 вагонов и запчасти к ним.

В конце 1969 года выпуск вагонов типа Е завершился, и Мытищинский завод перешел на выпуск вагонов типа Еж с усиленной тележкой и новой внутренней отделкой слоистым пластиком.

Выпуск вагонов типа Е по годам:

| Год выпуска | Количество собранных вагонов типа Е | Номера вагонов |

|---|---|---|

| 1959 | 2 | 3001-3002 |

| 1960 | 5 | 3003-3007 |

| 1963 | 70 | 3008-3077 |

| 1964 | 129 | 3078-3206 |

| 1965 | 140 | 3207-3294, 3296-3347 |

| 1966 | 151 | 3348-3497 |

| 1967 | 96 | 3498-3598 |

| 1968 | 131 | 3594-4724 |

| 1969 | 100 | 4725-4824 |

| Всего | 824 |

Всего за годы производства было изготовлено 824 вагона типа Е. Они получили номера 3001-3699 и 4700-4824. Разрыв в нумерации связан с тем, что в 1966 году на Мытищинском заводе параллельно с выпуском вагонов Е была организована сборка вагонов серии Ем для Ленинградского метрополитена, которым присваивались номера начиная с № 3701 (вагон № 3700 выпущен не был). Аналогичные вагоны предполагалось использовать и для Москвы, а производство вагонов типа Е должно было завершиться. Первоначально (в 1966 году) предполагалось, что существующего тогда резервного диапазона номеров 34**-3700 хватит для присвоения нумерации всем вагонам Е до момента снятия их с производства. Однако поставка вагонов Ем на поток затягивалась, и выпуск вагонов типа Е продолжился до 1969 года. В 1968 году был полностью исчерпан диапазон номеров 36**, и новым вагонам Е стали присваиватьномера начиная с 4700.

Описание вагонов и технические характеристики[править]

Вагоны типа Е значительно отличались от предшествующих типов по своим электроаппаратным, динамическим и ходовым свойствам и в целом соответствовали уровню вагоностроения того времени. Для обеспечения более высокой пропускной способности линий метрополитена на вагонах Е была увеличена конструкционная скорость, которая составила 90 км/ч (по сравнению с 75 км/ч у вагонов Д). Впервые были применены алюминиевые сплавы, из которых были изготовлены двери, каркасы и другие элементы кузова, а толщина стальной обшивки кузова снижена с 2 мм до 1,5 мм, благодаря чему масса тары снизилась с 36,2 до 31,5 т (первоначально предполагалось снизить тару до 30 т). Бесчелюстная тележка была выполнена с применением поводкового подвешивания и подрезиненной колесной пары, а вес самой тележки был снижен до 2,2 т. На вагонах Е устанавливалось по 4 тяговых электродвигателя ДК-108А (впоследствии ДК-108Г) мощностью 68 кВт. Для удобства пассажиров появилось новое вентиляционное устройство вагона с автоматической подачей воздуха, а ширина проемов раздвижных дверей была увеличена с 1128 до 1380 мм, что позволило сократить время стоянки на станциях.

В процессе выпуска вагонов Е их конструкция постоянно совершенствовалась. Из наиболее крупных изменений можно отметить следующие. На серийных вагонах (по сравнению с опытными) были доработаны пневматическое и электрооборудование. В 1964 году введена новая электрическая схема (с вагона № 3177 и далее, а также на вагонах № 3172-3175). Её отличие от прежней заключалось в уменьшении числа ступеней пуско-тормозных резисторов. С 1965 года на вагонах перестали устанавливать гидравлические амортизаторы, располагавшиеся между буксами и рамами тележек (эти амортизаторы впоследствии были снияты и с ранее выпущенных вагонов).

Наиболее существенное изменение конструкции вагонов Е произошло в 1966 году. Начиная с вагона № 3397 стали устанавливаться новые электродвигатели ДК-108Г и усиленные оси колесных пар (на вагонах № 3001-3396 были установлены двигатели ДК-108А). Толщина листов рамы тележки была увеличена с 8 до 10 мм. Начиная с этого времени (1966 год) при всех ремонтах ранее выпущенных вагонов Мытищинский завод стал заменять рамы тележек и колесные пары на усиленные. Остовы тяговых двигателей переделывались под усиленную ось непосредственно на метрополитенах. Масса вагона с новыми тележками увеличилась до 32 тонн.

В 1966-67 годах вновь претерпела изменения электрическая схема вагона. На всех вагонах Е, начиная с № 3460, стали применяться новые малогабаритные выключатели вспомогательных электрических цепей. Вагон № 3518 и все последующие (а также № 3504-3507, 3509, 3515) укомплектовывались усовершенствованными двигателями компрессора ДК-408В вместо ДК-408А. Помимо этого, вагоны № 4755-4824 (и некоторые из промежутка № 4719-4754) оборудовались компрессорами нового типа. Контроллер машиниста типа КВ-35А сменился более новой модификацией КВ-40А (с вагона № 3537 и далее, а также № 3032), новые реостатные контроллеры ставились на все вагоны, начиная с № 3511.

В августе-сентябре 1969 года на вагонах № 4815 и 4820 было установлено оборудование для системы автоматического регулирования скорости (АРС), которое в дальнейшем испытывалось на опытных вагонах Ечс. Для преодоления ограничений по напряжению на коллекторе тяговых двигателей ДК-108Г при торможении на высоких скоростях в аппаратуру и вагонную схему были внесены некоторые изменения.

Вагоны № 3111 и 3481 были изготовлены без гофров в местах перехода лобовин кузова к его боковым листам (в 1975 году так начнут делать при серийном изготовлении вагонов Еж3 с № 5781). У вагона № 3295 была улучшена отделка салона и кабины машиниста. Пять московских вагонов типа Е (№ 3361, 4757-4760) были задействованы в эксперименте по люминесцентному освещению пассажирского салона. На вагоне № 3361 люминесцентное освещение введено в 1966 году, на четырех остальных вагонах — в 1969 году.

В процессе эксплуатации вагонов типа Е и его модификаций был увеличен межремонтный пробег вагонов. Для среднего ремонта (СР, или КР-1), он был увеличен с 700 тыс. км до 1050 тыс. км, а для капитального ремонта (КР, или КР-2) — с 2800 тыс. км до 3150 тыс. км. При пробеге 700 тыс. км с момента выполнения заводского ремонта вагоны подвергаются текущему ремонту 2ТР-3 (ТР-3 второго объема), который отличается от текущего ремонта ТР-3 первого объема некоторыми дополнительными работами.

На нескольких вагонах Е была установлена система тиристорно-импульсного управления двигателями и оборудование для рекуперативного торможения. Эти вагоны получили обозначение Еи (см. статью «Опытные электровагоны типа Еи»). Изменения в конструкции рам тележек и опытные вагоны типа Ер

В 1964-65 годах в качестве эксперимента Мытищинский машиностроительный завод выпустил два вагона Е № 3200 и 3346, у которых в центральном рессорном подвешивании вместо пружин были применены пневморессоры. Одновременно вместо надбуксовых пружин и упругих поводков на этих вагонах были установлены слоеные резино-металлические рессоры.

В начале 1968 года под вагоны № 3605-3606, 3616-3620, 3624-3625 были подкачены тележки, спроектированные для вагонов серии Ем, на которых они никогда не использовались. За счет изменения числа витков цилиндрических пружин у этих тележек соотношение статического прогиба надбуксового и центрального подвешивания стало 50/50 вместо 30/70. На тележках были впервые применены малогабаритные крышки букс и штампованно-сварные кронштейны крепления поводков надбуксового подвешивания (вместо литых сварных). Такое же крепление поводков, но при сохранении обычного рессорного подвишивания, было применено в 1969 году на тележках последних вагонов Е № 4822-4824. Рамы этих тележек имели усиленный переход от поперечных балок к продольным, что вызвало изменение конструкции тормозной передачи. Вместо двух тормозных колодок на колесо на новых тележках было установлено по одной, изменились устройства их фиксации и регулировки. На вагонах с новыми тележками были применены тормозные цилиндры диаметром 5″ (на предыдущих вагонах Е — 6″), а также новые воздухораспределители.

В 1971 году под опытные вагоны № 3605-3606, 3616-3620, 3624-3625 вновь были подкачены новые тележки с усиленными рамами, идентичные тем, которые уже имелись на вагонах № 4822-4824.

В апреле того же года на вагонах № 3200 и 3346 в депо «Северное» Московского метрополитена было установлено пневмоподвешивание новой конструкции. Пневморессоры стали располагаться на продольных балках тележки, на пневморессоры опирался центральный брус. Для поддержания высоты кузова независимо от нагрузки были применены автоматические системы: на вагоне № 3200 пневматическая, на вагоне № 3346 электропневматическая. Вместо механического привода авторежима на обоих вагонах был применен пневматический, работавший в зависимости от давления в одной из пневморессор центрального подвешивания. Надбуксовое рессорное подвешивание при переоборудовании этих вагонов было сделано таким же, как и у остальных вагонов Е. Вагоны № 3200 и 3346 получили обозначение Ер и с июля 1973 года стали эксплуатироваться с пассажирами на Кировско-Фрунзенской (ныне — Сокольнической) линии Московского метрополитена. В конце 1970-х годов эти вагоны были переоборудованы в обычные серийные вагоны Е.

Ранее[править]

Вагоны Е поставлялись в метрополитены пяти городов Советского Союза: Москвы, Ленинграда, Киева, Тбилиси и Баку. На Московском метрополитене вагоны типа Е эксплуатировались на Кировско-Фрунзенской (сейчас — Сокольническая), Горьковско-Замоскворецкой (сейчас — Замоскворецкая), Арбатско-Покровской, Филёвской, Калужско-Рижской и Ждановской (Ждановско-Краснопресненской, сейчас — Таганско-Краснопресненской) линиях.

В середине 1970-х годов вагоны типа Е были заменены вагонами типов Еж-3 и Ем-508Т на Ждановско-Краснопресненской линии. Ждановские вагоны Е передавались на Калужско-Рижскую линию, в депо «Калужское», а впоследствии они стали основой парка нового депо «Свиблово».

С 1981 года на Горьковско-Замоскворецкую линию, в депо «Сокол», начали поступать вагоны новой серии 81-717/714, которым вагоны типов Е уступили место в период 1984—1988 гг. Наиболее новые вагоны Е уходили из «Сокола» и «Замоскворецкого» в депо «Калужское», а старые из диапазона № 300*-32** — в депо «Северное».

В 1989—1994 гг. модификации вагонов 81-717/714 постепенно заменили вагоны Е на Калужско-Рижской линии. Вагоны передавались на Кировско-Фрунзенскую и Филёвскую линии, а самые последние вагоны Е — на Арбатско-Покровскую линию. В это же время, в начале 1990-х годов, начался процесс постепенного изъятия из инвентаря вагонов типа Е с заменой их на более новые.

В 1996—2002 гг. проходило обновление вагонного парка Сокольнической линии, в ходе которого вагоны типа Е депо «Черкизово» и «Северное» заменялись вагонами типов 81-717.5М/714.5М. Вагоны типа Е передавались на Арбатско-Покровскую и Филёвскую линии, где, в свою очередь, заменяли вагоны типа Д. Часть наиболее старых вагонов Е (начинавших работать еще в «Соколе») была списана. Последние вагоны Е ушли с Сокольнической линии в марте 2002 года.

В июне 2005 года последние 16 вагонов типа Е, работавшие на Арбатско-Покровской линии (депо «Измайлово») были переданы в на Филёвскую линию (депо «Фили») в обмен на 16 вагонов серий Ем-508 и Ем-509. Последний поезд с вагоном Е № 4819 прошел по Арбатско-Покровской линии утром 24 июня 2005 года.

Современная эксплуатация[править]

В Ленинградском метрополитене вагоны Е эксплуатировались на Кировско-Выборгской (работают до настоящего времени) и Невско-Василеостровской (работали до 1969 года) линиях. Максимальным число вагонов Е, приписанных к ленинградским метродепо, было в 1966-69 годах: 115 вагонов (94 с завода и 21 из московского депо «Сокол»). После передачи в 1969 году 12 вагонов Е на Московский метрополитен в парке Ленинградского метрополитена осталось 63 вагона Е. В 1977 году все они были переоборудованы в промежуточные вагоны для работы в составах из вагонов серий Ема и Ем. Такие составы работали на Кировско-Выборгской линии, не имевших станций закрытого типа («горизонтальных лифтов»).

Сегодня 30 вагонов Е продолжают возить пассажиров по Кировско-Выборгской линии петербургского метро. Ресурс работы петербургских вагонов Е, среди которых сохранились вагоны выпуска начала 1964 года (№ 3082-3084, 3086-3087 и другие), уже истек, но в связи с недостаточным финансированием петербургского метрополитена процесс обновления парка ведется медленными темпами.

На балансе Киевского метрополитена по состоянию на начало 2006 года числится 72 вагона типа Е приписки депо «Дарница», почти все из них прошли модернизацию.

В Тбилисском депо «Надзаладеви» из 48 вагонов, поставленных Мытищинским заводом, к началу 2006 года в эксплуатации осталось только 4 вагона типа Е (№ 3323, 3587, 3589, 3590), три из которых закреплены в составах. Четвёртый вагон (№ 3323) в настоящий момент не работает.

В метрополитене Баку все 47 поступивших вагонов типа Е были списаны к началу 2000-х годов. До 2006 года сохранился только один вагон Е № 3524, входивший в состав первого поезда Бакинского метрополитена. Этот вагон был оставлен как музейный, но сейчас фактически является сараем.

Эпоха «классических» вагонов Е подходит к концу. Пассажирам они запомнились по мягким диванам, «полуторным» сиденьях в торцах и вертикальной перемычкой оконных рам. Вагоны Е были одними из последних, где отделка пассажирского салона и кабина обшивались линкрустом, который красили в желтый цвет (в кабинах — в белый, бежевый и синий цвета, а на Филёвской линии Московского метро в последние годы эксплуатации — в белый и зелёный). Сегодня в Москве остался только один пассажирский вагон типа Е с линкрустовой отделкой (№ 3605), работающий на Филёвской линии. В Санкт-Петербурге и, возможно, Тбилиси заводскую линкрустовую отделку сохранили все вагоны Е, а в Киеве таких вагонов осталось два или три.

В Санкт-Петербурге еще работает вагон Е № 3111, у которого на углах кузова нет полос гофрирования. Второй такой вагон (№ 3481, Москва) уже списан.

Чудом сохранился в Москве один головной вагон опытного состава, № 3007 (смотрел на «Сокол»). Он используется как раздевалка в депо «Варшавское». Другие вагоны опытного состава были порезаны на металлолом. До недавнего времени в депо «Фили» сохранялся также и кузов вагона № 3001 (смотрел на «Автозаводскую»), но он был разрезан в 2005 году.

Сегодня во всех метрополитенах бывшего СССР вагоны Е используются в составах только как промежуточные, а головными являются вагоны серий Ем или Еж. Последней линией, где вагоны Е ставились в голове состава, была Филёвская линия Московского метрополитена (до середины 2006 года).[1]

Экспортные модификации вагонов[править]

Вагоны метро Ев, Ев3[править]

Вагон метро Ев — модификация вагона Е для Будапештского метро(Венгрия).

В 1966 г. началось проектирование вагонов для Венгрии. В их конструкции необходимо было учесть специфические требования Будапештского метрополитена, в частности, изменение ширины колеи. Очень напряженно пришлось поработать конструкторам бюро тележек. Конструкторы старались устранить недостатки, выявленные на тележках вагонов типа Е. Первые 4 опытных вагона типа Ев («Е венгерский») были отправлены в Будапешт в 1967 г. Первая серийная партия вагонов Ев ушла в Венгрию в 1969-70 гг.

В апреле 1970 г. в день 25-летия освобождения Венгрии от фашистских захватчиков вошел в строй действующих метрополитен Будапешта. А в 1971 г. поступил повторный заказ из Венгерской Народной Республики — до конца марта 1972 г. необходимо было изготовить 36 вагонов. Уже в феврале с завода ушел первый состав из 11 вагонов Ев. Все они были приняты с хорошей оценкой, причем было отмечено, что качество их, по сравнению с первой партией вагонов, стало лучше.[2]

Позднее на базе вагонов Ечс для Пражского метрополитена была создана и «венгерская» модификация, она получила индекс — Ев3.

Вагоны метро Ечс[править]

Вагон метро Ечс — модификация вагона Еж3 для Пражского метро (Чехия). В декабре 1971 г. в Праге был подписан контракт на поставку Советским Союзом вагонов для метрополитена, строящегося в столице Чехословакии. Заказ — 50 вагонов — был выполнен своевременно. 5 октября 1973 г. на Мытищинском машиностроительном заводе состоялся митинг советско-чехословацкой дружбы и сотрудничества, посвященный началу поставки вагонов для Пражского метрополитена.

Вагоны выполнены по результатам новых разработок с учетом особенностей пражской трассы. На вагонах были установлены тяговые двигатели мощностью 72 кВт вместо 68 кВт, как на вагонах типа Е. Принципиальным изменениям подверглась электросхема вагона — в режиме торможения введено тиристорное регулирование возбуждения двигателя.

Это позволило осуществлять электродинамическое торможение при максимальной скорости (на вагонах предыдущих типов при скорости более 70 км/ч применялся пневмотормоз). Вагоны были оборудованы устройством системы автоматического регулирования скорости. На Пражском метрополитене вагоны хорошо проявили себя в эксплуатации, за что в марте 1976 г. правительство ЧССР вручило Мытищинскому заводу орден Труда. Именно благодаря плодотворному сотрудничеству с чехословацкими специалистами впервые в практике отечественного метровагоностроения в вагонах для Пражского метро было внедрено автоведение поездов.

В октябре 1973 г. на Мытищинском машиностроительном заводе был начат выпуск вагонов типа Ечс для Пражского метрополитена. Вагоны выполнены по результатам новых разработок с учетом особенностей пражской трассы. На вагонах были установлены тяговые двигатели мощностью 72 кВт вместо 68 кВт, как на вагонах типа Е.

Принципиальным изменениям подверглась электросхема вагона — в режиме торможения введено тиристорное регулирование возбуждения двигателя. Это позволило осуществлять электродинамическое торможение при максимальной скорости (на вагонах предыдущих типов при скорости более 70 км/ч применялся пневмотормоз). Вагоны были оборудованы устройством системы автоматического регулирования скорости.[2]

traditio.wiki

Вагон метро типа В Википедия

| Эта статья или раздел описывает ситуацию применительно лишь к одному региону, возможно, нарушая при этом правило о взвешенности изложения. Вы можете помочь Википедии, добавив информацию для других стран и регионов. |

В (нем. Baureihe C) — советское обозначение типа трофейных вагонов метрополитена, произведённых в Германии, полученных в качестве репарации и эксплуатировавшихся в СССР после Второй мировой войны.

Вывоз из Берлина

Московское метро работало и в войну. Но тогда город существовал «в сокращённом режиме»: москвичи были эвакуированы. И четырёхвагонные составы кое-как справлялись с движением, тем более, что сетовать на неудобства не приходилось. С Победой столичное население резко возросло.

В связи с увеличением протяжённости сети в 1943-44 гг. на 13,3 км и отсутствием поставок нового подвижного состава с Мытищинского машиностроительного завода на Московском метрополитене к 1945 году стала остро ощущаться нехватка вагонов, особенно усугубившаяся после массовой реэвакуации промышленных предприятий и жителей города. Взятие трофеев было делом естественным. Учитывая то, что в ближайшее время не представлялось возможным наладить свёрнутое производство на ММЗ, правительством было принято решение вывезти из Берлина часть вагонов метро, наиболее удовлетворявших по своим техническим характеристикам требованиям эксплуатации на московском метрополитене.

История постройки

Берлинское метро старше московского, оно прошло свой период развития и накопило несколько типов вагонов. Более новые вагоны, что строились с середины 1920-х годов, были на 40 сантиметров шире своих предшественников. Но и «широкий» вагон прошёл несколько стадий развития: первые вагоны образца 1924 года берлинцы окрестили «туннельной совой»: у них были овальные ветровые стекла, что выглядело довольно экзотично. Впрочем, «сову» на производстве быстро заменили более типичной моделью. Советские инженеры решили взять наиболее подходящие новые вагоны типа «С» постройки 1927-30 гг., длиной 18 м, шириной 2,62 м, высотой 3,6 м с массой тары от 29,5 до 35,5 т и в основной своей массе окрашенные в жёлтый цвет, а примерно треть красных, так обозначались вагоны для курящих. Они развивали максимальную конструктивную скорость 60 км/ч. При общем сходстве своих габаритов эти вагоны имели несколько модификаций, отличавшихся конструкциями кузова, тележек и электрооборудования.

Это было вызвано тем, что для выработки окончательной эксплуатационной концепции до начала серийного выпуска на заводе «Оренштейн-Коппель» в Берлине были изготовлены 7 опытных составов по трём проектам (4, 6, 7). Они отличались между собой формой крыши (фонарная, арочная и полуарочная). В каждом составе вагонов было два головных вагона и два промежуточных прицепных вагона. Всего было построено 27 таких вагонов, получивших обозначение «С-1», из них 14 были с кабиной машиниста, четырьмя двигателями по 110 кВт, а 13 — прицепными без кабин управления. В 1927 г. по проекту 4 были изготовлены первые моторные вагоны № 99-106, прицепные третьего класса № 250—253, предназначенные для некурящих и прицепные второго класса № 350—353 для курящих; по проекту 6 — моторные № 107—110 и прицепные № 264—267, которые были окрашены на две трети в красный цвет для обозначения смешанного вагона: для курящих и некурящих; в 1930 г. по проекту 7 были построены моторные № 111, 112 и прицепной № 268. Одной из особенностей вагонов серии «C-1» являлось наличие кнопки «мёртвого человека».

При серийном выпуске заводом «Вегманн и Ко» в Касселе, начатом в 1930 году, все вагоны выпускались моторными с кабиной управления и им присвоен тип «C-2». Всего было выпущено 114 таких вагонов (№ 545—658). Строились они по проекту 10 и имели только одну обмоторенную тележку с двумя двигателями SL-104n по 100 кВт.

В 1930 г. последовал выпуск ещё 30 моторных вагонов уже типа «C-3» по проекту 11 № 515—544 с четырьмя двигателями USL-421 по 70 кВт каждый.

Вагоны оборудовались автосцепками жёсткого типа Шарфенберга, позволявшими одновременно с механическим сцеплением вагонов производить соединение воздухопроводов и электрических цепей.

Электрическое и механическое оборудование для вагонов поставлялось заводами «АЕГ», «Сименс», «Кнорр» и др.

Внутренняя отделка вагонов типа «C» (стены, перегородки кабины, щековины диванов, рамы дверей и окон) представляла собой обшивку из светлых пород дерева, пол, покрытый коричневым линолеумом, и окрашенный белой краской потолок, широкие трёхстворчатые окна. Кроме того, имелось по одному откидному месту на задней торцевой двери. В средних и последних вагонах в сложенном положении стенка кабины закрывала только место машиниста, позволяя использовать освободившуюся часть кабины как площадку для стоящих пассажиров.

Операция по вывозу вагонов

На конец войны в Берлине имелось 168 таких вагонов (ещё три вагона были уничтожены при бомбёжках). Было решено вывезти 120 вагонов.

Операция по вывозу вагонов, несмотря на соглашение о сохранении объектов коммунального хозяйства, была начата летом 1945 года. 10 июня 1945 года в Германию в командировку направили группу специалистов-подвижников с целью окончательного решения всех вопросов репарации и оценки возможности эксплуатации вагонов типа «С» берлинского метрополитена в напряжённых условиях Московской подземки.

Для транспортировки 120 вагонов, приписанных к депо «Фридрихсфельде», располагавшемуся в советской зоне оккупации, была специально сооружена временная ветка между депо и близлежащей железнодорожной станцией.

Вывоз трофейных вагонов начался 30 октября 1945 года. Прямо по уличному асфальту проложили временный путь от метро до железной дороги. Сначала вагоны ехали за паровозами сплотками на своих колёсах по европейской колее. На литовской станции Радвилишкис была организована накопительно-перевалочная база метровагонов. На этой базе работники метрополитена вагоны ставили на открытые платформы и везли уже по советской колее до Москвы. Закончилась операция в мае 1946-го, после чего базу в Литве ликвидировали.

Среди вывезенных оказались 24 из 27 вагонов опытной партии «С-1», 69 из 114 типа «С-2» и 27 из 30 типа «С-3». Вагоны поступали в Москву на железнодорожных платформах и разгружались на площадке депо «Сокол». В вагоноремонтных мастерских (ныне ЗРЭПС) в 1946-47 гг. была произведена их модификация с большим объёмом работ по переоборудованию вагонов на широкую колею: повышение кузовов на 20 сантиметров, чтобы доставать до московских платформ, переклёпка рам тележек (оси меняли, потому что европейские короче, колёсные центры со спицами оставили «родные» немецкие, а бандажи на них напрессовывались уже советские, так как родные порядком поизносились), перемонтаж электрических схем, тяговых двигателей и мотор-компрессоров, переделка внутривагонного оборудования. Вагоны получили новые номера, согласно московской нумерации, и им было присвоено обозначение тип «В» (военный).

Переоборудование и переименование в Москве

Тележка вагона В4 № 156 Пульт машиниста вагона В4 № 156 Пассажирский салон вагона В4 № 156Освоение нового для Московского метрополитена типа подвижного состава проходило в очень тяжёлых условиях. Сказывалось отсутствие технической документации, в первую очередь, на электрооборудование. Все это приходилось составлять в процессе адаптации вагонов фактически заново.

Вагоны типа «В» подразделялись на несколько подсерий и, в основном, соответствующие немецким индексам от 1 до 3 за теми же разновидностями вагонов.

К вагонам типа «В-1», получившим номера от 1151 до 1162, были отнесены 12 прицепных бескабинных и 12 головных вагонов с кабинами управления № 151—162, с которых были сняты электродвигатели, то есть электровагоны типа «В-1» использовались только как прицепные. Их электрооборудование попортилось в воде, так как они побывали в затопленной части тоннеля во время штурма Берлина. Все они ранее относились к опытной партии «С-1».

В состав «В-2» с номерами от 170 до 238 входили 69 вагонов, ранее являвшиеся типом «С-2».

Оставшиеся 27 вагонов серии «С-3» с новыми номерами от 250 до 276 были отнесены к типу «В-3».