Почтовая лошадь, ее роль в истории и литературе

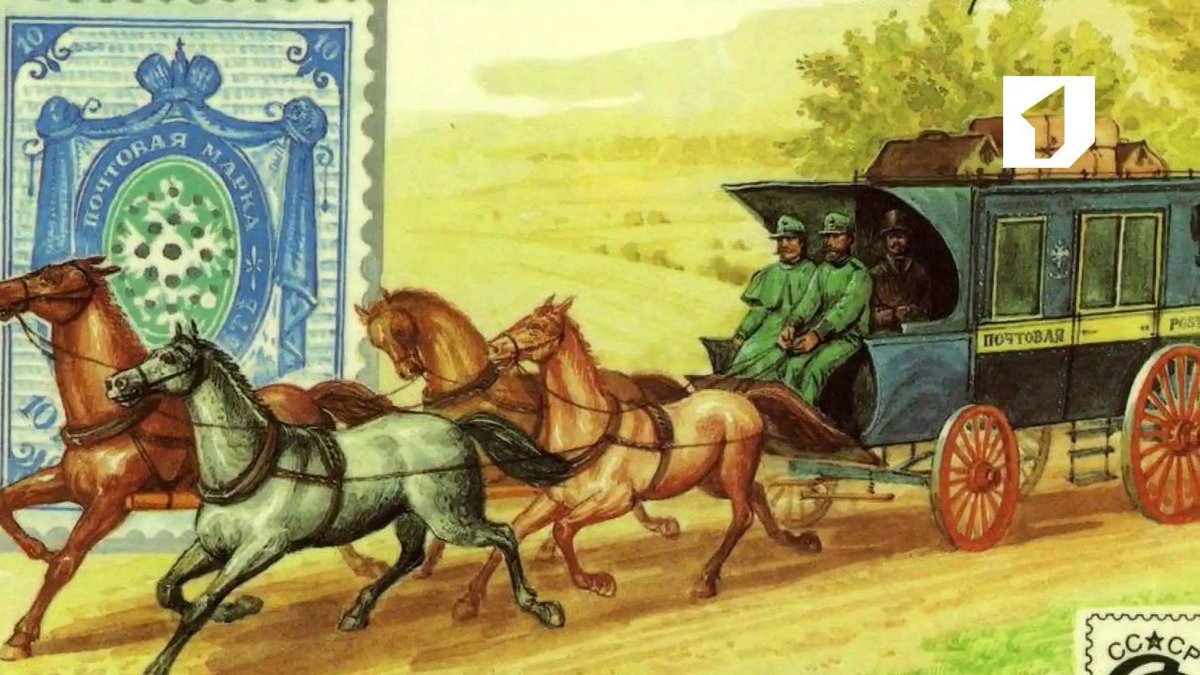

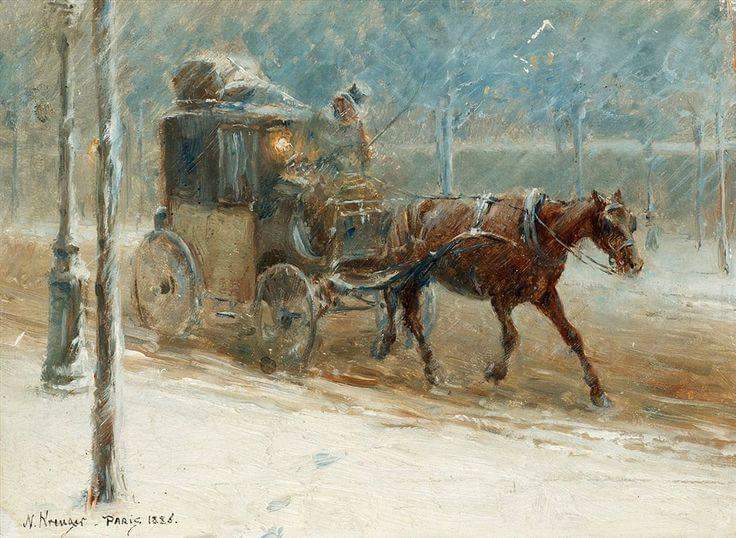

Еще каких-то 300 лет назад словом «почта» обозначали промежуточные станции, где казенный люд менял почтовых лошадей, иногда сильно уставших и загнанных. В ту пору не было никакого транспорта, кроме конного. Так кого возили почтовые лошади, и почему они так назывались?

В XVII веке путешествие по просторам России было событием не только серьезным, но и значимым. Для передвижения использовались сначала собственные лошади. Но они не могли преодолевать большие расстояния, уставали и нуждались в смене. На помощь путешественникам пришли лошади казенные. Они стали именоваться почтовыми, а дорога — почтовым трактом.

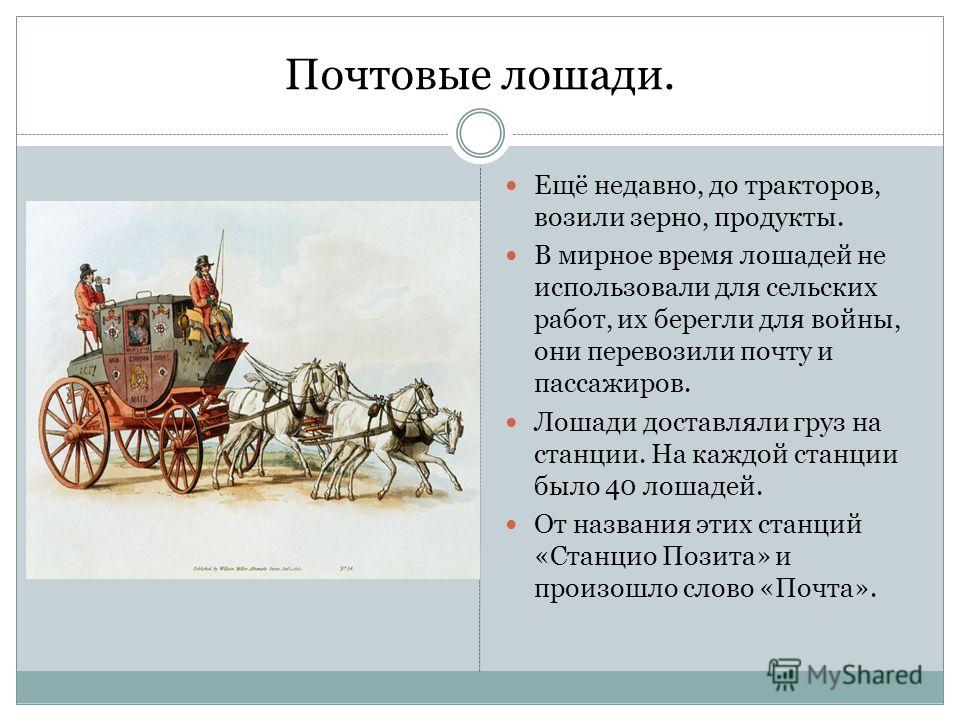

Почтовая лошадь и развитие отрасли

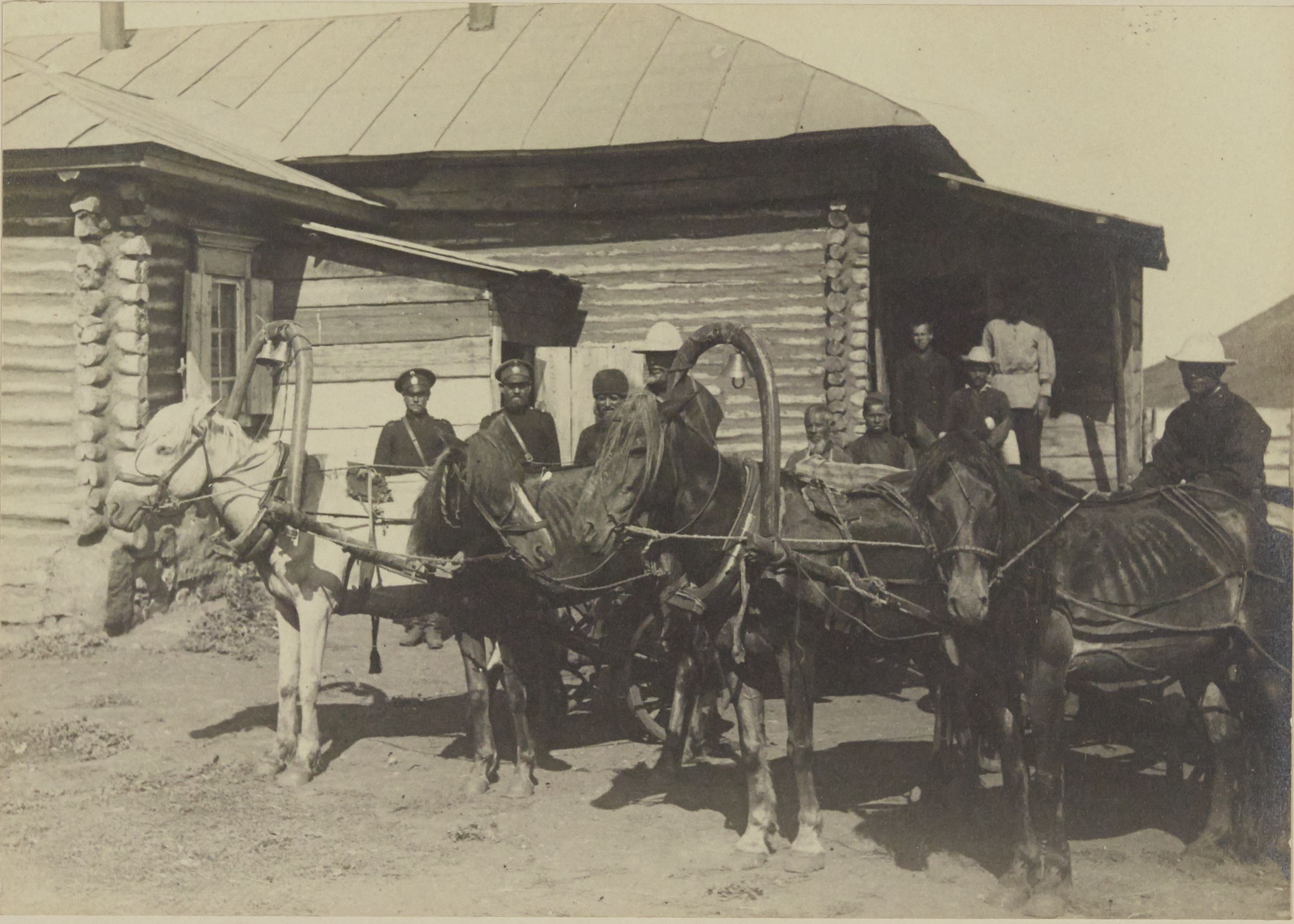

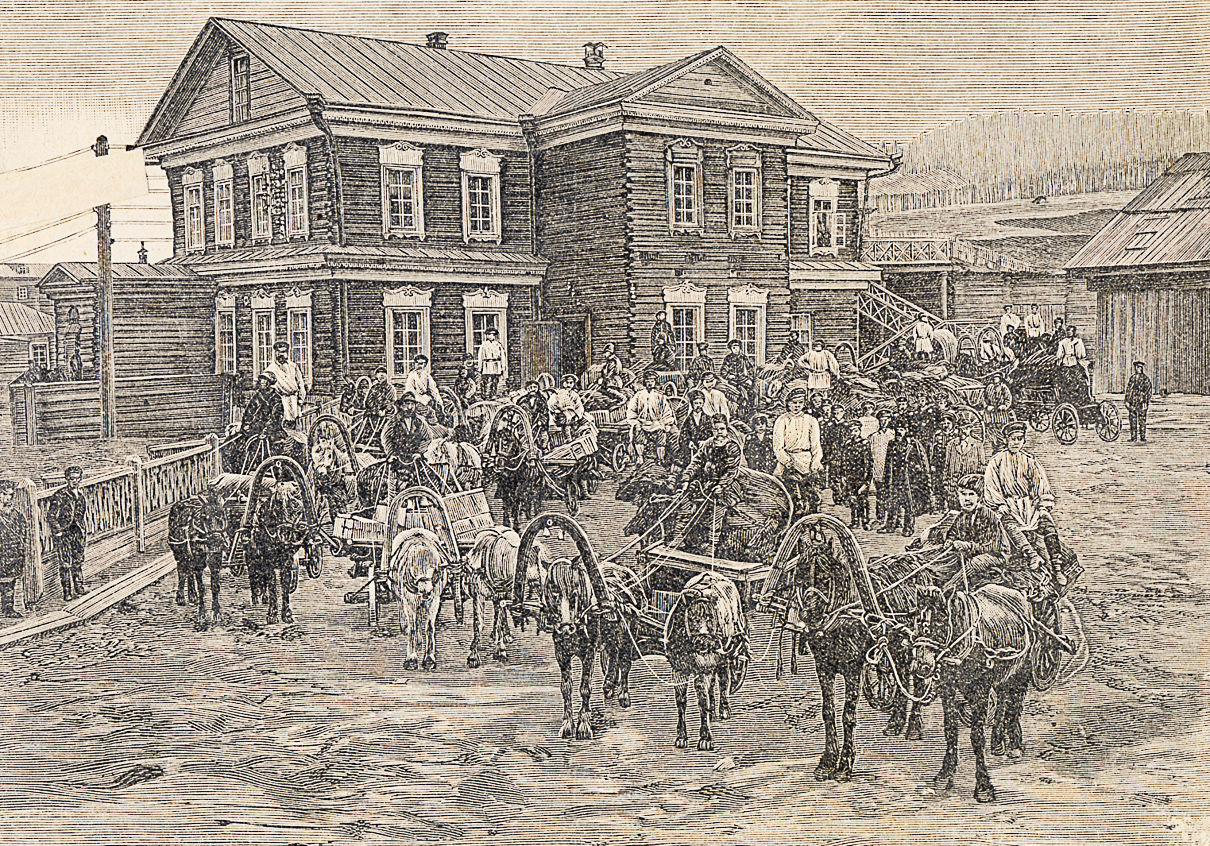

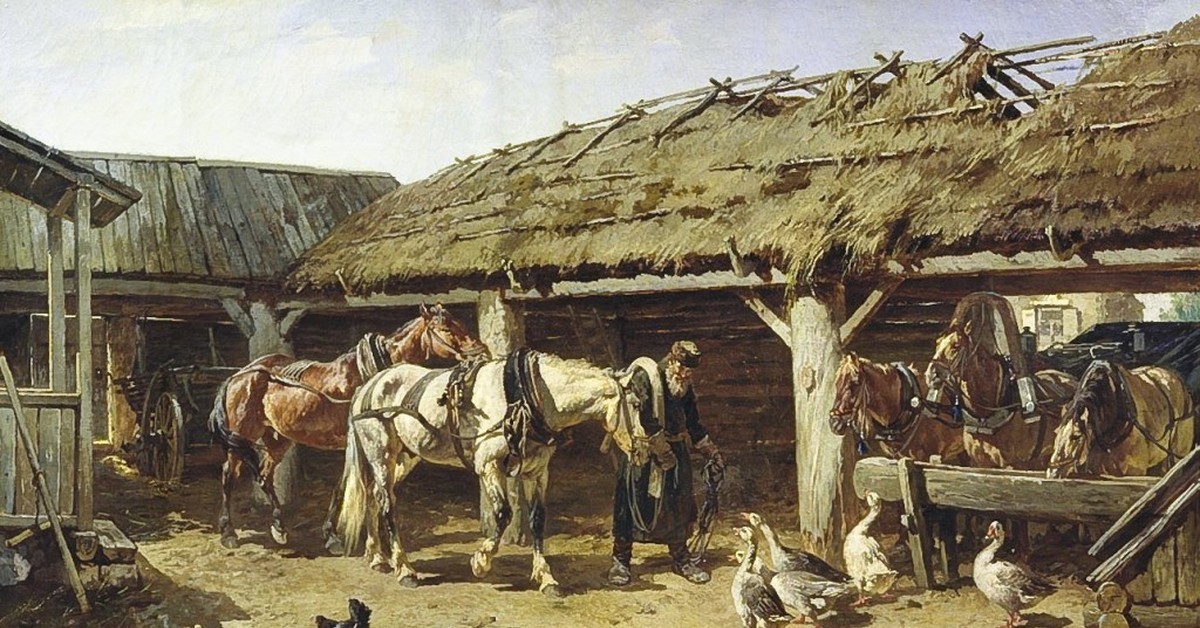

Место, где менялись лошади, сначала назывались ямом или постоялым двором, а уж потом почтовой станцией. У каждой станции был свой смотритель, который проверял документы и давал разрешение на смену лошадей. Гужевой транспорт в основном перевозил почтовую корреспонденцию и тех, кто должен был доставить эти письма собственноручно.

Ездили с почтарями и нарочные, фельдегери, да и просто путешественники по любой другой надобности. В конце XVII века государственным императорским указом было увеличено количество почтовых станций и лошадей, появилось расписание. То есть о времени прибытия почтовой лошади и экипажа было известно заранее и к его отправке далее уже все было готово.

Появление гостиниц и вольные служащие

К концу XVIII века в почтовых дворах первого и второго разряда начали появляться гостиницы, а несколько губерний даже освободили от почтового налога. В это же время вышел указ, которым было разрешено использовать почтовую лошадь вольным людям. Они могли собирать погонные деньги и пользоваться ими в своих целях. Их заработок был весьма приличным. Жалование же почтовых казенных извозчиков, наоборот, было скудным.

Названная услуга пользовалась большим спросом, особенно у государевых людей. А казна получала с увеличения количества станций и экипажей немалую прибыль. Почтовых трактов тоже становилось больше, они строились не только в сторону города Пскова, но и на Восток. Весточку как от государя, так и от простых людей ждали везде.

Весточку как от государя, так и от простых людей ждали везде.

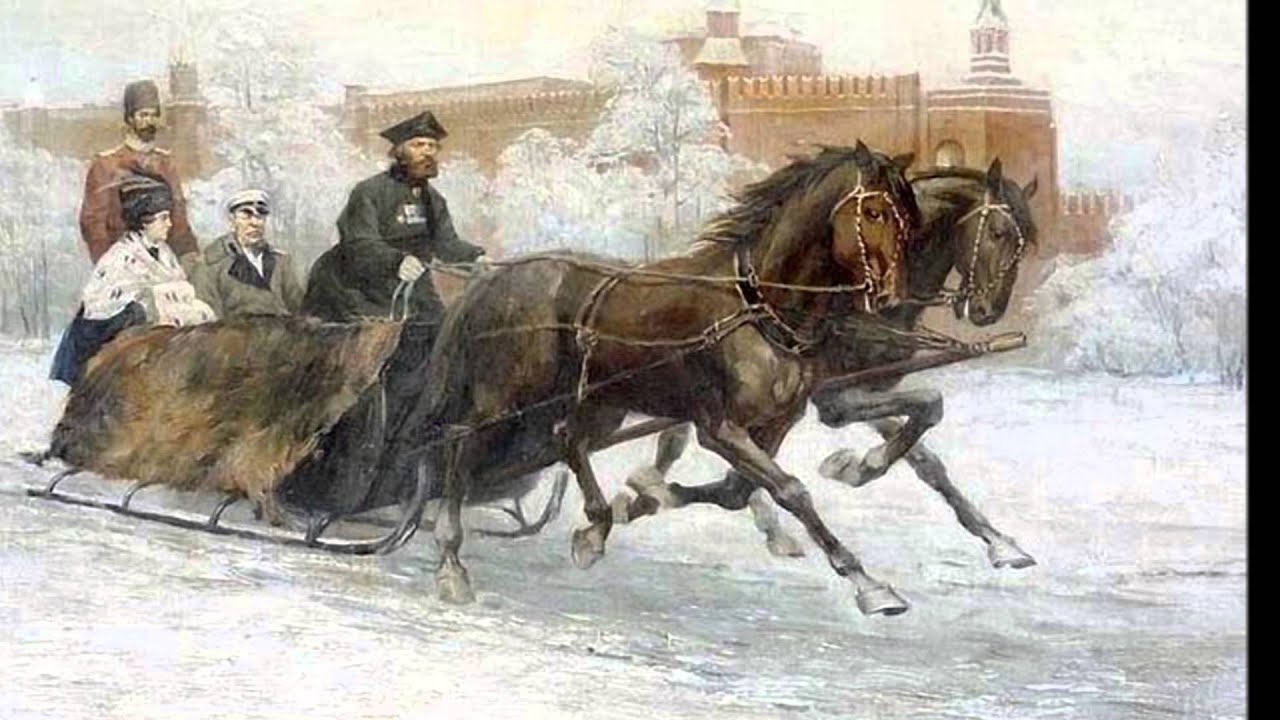

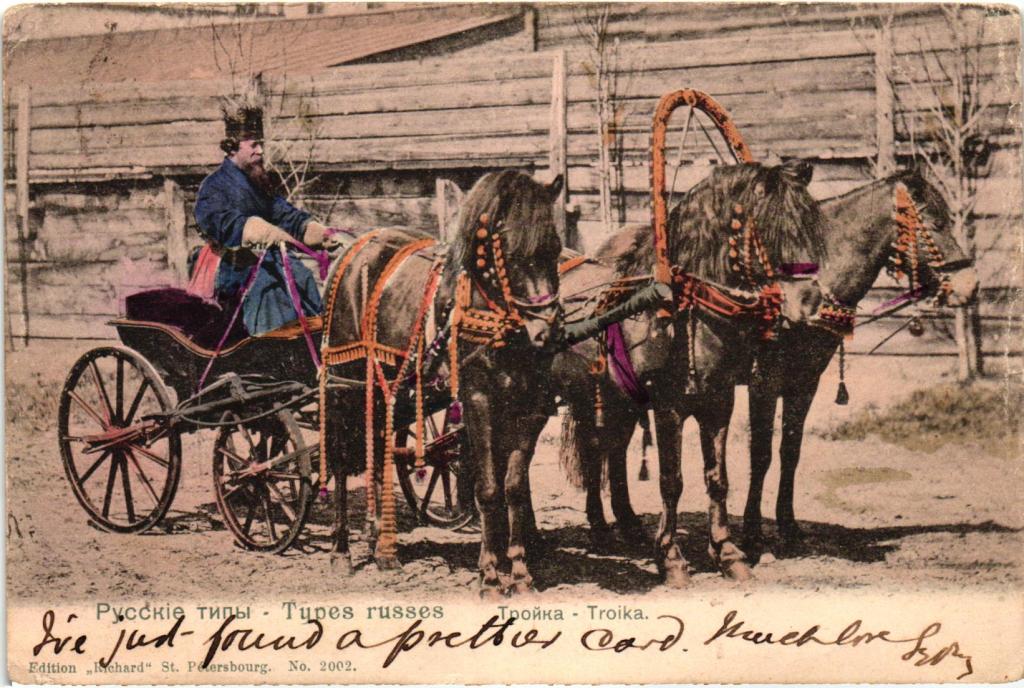

Лошадиные тройки и колокольчик

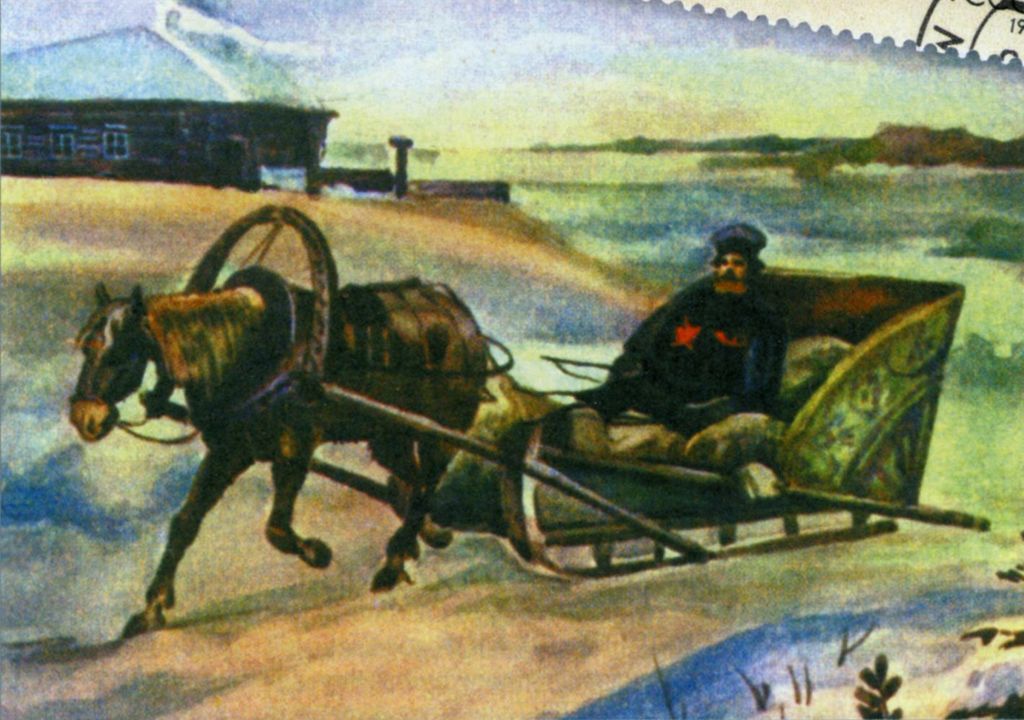

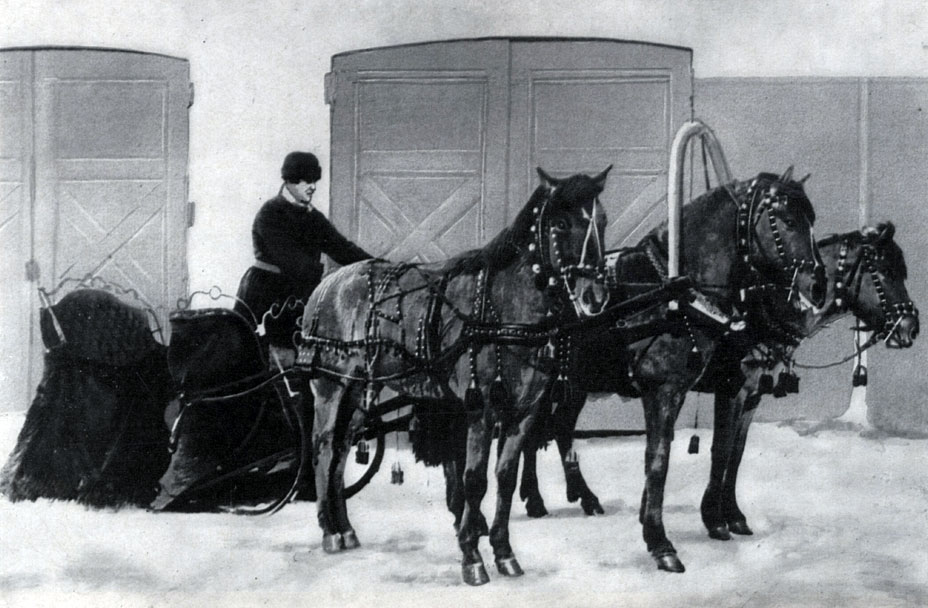

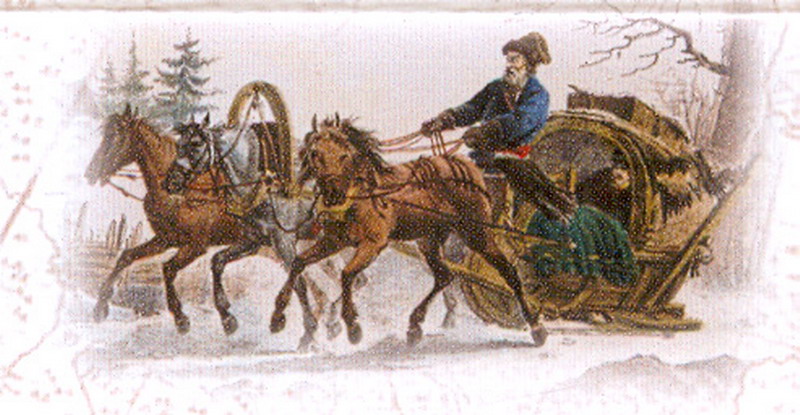

В это же время вместо одной впряженной в экипаж почтовой лошади стали появляться тройки, а их количество стало увеличиваться пропорционально росту сибирских трактов. Холод, стужа, большие безлюдные расстояния, а в основном, непролазное бездорожье требовали большей выносливости и сил. Почтарей даже обязали вешать на среднюю дугу упряжи колокольчик и не зря.

Он извещал о прибытии экипажа на почтовую станцию, да и предупреждал встречные почтовые повозки, дабы избежать столкновения. Именно колокольчику обязаны своим появлением в литературе почтовые лошади. Многие авторы в своих произведениях упоминали почтовую тройку и тот веселый, безмятежный звон, с которым она мчалась, доставляя пассажиров и письма.

Эстафета почтарей

Почтовый тракт размечали верстами, а счет их велся от главного почтового двора — Почтамта. Версты обозначали столбами. На каждом из них был обозначен остаток расстояния до города и уже пройденный путь. Но так уж устроена лошадь — она устает, хочет есть, пить и отдохнуть. Именно по этой причине вся почтовая служба того времени работала по принципу эстафеты.

Но так уж устроена лошадь — она устает, хочет есть, пить и отдохнуть. Именно по этой причине вся почтовая служба того времени работала по принципу эстафеты.

Проехав путь до определенной станции, экипаж возвращался домой, передав почтовые отправления следующему. Для удобства, в экипаже чаще всего менялись именно лошади. Это позволяло не перекидывать груз с места на место и не терять времени. Ехать на «перекладных» означало, что груз или багаж переносили с одного экипажа на другой, а лошадей при этом не меняли. В таком случае времени на почтовой станции терялось много.

Русские ямщики в литературе

Для русских почтарей время было особенно дорого. Они имели обыкновение ездить с достаточно высокой скоростью, чем обычно очень пугали иноземцев. Многие русские произведения, упоминающие почтовых лошадей, описывали ту удаль молодецкую, которая была присуща русским извозчикам. Так, высокую скорость почтового экипажа описал и А.С. Пушкин в своем «Евгении Онегине». В седьмой главе произведения он сравнил быструю езду русских ямщиков с возницей бога Ахиллы. Посвятил он этой теме и повесть «Станционный смотритель».

Посвятил он этой теме и повесть «Станционный смотритель».

Сам Пушкин частенько пользовался услугами почтарей, любил их и поминал добрым словом. Кроме него, многие писатели и поэты описывали быт и службу ямщиков (Вяземский П. А. «Станция», Чехов А. П. «Почта»), насколько трудной и опасной она была. Кстати, были и чужеземцы, которые писали отдельные главы или даже целые произведения литературы, упоминающие почтовых лошадей и русских почтарей.

Развитие почтовой службы

Год от года почтовая служба совершенствовалась, и государями вносились изменения в ее работу. Так, каждый путешественник в дорогу получал специальный документ, без которого выехать за черту города было проблематично.

Подорожная — так называлась эта бумага. Она удостоверяла личность путешественника, цель поездки. Документы подлежали обязательной проверке на почтовых станциях и караульными службами. Без подорожной бумаги было невозможно получить почтовый экипаж. Сколько лошадей будет выдано, указывалось там же и их количество зависело от чина и звания пассажира. У того же Пушкина после учебы в лицее было право на экипаж в три лошадиные силы, а генеральские чины уже могли рассчитывать на пятнадцать, а то и на все двадцать.

У того же Пушкина после учебы в лицее было право на экипаж в три лошадиные силы, а генеральские чины уже могли рассчитывать на пятнадцать, а то и на все двадцать.

Путешествие на лошадях было излюбленным занятием писателей и поэтов. Дороги и связанные с ними впечатления встречаются в произведениях Карамзина, Лермонтова, Гоголя. Грусть расставания и радость встречи отмечают в своих произведениях русские поэты XVIII-XIX вв. Такие эмоции почти всегда связаны с почтовыми экипажами, с колокольчиками и ямщиками.

Гораздо больше, чем тракт – Деньги – Коммерсантъ

674 версты (719 км) дороги между Москвой и Санкт-Петербургом были главным хайвеем России. На этом тракте осваивались технологии шоссейных мостов, способы организации скоростного движения. Здесь же запустили дилижанс, это был первый опыт междугородного общественного транспорта. Дорога имела свои мифы и раскрученные бренды. Путешественники, по словам Льва Толстого, «верили в Пожарские котлеты, в валдайские колокольчики и бублики». Вся эта жизнь прекратилась после того, как в 1851 году две столицы соединила железная дорога.

Вся эта жизнь прекратилась после того, как в 1851 году две столицы соединила железная дорога.

АЛЕКСАНДР КРАВЕЦКИЙ

Жизнь на два города

После того как Петр I основал Санкт-Петербург, у жителей старой и новой столицы началась жизнь на два города. Две столицы дополняли друг друга.

В Петербурге было сподручно делать карьеру и следовать веяньям моды, а в удаленной от царского двора Москве было куда больше свободы. Москва не спешила перенимать петербургские нравы и гордилась если не оппозиционностью, то некоторым фрондерством. Многим этот стиль жизни был близок. У большинства жителей новой столицы в Москве были родственники.

К тому же помещики, чьи владения находились в южных губерниях, не могли, отправившись туда, миновать Москву. Да и не стремились. Если Москва была ближе к деревне, чем Петербург, в Первопрестольной оставляли человека, который заведовал хозяйством в имении.

Многие жители Северной столицы сохраняли в Москве родовые дома, а то и строили новые, куда можно было перебраться после ухода со службы.

Жизнь в Москве была существенно дешевле, чем в Петербурге, и не менее веселой. Зимой сюда съезжались дворяне со всей России, из Петербурга приезжали молодые гвардейцы, и начинался сплошной праздник. «В зале Благородного собрания,— писал Александр Пушкин,— два раза в неделю было до пяти тысяч народу. Тут молодые люди знакомились между собою; улаживались свадьбы. Москва славилась невестами, как Вязьма пряниками».

«Двадцать медных копеек избавили миролюбивого человека от следствия…»

«Окно в Европу», которым была новая столица, требовалось связать с остальной страной. Правительственную трассу начали строить сразу же после закладки города. Согласно царскому указу, следовало на равном расстоянии друг от друга построить ямы, то есть почтовые станции, где курьеров, отправившихся в путь по казенной надобности, ждали бы свежие лошади.

Трассу пытались декорировать на европейский манер. Почтальонов, перевозивших корреспонденцию из города в город, одели в «немецкое» платье с блестящими медными пуговицами, на грудь повесили бляху с орлом. Ямщики же были обязаны извещать о своем прибытии и отправлении звуками рожка, причем для обучения игре на иноземном инструменте выписали специальных немецких учителей. Также рожком ямщик должен был подавать сигналы встречным экипажам, предотвращая столкновение.

Но из этой затеи ничего не вышло. Ямщики не любили рожков и предпочитали обходиться криком и свистом. Их пытались наказывать, какого-то свистуна даже били батогами, но заставить пользоваться рожками так и не смогли.

Полковник Вебер, находившийся на русской службе, вспоминал, что какой-то ямщик предпочел покончить с собой — выпил кислоту, лишь бы не подносить к губам немецкую загогулину.

Тракт между Москвой и Новгородом был вполне проходимым (сейчас трасса М10 не идет через Новгород), а вот дальнейший маршрут до новой столицы можно было назвать дорогой, лишь обладая определенной фантазией. В теплое время года проехать там можно было только верхом, поскольку телеги застревали в грязи и в болотах. Но постепенно на болотах появились гати, на реках — мосты или паромы, дорожное полотно начали укреплять, и движение более или менее наладилось.

В теплое время года проехать там можно было только верхом, поскольку телеги застревали в грязи и в болотах. Но постепенно на болотах появились гати, на реках — мосты или паромы, дорожное полотно начали укреплять, и движение более или менее наладилось.

Сущие мученики 14-го класса

Организационно дальняя поездка выглядела следующим образом. Человек, которому по государственной надобности предстояло ехать из одного города в другой, получал подорожную, специальный документ, дающий право менять лошадей на почтовых станциях. В подорожную записывались маршрут, чин и звание путешественника. На станциях подорожные регистрировались, а затем усталых лошадей выпрягали и запрягали свежих.

В создаваемом Петром I иерархическом государстве конная тяга имела свою «Табель о рангах». Ямские лошади возили людей, которым, с точки зрения государства, спешить было некуда. Эти лошади двигались сравнительно медленно, поскольку их меняли только на каждой третьей или четвертой станции — пробежать такое расстояние быстро было невозможно.

Количество лошадей, которых человек мог получить на станции, соответствовало его чину. Особы 1-го класса имели право на 20 лошадей, 2-го — на 15, 3-го — на 12, и лишь на двух лошадей мог рассчитывать чиновник 13-го класса. Быстрая езда была знаком социального престижа. Это было новым явлением: в допетровской России знатные господа ездили медленно, степенно, а не носились как угорелые.

На почтовых станциях первыми получали лошадей фельдъегеря и курьеры, следующие по казенной надобности. Для них там содержались специальные курьерские лошади. Если же таковых не оказывалось, курьер забирал тех, что были в наличии, и остальным гостям станции оставалось лишь смиренно ждать милости от станционного смотрителя (почтового комиссара).

Несложно догадаться, что смотрители часто ссылались на забравшего лошадей курьера и задерживали путешественников, ожидая взятки. Небольшое вознаграждение — и лошади находились.

Небольшое вознаграждение — и лошади находились.

Даже известный борец за правду Александр Радищев, уличив станционного смотрителя в мошенничестве, предпочел заплатить, а не закатывать скандал с рукоприкладством: «Мне его (почтового комиссара.— Авт.) так же хотелось попотчевать, как прежних ямщиков, когда они в обмане приличались, но щедрость моя, давая на водку городскому повозчику, побудила софийских ямщиков запрячь мне поскорее лошадей, и в самое-то время, когда я намерялся сделать преступление на спине комиссарской, зазвенел на дворе колокольчик. Я пребыл добрый гражданин. Итак, двадцать медных копеек избавили миролюбивого человека от следствия, детей моих от примера невоздержания во гневе».

Не следует удивляться тому, что Радищев, защитник человеческого достоинства и борец с насилием, был готов дать волю кулакам. Избиения почт-комиссаров (путешественники называли их «не бей меня в рыло») были обычным явлением.

Закон позволял бить крестьян и мещан, но ограждал от побоев чиновников 14-го класса, к которым относились станционные смотрители. Однако этот запрет нарушался повсеместно.

Однако этот запрет нарушался повсеместно.

Путешественники прекрасно знали, что зуботычина или пара ударов тростью позволят получить лошадей без проволочки. К тому же получало выход раздражение, накопившееся за долгую скучную дорогу. Так что Пушкин имел все основания называть станционного смотрителя «сущим мучеником четырнадцатого класса».

«Боясь прогонов дорогих…»

Взятками траты путешественников не ограничивались. С первых дней функционирования трассы движение по ней было платным. За каждый участок дороги отдавалась фиксированная сумма, которая была записана в подорожной.

Станционные смотрители были обязаны следить за тем, чтобы путешественники сполна оплачивали проезд. При этом они взимали плату только за лошадей, тогда как деньги за пройденный путь (прогонные) получали непосредственно ямщики. Такое разделение было введено для того, чтобы ямщицкий заработок не оседал в чужих карманах.

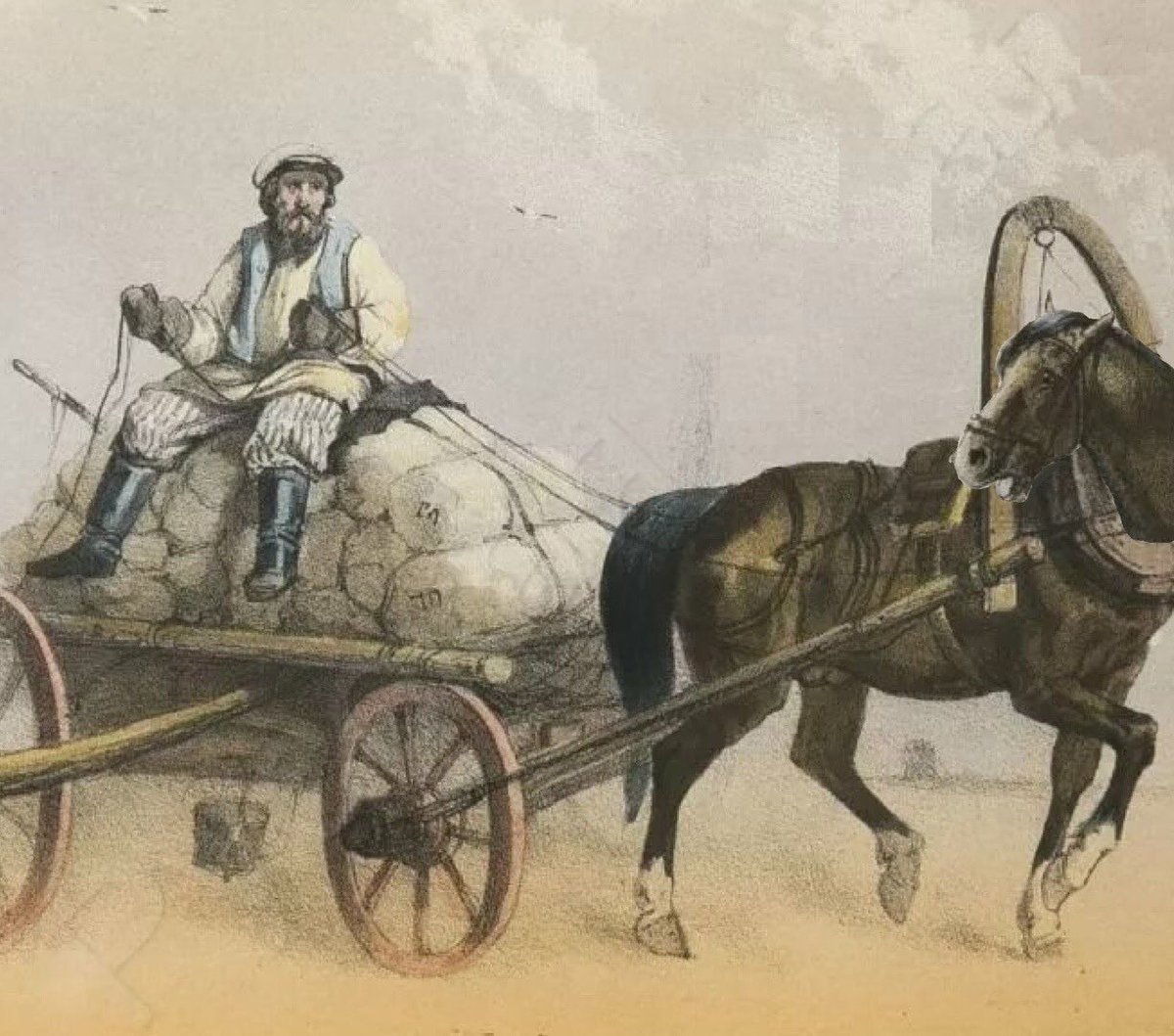

По главной трассе России ездили и не прибегая к услугам государства-монополиста. Можно было путешествовать «на своих» (или «на долгих»), то есть запрячь собственных лошадей в собственную повозку, загрузить запасы продовольствия и посуду, как-то разместить слуг и отправиться в путь.

Можно было путешествовать «на своих» (или «на долгих»), то есть запрячь собственных лошадей в собственную повозку, загрузить запасы продовольствия и посуду, как-то разместить слуг и отправиться в путь.

Дорожные траты минимизировались, но это был очень медленный способ передвижения. Поскольку лошадей не меняли, приходилось часто останавливаться на отдых и завистливо поглядывать на регулярный транспорт, весело рысящий мимо.

На своих лошадях, со своими слугами и скарбом ездили люди небогатые. Именно таким способом везли из деревни в Москву Татьяну Ларину: «К несчастью, Ларина тащилась, / Боясь прогонов дорогих, / Не на почтовых, на своих, / И наша дева насладилась / Дорожной скукою вполне: / Семь суток ехали оне». На обвешанные тюками повозки смотрели с усмешками — так сейчас смотрят на семейство, которое в целях экономии везет на средиземноморский курорт консервы и прочие съестные припасы.

«Отроду не видывал ничего подобного…»

В 1820 году журнал «Отечественные записки» поместил заметку, рекламирующую невиданный доселе способ передвижения между столицами.

Сообщалось, что путешествие почтовым дилижансом избавит путника от необходимости думать о лошадях, экипаже и обеде. Дилижансы останавливались только для смены лошадей или чтобы дать седокам возможность размяться. Лошади шли и днем, и ночью, но по просьбе уставших пассажиров можно было сделать остановку — дать людям возможность переночевать в гостинице.

Каждый рейс сопровождал специальный комиссар, который оплачивал прогоны, обеспечивал комфортное путешествие, а в случае поломки искал человека, способного починить рессору или заменить колесо. Быстрое устранение неисправностей казалось путешественникам почти что чудом. Александр Пушкин, например, так описывал свою первую поездку в Москву на дилижансе: «Лошади расковались и неслыханная вещь! — их подковывали на дороге. Десять лет езжу я по большим дорогам, отроду не видывал ничего подобного». Маршрут Москва—Петербург преодолевался за 4-5 суток.

Маршрут Москва—Петербург преодолевался за 4-5 суток.

Имел дилижанс и противников. Во-первых, большие сомнения вызывала его рентабельность. Когда же выяснилось, что такое транспортное предприятие приносит весомую прибыль, стали высказываться претензии этического плана.

Совместное путешествие незнакомых людей, принадлежавших к разным сословиям, казалось историей за гранью приличий. Ведь до появления дилижансов путешествовали либо в одиночку, либо в обществе знакомых, либо в кругу семьи.

Вообще, ситуация, когда в замкнутом пространстве оказывались незнакомые между собой люди, к тому же разнополые, многим виделась неприемлемой.

Таким образом, появление дилижансов расширило представления о границах допустимого. Ко времени появления железных дорог путешествие в одной карете или же в одном купе незнакомых между собой мужчин и женщин уже не вызывало протестов.

Впрочем, дилижанс легко превращался в вид транспорта, не нарушающий мораль и нравственность. Имеется произведение детской писательницы Александры Ишимовой про то, как ее семья совершила во время каникул развлекательную поездку из Петербурга в Москву, взяв дилижанс на всю компанию,— путешественники самостоятельно определяли ритм движения и продолжительность остановок. Два отсека, из которых состоял стандартный дилижанс, легко превращались в общее купе, где и располагались седоки.

С дилижанса в России началась эпоха междугородного общественного транспорта, когда клиент оплачивает переезд, а перевозчик берет на себя решение возникающих в дороге проблем. Десятилетия спустя привыкшие к дилижансам граждане легко пересели в железнодорожные вагоны. Так путешественники превращались в пассажиров.

«С пармазаном макарони…»

Кормить путешественников всегда было прибыльным делом для придорожных жителей.

Во всевозможных «дорожниках» и путеводителях, которые стали выходить в начале XIX века, путешественникам подробно объясняли особенности кухни тех городков, через которые пролегает их маршрут: в Торжке следовало заказывать котлеты, в Яжелбицах — рыбу, а в Валдае покупать баранки.

Александр Пушкин в письме своему другу Сергею Соболевскому предложил свои рекомендации, касающиеся местной еды,— составил шуточный гастрономический путеводитель. Для начала он советует запастись вином, поскольку приличного в дороге не купить. А затем следуют конкретные наставления: «У Гальяни иль Кольони / Закажи себе в Твери / С пармазаном макарони, / Да яишницу свари».

Мой милый Соболевский — я снова в моей избе. Восемь дней был в дороге, сломал два колеса и приехал на перекладных. Дорогою бранил тебя немилосердно; но в доказательства дружбы (сего священного чувства) посылаю тебе мой Itineraire (маршрут) от Москвы до Новагорода.

Читать далее

Тверские макароны с пармезаном не оставили следа в кулинарной истории России, а вот котлеты, которые жарила в Торжке Дарья Евдокимовна Пожарская, были специальной достопримечательностью всей трассы. «Если кому знаменитая, громкая слава исторического имени привлекательна,— сообщает путеводитель, изданный в 1839 году,— то извольте остановиться у Пожарского. У него вы найдете славные котлеты и превосходный обед, который приготовляет дочь хозяина».

«Если кому знаменитая, громкая слава исторического имени привлекательна,— сообщает путеводитель, изданный в 1839 году,— то извольте остановиться у Пожарского. У него вы найдете славные котлеты и превосходный обед, который приготовляет дочь хозяина».

Про пожарские котлеты рассказывали легенды. Одни утверждали, что рецепт котлет Дарья Евдокимовна подсмотрела у повара, готовившего обед для Александра I, который остановился в гостинице Пожарских. Другие рассказывали, что секрет куриных котлет открыл хозяевам какой-то француз, расплатившись таким образом за постой. Но наиболее популярная версия называет автором рецепта саму Дарью Пожарскую, которая поразила своим искусством остановившегося в ее гостинице Николая I. Согласно легенде, Пожарскую вызвали в столицу, где она передала свое ноу-хау царским поварам.

Нетрудно догадаться, что желающих попробовать это легендарное блюдо было много. В своем шутливом путеводителе Пушкин рекомендовал непременно воспользоваться этой опцией: «На досуге отобедай / У Пожарского в Торжке, / Жареных котлет отведай. .. / И отправься налегке».

.. / И отправься налегке».

Гостиница Пожарских, эксплуатирующая кулинарный бренд, была очень дорогой. Мемуаристы описывают ее как верх роскоши: залы с большими окнами и зеркалами, дорогая и удобная мебель, столы, декорированные цветным стеклом.

Правда Александра Ишимова, вполне доброжелательно рассказывающая и про котлеты, и про гостиницу, с некоторым умилением писала о том, что выдержать богатый стиль хозяйке все-таки не удалось, и вся эта роскошь соседствует с неровными стенами без обоев. «Такая беспечность,— умиляется Ишимова,— имеет в себе что-то оригинально-русское».

И правда. Чего-чего, а «оригинально-русской беспечности» в гостинице хватало. Сохранился рассказ про то, как Николай Гоголь, путешествуя с друзьями из Москвы в Петербург, загодя готовил своих попутчиков к знакомству со знаменитой гостиницей и легендарными котлетами. Однако в котлетах оказались длинные белокурые волосы, в связи с чем Гоголь сходу сочинил историю, где невыспавшийся повар рвал на себе волосы.

Пожарские котлеты были главным кулинарным аттракционом путешествия, но путь был длинный, и путешественникам хотелось подкрепиться не только в Торжке.

Путеводители уверяли, что состоятельный человек на любой станции найдет гостиницу,

где можно расположиться по-домашнему, в дезабилье, на сутки и более, требовать кушанья и напитков за умеренную плату по прейскуранту, окружным почт-инспектором подписанному, оставаясь в полной уверенности, что метр д’отель и прислуга угодят его чувству.

Менее состоятельным путешественникам авторы путеводителей советовали «отправиться в русскую ресторацию, почти везде расположенную vis-a-vis или рядом с гостиницею, где, конечно, вдвое дешевле, нежели в гостинице».

Французское конкурировало с нижегородским не только в ценовой политике и качестве обслуживания, но и в названиях. Напротив здания с гордой вывеской «L’hotel» путешественник видел красочную вывеску «Гостиница, в которой имеются разныя кушания, водки и вины, чай и кофи». Какого качества были эти «разныя кушания» — отдельный вопрос.

Какого качества были эти «разныя кушания» — отдельный вопрос.

Журналист Николай Греч отчаянно ругал еду, которую подавали в придорожных трактирах и гостиницах, и утверждал, что местные супы, жаркое и соусы являются таковыми только по названию и похожи на нормальные продукты не больше, чем русские переводы «Федры» Расина или «Скупого» Мольера на французские оригиналы. «Вино здесь,— писал Греч,— кандидат 10-го класса в уксусы. Лучше всего спросить щей, и если посреди плавающего в них жиру откроешь признаки мяса, поблагодари судьбу и спроси: готовы ли лошади?»

Что касается напитков, весьма дельный совет дает путешественникам Александр Пушкин: он рекомендовал на каждой станции выбрасывать из кареты пустую бутылку и таким образом бороться с дорожной скукой.

«У податливых крестьянок, чем и славится Валдай…»

Валдай предлагал развлечения иного рода. По мере приближения к этому городу путники обращали внимание на то, что в гостиницах начинает преобладать женская прислуга. Путеводитель сообщает:

Путеводитель сообщает:

«Вас встречают, вам прислуживают и исполняют ваши требования девушки (между нами сказать, очень миленькие) в ситцевых цветных платьях при фартучках, с повязанными головками и выпущенными из-под платка косами, на конце завязанными лентою.

Эти живые, натуральные декорации весьма приятны для глаз и привлекут ваше внимание на несколько минут».

Сам же Валдай встречал толпой молодых женщин, которые весьма агрессивно предлагали приехавшим купить связку баранок. «Каждая из них,— рассказывает путеводитель,— с особенным красноречием, доходным до сердца, и выразительной нежностью пропоет в похвалу своему товару и покупщику громкую арию на известный цыганский мотив с вариациями «миленький, чернобровинький барин, да купи ж у меня хоть связочку, голубчик, красавчик мой! Вот эту, мягкую, хорошую, что сахар белую! Да пожалуйста купи, я тебя первая встретила с хлебом-солью» и проч., и проч. Никакое красноречие ваше не устоит против сладких убеждений продавщицы, никакие отговорки ваши не позволят вам спастись от покупки: вас будут преследовать по селу, ежели вы пойдете; за вами побегут. Ежели вы поедете, за вами последуют в комнаты постоялого двора; вас разбудят, если вы покоитесь в экипаже».

Ежели вы поедете, за вами последуют в комнаты постоялого двора; вас разбудят, если вы покоитесь в экипаже».

Поскольку валдайскими баранками торговали женщины, внешне весьма привлекательные, мужчины-мемуаристы пишут о них снисходительно, однако в женских мемуарах чувствуется раздражение.

Вот еще один фрагмент из книги Александры Ишимовой: «Женщины и девушки — продавщицы этих, не знаю почему славящихся у нас произведений валдайских. Для меня удивительны были не они, а та настоятельность, с которой принуждали нас покупать их. Иные из продавщиц, положив связки на открытое окно кареты нашей, говорили решительно, что они не берут их назад, так что мы, не смотря на то, что не находили никакого особенного вкуса в этих кренделях, должны были купить их несколько вязанок».

Продажа баранок сопровождалась обязательным поцелуем — своеобразным бонусом покупателю.

Баранки были не единственным товаром, которым торговали валдайские женщины. «Валдай,— вспоминал о своем путешествии Павел Сумароков,— слыл развратным городом. Женщины, девки в бархатных шапочках, нарумяненные, толпились у трактира и под предлогом продажи баранок соблазняли путешественников. Молодые становились вперед, удачливо сбывали товар с придачею поцелуев, старухи приглашали к себе в баню».

Женщины, девки в бархатных шапочках, нарумяненные, толпились у трактира и под предлогом продажи баранок соблазняли путешественников. Молодые становились вперед, удачливо сбывали товар с придачею поцелуев, старухи приглашали к себе в баню».

Про то, что происходило дальше, довольно подробно сообщает Александр Радищев: «Путешественник раздевается, идет в баню, где его встречает или хозяйка, если молода, или ее дочь, или свойственницы ее, или соседки. Отирают его утомленные члены; омывают его грязь. Сие производят, совлекши с себя одежды, возжигают в нем любострастный огнь, и он препровождает тут ночь, теряя деньги, здравие и драгоценное на путешествие время». Именно это имеет в виду Пушкин в своем ироническом путеводителе: «У податливых крестьянок / (Чем и славится Валдай) / К чаю накупи баранок / И скорее поезжай».

Конец эпохи

В XIX веке на поддержание и реконструкцию дороги тратились серьезные средства. На трассе было много мостов, причем жители Клина с гордостью сообщали, что их каменный мост через реку Сестру был построен раньше, чем каменный мост через Москву-реку. Дорога подсыпалась, по обочинам шли кюветы, отводящие воду. То есть качество главной дороги России было по тем временам очень хорошим. Что давало возможность ямщикам соревноваться в лихости.

Дорога подсыпалась, по обочинам шли кюветы, отводящие воду. То есть качество главной дороги России было по тем временам очень хорошим. Что давало возможность ямщикам соревноваться в лихости.

Скорость движения поражала иностранцев, которые не видели в этой гонке большого смысла. Астольф де Кюстин так описывал поездку из Петербурга в Москву: «Я стараюсь выучить, как говорить по-русски «тише», другие же путешественники, наоборот, подгоняют ямщиков».

Дорога хотя и содержалась в образцовом порядке, но была вымощена таким образом, что путешественника нещадно трясло. В результате за пролет между станциями карета теряла пару болтов, так что время, выигранное в результате азартной гонки, часто тратилось на мелкий ремонт. Комфортабельные европейские рессорные экипажи не выдерживали такого стиля езды, и их обладателям нередко приходилось оставлять свое разбитое транспортное средство и продолжать путь в дилижансе.

Ремонт транспортных средств был одним из доходных промыслов жителей придорожных сел. Больше всего кузниц, выполнявших функции автосервиса, находилось в окрестностях Валдая. Спуски, подъемы и каменистое покрытие были серьезным испытанием для экипажей.

Больше всего кузниц, выполнявших функции автосервиса, находилось в окрестностях Валдая. Спуски, подъемы и каменистое покрытие были серьезным испытанием для экипажей.

На подъезде к Валдаю бывалые путешественники покупали запасные колеса и оси, чтобы в случае поломки не терять лишнего времени.

Дорога определяла занятия жителей городов, через которые она проходила. В Вышнем Волочке, по состоянию на 1839 год, на 9 тыс. жителей было 9 трактиров и гостиниц, 2 харчевни, 11 питейных домов. В Клину с населением 2,5 тыс. человек — 11 трактиров и рестораций и 2 гостиницы.

Открывшееся в 1851 году железнодорожное сообщение между Москвой и Санкт-Петербургом положило конец экономическому процветанию городов и сел вдоль тракта. Количество экипажей на нем стремительно уменьшалось, города приходили в упадок, из оазисов с кипящей жизнью они превращались просто в тихую провинцию. Да и о самой трассе, ее значении и легендах как-то забыли.

С исторической памятью у нас вообще не все гладко. Как сообщал один из путеводителей, «русские кондукторы», в отличие от «итальянских чичероне», не имели обыкновения рассказывать о встречающихся на пути достопримечательностях, предпочитая распевать бесконечные песни. Пассажиров это пение раздражало так же сильно, как нынче иных клиентов такси — неизбывное радио «Шансон».

Как сообщал один из путеводителей, «русские кондукторы», в отличие от «итальянских чичероне», не имели обыкновения рассказывать о встречающихся на пути достопримечательностях, предпочитая распевать бесконечные песни. Пассажиров это пение раздражало так же сильно, как нынче иных клиентов такси — неизбывное радио «Шансон».

О лошади Пржевальского | Русское географическое общество

Лошадь Пржевальского

Equus przewalskii

Отряд: Непарнокопытные – Perissodactyla

Семейство: Лошадиные – Equidae

Род: Equus

Открытие:

Лошадь Пржевальского была открыта в 1879 г. Николаем Михайловичем Пржевальским в Центральной Азии, описана как новый для науки вид Иваном Семеновичем Поляковым в 1881 году.

Под охраной:

Занесена в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Международного союза охраны природы. Исчезнувший из природы вид.

Где живет:

Исторический ареал лошади Пржевальского на западе доходил до Волги, а на востоке – ограничивался даурскими степями. В пределах области распространения лошади держались в сухих степях и на высоких предгорных долинах — до 2000 м над уровнем моря. Основным местообитанием вида на этой территории были степи и полупустыни, богатые в основном злаками. Последний природный ареал лошади Пржевальского был ограничен Джунгарской Гоби, где лошади Пржевальского могли существовать благодаря наличию оазисов вокруг пресных и слабосолёных водоёмов, где они находили воду, корм и укрытие.

В пределах области распространения лошади держались в сухих степях и на высоких предгорных долинах — до 2000 м над уровнем моря. Основным местообитанием вида на этой территории были степи и полупустыни, богатые в основном злаками. Последний природный ареал лошади Пржевальского был ограничен Джунгарской Гоби, где лошади Пржевальского могли существовать благодаря наличию оазисов вокруг пресных и слабосолёных водоёмов, где они находили воду, корм и укрытие.

Размер:

Длина тела: до 200 см;

Высота в холке: до 136 см;

Вес: 300-350 кг.

Внешний вид:

Лошадь плотного сложения с короткими, но крепкими ногами, массивной головой, толстой шеей и небольшими ушами.

Поведение и образ жизни

Лошади Пржевальского ведут стадный образ жизни. Для них характерны гаремные группы во главе с взрослым жеребцом, 4-5 взрослыми кобылами и несколькими жеребятами, и холостяцкие группы, состоящие в основном из молодых жеребцов. Старые самцы, уже неспособные удержать гарем, живут поодиночке или присоединяются к холостякам.

У лошади Пржевальского в течение суток есть несколько циклов бодрствования и покоя. Большую часть дня лошади пасутся, но предпочитают вечерние сумерки или утро. Ведёт группу лошадей на пастбище, как правило, взрослая опытная кобыла, а замыкает группу гаремный жеребец.

Днем они отдыхают, стараясь выбрать место на возвышении для лучшего обзора окрестностей, поскольку представители этого вида отличаются хорошим зрением, нюхом и слухом.

Во время отдыха кобылы обычно дремлют стоя, а жеребец оглядывает окрестности, чтобы как можно раньше заметить возможную опасность и предупредить остальных тревожным сигналом.

Питание

Лошади Пржевальского в дикой природе имели в рационе питания в основном злаками: ковылями, житняком, овсяницей, чием, тростником. Поедали они и полыни, и дикий лук, и мягкие части различных полукустарников и кустарников — саксаула и караганы.Лошади, живущие в настоящее время в питомниках других континентов, прекрасно приспосабливаются к питанию местными видами растений.

Во время пастьбы несколько животных стоят «на страже», обозревая окрестность, а другие в это время скусывают траву. В зимнее время животные «тебенюют» — добывают корм из-под снега, разрывая его передними копытам.

Продолжительность жизни

Обычно до 25 лет.

Причина исчезновения:

Прямое истребление, освоение местообитаний с активным вытеснением с пастбищ и водопоев.Высшая школа перевода (факультет) МГУ

Благодарность Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

С 12 по 14 ноября 2020 года в формате онлайн проходил VI Международный конгресс переводчиков художественной литературы, организованный Институтом перевода при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Высшая школа перевода (факультет) выступила одним из соорганизаторов мероприятия.

В Конгрессе приняли участие более 360 переводчиков русской и зарубежной литературы, филологов, литературных агентов и издателей из России и 53 стран ближнего и дальнего зарубежья.

На секциях «Перевод прозы», «Перевод поэзии», Театр, кино, комикс: сопротивление материала», «Детская и юношеская литература», «Писатель, переводчик, издатель: искусство компромисса», «Языковой ландшафт литературного перевода», «Наука о переводе: школы и мастерские» было заслушано около двухсот докладов и сообщений, обсуждены актуальные проблемы художественного перевода, распространения и популяризации современной многонациональной литературы России.

Профессор Н. К. Гарбовский и доцент О. И. Костикова представили доклад на тему «Адаптация и локализация: Приёмы и стратегии», посвященный проблемам перевода литературы для детей разных возрастных категорий в контексте взаимодействия триады «переводчик–издатель–читатель». В докладе рассматривались вопросы асимметрии смыслопорождения при восприятии оригинального и переводного текстов, приемлемости образов, а также причины и следствия прагматических трансформаций в текстах интерактивного типа.

В этом году аудитория Конгресса была значительно шире зарегистрировавшихся участников. Любой заинтересованный посетитель сайта Института перевода мог стать слушателем переводческих докладов и дискуссий.

В течение нескольких вечеров в рамках Конгресса проходили встречи с российскими писателями. Кроме того, программа мероприятия включала экскурсии по выставкам, подготовленным Государственным музеем истории российской литературы им. В.И. Даля; виртуальную экскурсию по музею Пушкинского Дома; демонстрацию документальных фильмов о русских и советских писателях, а также виртуальные прогулки по Москве и Санкт-Петербургу в стрим-формате.

По традиции, в последний день работы Конгресса оргкомитет премии «Читай Россию/Read Russia» опубликовал список финалистов премии по итогам 2018–2020 годов. Премия присуждается в четырёх номинациях: «Классическая русская литература», «Литература ХХ века (произведения, созданные до 1990 года)», «Современная русская литература (произведения, созданные после 1990 года)» и «Поэзия».

Подводя итоги работы, участники Конгресса отметили, что обмен идеями, знаниями и художественными достижениями способствует созданию атмосферы взаимопонимания между народами разных стран – и сегодня это важно как никогда. Особенная роль в этом обмене принадлежит художественной литературе. Именно из художественной литературы читатели разных стран черпают живые, не искаженные идеологическими клише представления о жизни людей нашей планеты, об их надеждах и опасениях, об их ценностных ориентациях и нравственных приоритетах. Донести живое писательское слово до людей, читающих на других языках – важнейшая задача переводчика.

Сайт VI Международного конгресса переводчиков художественной литературы

Высшая школа перевода (факультет) МГУ

Кафедра теории и методологии перевода

Лыткина Оксана Ивановна

Кандидат филологических наук, доцент

Работает в Высшей школе перевода с 2016 года.

Окончила с отличием Пензенский государственный педагогический университет им. В.Г. Белинского по специальности русский язык и литература

Кандидат филологических наук с 2002 года по специальности 10.02.01 – русский язык. Тема кандидатской диссертации «Словообразовательные парадигмы непроизводных антонимов в разных частях речи в современном русском языке»

Дополнительная специализация: «Методика преподавания русского языка как иностранного» (квалификация «Преподаватель курсов русского языка для иностранных учащихся»), «Преподавание русского языка как неродного, направление подготовки «Лингвистика»» (квалификация «Преподавание (тьюторство) русского языка как неродного»).

Практические занятия: «Практический курс русского языка», «Нормативная грамматика», «Практикум письменной научной речи», «Практическая стилистика русского языка», «Мир русского языка».

Сфера научных интересов: грамматика русского языка, стилистика русского языка, лингвокультурология, когнитивная лингвистика

Ключевые публикации:

- Образ Америки в восприятии русских писателей конца XVIII века (А.Н. Радищев, Д.И. Фонвизин, И.А. Крылов) // Русский язык и культура в зеркале перевода. — М.: Издательство Московского университета, 2019.

- Концептосфера медицины в русской языковой картине мира (на материале медицинского, рекламного, PR-дискурсов) //Мир русского слова. – 2018. — № 1.

- Словообразовательный потенциал и словообразовательная семантика отраженных антонимов разных частей речи (на материале русского языка) // Преподавание русского языка как иностранного в вузе: опыт и перспективы. – М.

: МГИМО-Университет, 2018.

: МГИМО-Университет, 2018. - Изучение комплексных единиц словообразования в современной лингвистике // Текст. Структура и семантика. Доклады Международной научной конференции «Русский язык в исследованиях отечественных ученых: история и современность», посв. памяти д.ф.н., проф. Е.И.Дибровой — М., РосНОУ, 2017.

- Практическая стилистика русского языка: Учебное пособие. – М.: Флинта-Наука, 2016.

- The Urban Text of E.T.A. Hoffmann (novellas “The Golden Pot”, “The Bleak House”, Novel “The Devil’s Elixirs”) // IJALEL-AIAC — International Journal of Applied Linguistics and English Literature. 2016.

- Reflection of social reality in the context of the legal discourse of Russian literature: research specificity and objectives // Mediterranean Journal of Social Sciences. 2015. Т. 6. № 5 S2.

- Концепт – сверхтекст – миф — архетип // Язык, культура, общество // Вопросы филологии – спецвыпуск. – М., 2011.

- Типология топосных сверхтекстов в русской языковой картине мира // Вестник Нижегородского университета им.

Н.И. Лобачевского. — 2010. — № 4. – Ч. 2.

Н.И. Лобачевского. — 2010. — № 4. – Ч. 2. - «Когда говорят Америка, воображению представляются…» // Русская речь — № 1. – 2010.

- Типы картин мира в репрезентации концепта // Русский язык за рубежом. — № 4. – 2010.

- Роль терминологии в познании научной картины мира // Терминология и языки профессионально общения в социальной сфере. – М.: Изд-во РГСУ, 2009.

- О взаимосвязи факторов словообразовательной активности (на материале непроизводных антонимов в разных частях речи) // Русский язык: исторические судьбы и современность: Труды и материалы Международного конгресса исследователей русского языка. – М.: Изд-во Московского ун-та, 2001.

Профиль в системе «Истина»: https://istina.msu.ru/profile/lytkina/

Как лошади, собаки и птицы участвовали в боевых действиях — Российская газета

В сражениях участвовали и погибали не только люди. Миллионы домашних и диких животных не по своей воле становились героями или неизвестными жертвами на полях сражений или трудились в тылу, спасая жизни людей. Об этом — интервью с Александром Липковичем, одним из авторов уникального сборника «Животные и война», презентация которого прошла в Ростовском зоопарке.

Об этом — интервью с Александром Липковичем, одним из авторов уникального сборника «Животные и война», презентация которого прошла в Ростовском зоопарке.

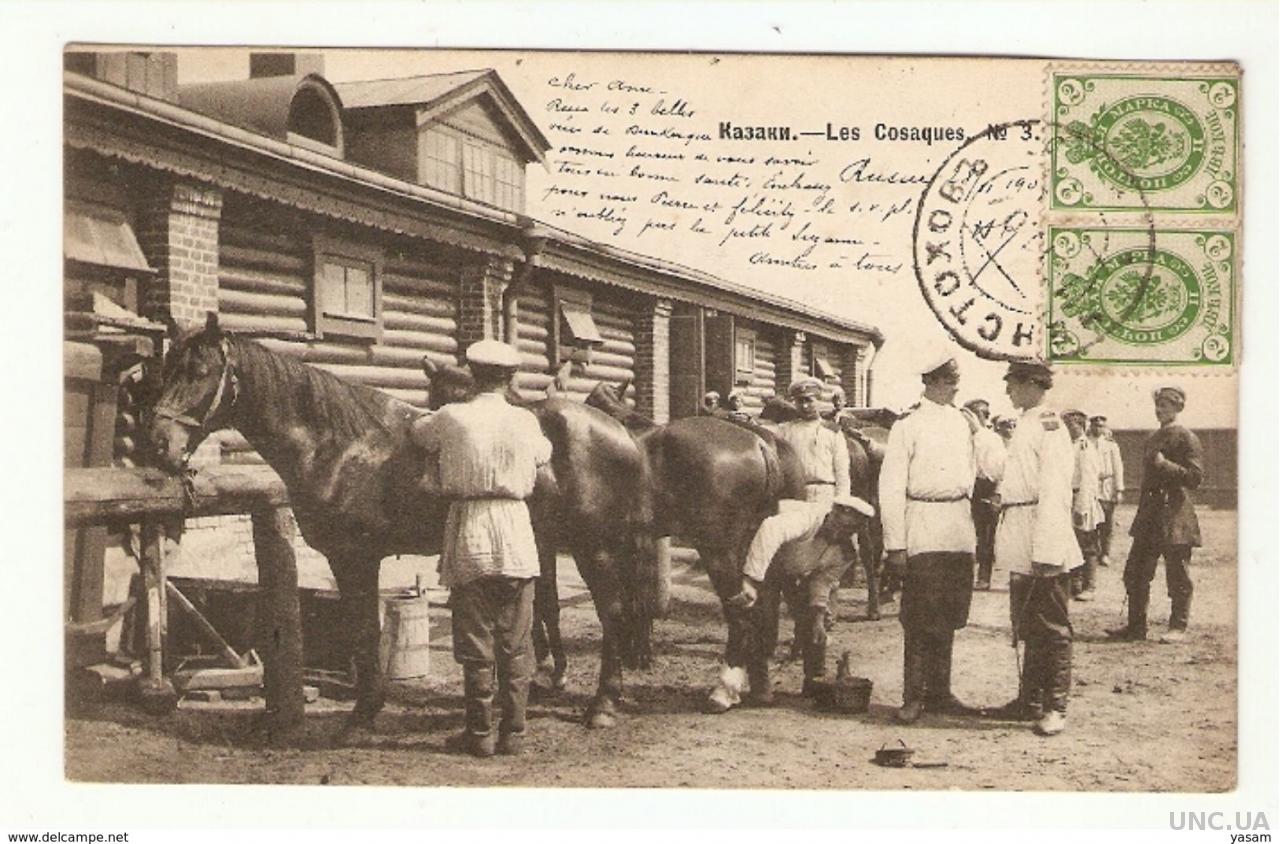

Казачья конница

Главный помощник воина, конечно, конь. Донские казаки прославились на весь мир именно благодаря кавалерийскому натиску.

Александр Липкович: Лошади издавна представляли грозную боевую силу. Способность рвать противника зубами, топтать копытами и при этом быть верным другом, готовым вынести раненого всадника с поля боя, сделали коня героем эпоса многих народов. Генерал наполеоновской армии де Брок, принимавший участие в русской кампании, писал в своей книге: «Казаки — лучшая легкая кавалерия в Европе. Им свойственны инстинкты волка и лисицы, они привычны к войне и отличаются крепостью тела, а лошади их чрезмерно выносливы».

Первый крупный конный завод в России основал атаман донского казачьего войска, генерал от кавалерии Матвей Платов. Из военных походов он привозил дорогих жеребцов, которых использовал для улучшения породы местных лошадей. Позже в задонских степях стали появляться конные заводы казачьих генералов и офицеров. Со второй половины ХIХ века донские лошади стали регулярно поступать в армию.

Позже в задонских степях стали появляться конные заводы казачьих генералов и офицеров. Со второй половины ХIХ века донские лошади стали регулярно поступать в армию.

К началу ХХ века русская конница на 60 процентов состояла из лошадей донской породы. Увы, во время Гражданской войны казачья конница понесла огромные потери. Так, во время эвакуации из Крыма и Новороссийска в ноябре 1920 года при погрузке на переполненные морские суда казакам пришлось бросать лошадей на берегу. Все улицы, площади, вся набережная были заполнены лошадьми.

После войны в стране начали восстанавливать конные заводы. Создавалась регулярная красная кавалерия. И уже на фронтах Великой Отечественной кавалерийские части участвовали во многих операциях. Конница легендарного генерала Льва Доватора совершала глубокие рейды в тылы противника, кавалерийская дивизия под командованием генерала Иссы Плиева сражалась на нескольких фронтах, а затем — в японской войне с Россией.

На один танк — 13 убитых собак

В армии активно использовали собак. Были у них еще какие-нибудь задачи, кроме обнаружения противника и охраны?

Были у них еще какие-нибудь задачи, кроме обнаружения противника и охраны?

Александр Липкович: Первый питомник военно-полевых собак появился в России в 1912 году. В 1915-м была создана школа военных сторожевых и санитарных собак. В годы Великой Отечественной войны собаководы-любители безвозмездно передали армии более 60 тысяч собак, которые прошли специальное обучение в школах, а затем были отправлены на фронт. В боевых действиях и в тылу действовали 13 отдельных специализированных отрядов, 36 отдельных взводов нартовых отрядов, 19 отдельных батальонов миноискателей и два отдельных полка специального назначения.

А собаки-подрывники? Всего в годы войны было сформировано 33 подразделения собак-подрывников численностью 8,5 тысячи животных. Из-за нехватки породистых собак этой работе стали обучать и дворняг. В боях под Москвой четвероногие подрывники уничтожили около ста вражеских танков. В Сталинградской битве на их счету 63 танка, на Курской дуге — 12. По печальной статистике, на один подбитый танк приходилось 13 убитых собак.

Голубиная бомба

Немало легенд ходит о птицах, о подвигах почтовых голубей…

Александр Липкович: Расскажу об одном случае. На борту советской подводной лодки содержался голубь по имени Голубчик. Во время боевого похода лодка торпедировала немецкий корабль, но, уходя от преследования, подорвалась на мине и получила серьезные повреждения. Радиосвязь вышла из строя. Почти в безвыходной ситуации выручил Голубчик. Пролетев более тысячи километров, он доставил сообщение на базу. Благодаря этому помощь пришла вовремя, наша лодка была отбуксирована другой советской подводной лодкой в порт.

Кроме роли связных голубям приходилось выполнять и прямые боевые задачи. Голубей приручали садиться на авиабомбы, подвешенные к крыльям самолетов, и на топливные емкости. На самолете закреплялась специальная кассета с 24 боевыми голубями, на каждого из которых был надет спецжилет с зажигательным снарядом нажимного действия. Птиц выпускали над нужными объектами, и как только голубь садился на крыло самолета, снаряд автоматически отстегивался, а пернатый подрывник возвращался на базу. Важным недостатком такого метода было то, что голуби не отличали самолетов противника от своих. Поэтому задачей летчика было выпустить крылатых диверсантов прямо над объектом атаки.

Важным недостатком такого метода было то, что голуби не отличали самолетов противника от своих. Поэтому задачей летчика было выпустить крылатых диверсантов прямо над объектом атаки.

У меня записан рассказ немецкого летчика о том, как на крыло его мессершмитта во время подготовки к боевому вылету сел голубь. «Я только подумал, что это плохой знак, как в следующую секунду топливный бак вспыхнул, я еле успел выскочить. Потом мне рассказали, что русские использовали голубей-поджигателей. Даже после войны я не мог спокойно видеть этих птиц, подбирающих крошки на площадях».

Как это было

Во время перехода армии Ганнибала через Альпы в 218 году до н. э. в ее составе были боевые слоны, сыгравшие немалую роль в серии блестящих побед над римскими легионерами. Но опытный римский полководец Сципион Африканский внимательно изучил тактику ведения боя Ганнибалом. Против громоздких слонов он стал выставлять легкую пехоту. При приближении слонов ряды воинов расступались, оставляя проходы, в которые устремлялись животные, а затем наносили им удары копьями и осыпали стрелами. Раненые слоны разворачивались и мчались навстречу наступавшим карфагенянам, растаптывая людей. Так слоны сначала помогли одной армии, потом другой.

Раненые слоны разворачивались и мчались навстречу наступавшим карфагенянам, растаптывая людей. Так слоны сначала помогли одной армии, потом другой.

Для устрашения противника использовали и боевых верблюдов. В российской армии в XVIII — XIX веках существовал калмыцкий кавалерийский полк. При виде громадных калмыцких бактрианов конница неприятеля обращалась в бегство. Есть свидетельства, что во время Северной войны 1700 — 1721 годов калмыцкие верблюды разогнали армию шведов под Псковом. В XIX веке верблюды использовались в боевых порядках оренбургских казаков.

История развития связи. Почта / Хабр

Ни для кого не секрет, что мировая история тесно связана с обменом информацией — без этого процесса существование человеческого общества попросту невозможно. Ключевую роль в таком обмене играет связь, то есть передача и приём информации с помощью различных технических средств. В совсем древние времена у людей не было многоядерных смартфонов, поэтому они использовали более примитивные средства: голос, звуки, огонь, дым и тому подобное.

Со временем менялись средства и формы связи — те, кто поумней, чуть позже придумали письменность и стали передавать информацию в письменном виде. С тех пор информация стала передаваться в более долгоиграющем виде и особенно интенсивно, а первую её пересылку можно смело считать днём рождения почты.

| Кстати, слово «почта» происходит от польского «poczta» и итальянского «posta». Последнее, в свою очередь, возникло от «posta» и позднелатинского «posita», которое вероятнее всего является сокращением от «statio posita in…» — остановка, станция для переменных лошадей, расположенная в определённом месте. Таким образом, первоначально это слово обозначало станцию для обмена почтовых лошадей или курьеров. Слово «post» в значении «почта» впервые стали употреблять в XIII веке. |

Сегодня под словом «Почта» подразумевают и учреждение почты (почтамт, отделение), и послание, и совокупность полученной корреспонденции (письма, посылки).

Наиболее интересные музейные экспозиции о почте были, пожалуй, в музее связи им. А.С. Попова в Питере и в музее почты в Уфе (около нулевого километра).

Это я, почтальон Печкин, принёс посылку для вашего мальчика

Историки придерживаются того мнения, что устройство почтовой службы русские переняли у завоевателей — монголов. Тогда на основных дорогах появились почтовые станции (на расстоянии от 30 до 100 вёрст друг от друга) — «ямы», на которых «ямчи» (гонцы) меняли лошадей. В свою очередь, слова «ям» и «ямчи» происходят от двух татарских слов — «дзям» (дорога) и «ям-чи» (проводник). Отсюда пошло и слово «ямщик», которым называли людей, занимающихся перевозкой людей и грузов на гужевом транспорте. Ямщииик, не гониии лошадей…

Работа гонцов была на износ (и подвергалась жёстким наказаниям в случае недобросовестного исполнения обязанностей или срыва сроков доставки посылки), поэтому в их ряды старались набирать людей покрепче. Например, первая посылка из Уфы в Москву (через Казань) в 1639 году заняла у конного гонца Гришки Погорельского аж 70 дней (возможно потому, что у него были неактуальные карты в навигаторе). Попробуйте-ка 70 дней поскакать на коне… а ведь это только в одну сторону.

Попробуйте-ка 70 дней поскакать на коне… а ведь это только в одну сторону.

Макет почтовой станции 17-18 века

Слово «почтальон» (кстати, тоже позаимствованное слово) в дореволюционной России в почтовом деле стало использоваться с 1716 года, а до этого служащих, доставлявших почту, называли «почтарями». При этом были разновидности в зависимости от вида разносимой почты: иногороднюю почту доставляли почтальоны, а городские письма — письмоносцы.

Серьёзно своими реформами почту прокачал Пётр I — именно при его правлении почтовая связь в России появилась во всех основных городах страны. Почта стала государственной, были созданы первые в России почтамты, открыты почтовые конторы в губернских городах, введена должность почтмейстера.

Вместе с этим была введена и новая форма для почтовых служащих: тёмно-зелёный суконный кафтан с ведомственной эмблемой — почтовым рожком (для оповещения о своём прибытии) и красным орлом (герб означал, что почтовый работник является государственным служащим и находится под опекой и защитой большого брата). Позже для подачи звукового сигнала стали использовать поддужный колокольчик.

Позже для подачи звукового сигнала стали использовать поддужный колокольчик.

К концу 18 века протяжённость почтовых путей в России составила ни много ни мало 33 тысячи вёрст (тут подсказывают, что это 35204,4 километров).

Кстати, раз уж заговорили о транспорте, то нельзя не упомянуть про железную дорогу. Первые почтовые вагоны (между Питером и Москвой) начали ходить с 1851 года.

Куверты и штемпеля

Как сейчас, так и раньше, бесплатный сыр был только в мышеловках и в чизбургерах, пробитых как гамбургеры. Говоря проще, пересылка писем была удовольствием не бесплатным.

Письма в то время писались на бумаге, которую потом складывали текстом внутрь. Снаружи на чистой стороне указывался адрес, а место сложения нередко запечатывали сургучом. Затем письмо относили в почтовую контору, где служащий (после взвешивания отправления и получения денег за его пересылку) ставил оттиск специального штемпеля. Получавшаяся в результате манипуляций штука носила название «куверт» (предположительно от английского «to cover» — закрывать) и являлась прообразом современных конвертов.

Штемпель же — устройство типа печати, использующееся на почте для получения (ручным или механическим способом) штемпельных оттисков, служащих для гашения знаков почтовой оплаты, подтверждения приёма почтового отправления, контроля за маршрутом и временем нахождения в пути, а также нанесения каких-либо пометок.

Ну и ещё так называют сам оттиск, который сам по себе несёт довольно много различной информации (в зависимости от цвета, формы, содержания, назначения и так далее).

| Это интересно: считается, что штемпель изобрёл откупщик королевской почты Генри Бишоп (H.Bishop), назначенный в 1660 году первым генеральным почтмейстером Соединенного королевства. Изначально изобретение было предназначено для контроля времени прохождения почты, и в оттиске содержалась лишь информация о месяце и дне доставки письма. А так как делать штемпеля со сменяемой датой тогда ещё не умели, то набор для почтовых станций состоял из 366 штемпелей. |

Объёмы пересылок непрерывно росли, и вскоре такой несовершенный способ оплаты очень быстро стал накладен, в первую очередь для самих сотрудников службы. Поэтому для упорядочения системы почтовых сборов в 1845 году почтовый департамент осуществил ряд реформ, среди которых — введение (сначала в Петербурге, а потом и в Москве) первых знаков почтовой оплаты. Так появились штемпельные конверты — те же самые куверты, но с уже напечатанным типографским способом штемпелем на лицевой стороне. Изначально они имели хождение только в пределах города, но уже в 1848 году появились варианты разных номиналов, в том числе для иногородней корреспонденции.

Поэтому для упорядочения системы почтовых сборов в 1845 году почтовый департамент осуществил ряд реформ, среди которых — введение (сначала в Петербурге, а потом и в Москве) первых знаков почтовой оплаты. Так появились штемпельные конверты — те же самые куверты, но с уже напечатанным типографским способом штемпелем на лицевой стороне. Изначально они имели хождение только в пределах города, но уже в 1848 году появились варианты разных номиналов, в том числе для иногородней корреспонденции.

С тех пор внешний вид и конструкция конверта остались практически неизменными.

Марки

На смену штемпельной системе пришли почтовые марки — специальные знаки, франкирование (форма предварительной оплаты отправителем пересылки и доставки пересылки) которыми свидетельствует о факте оплаты услуг ведомства (пересылки и доставки как внутренней, так и международной корреспонденции). Маленькие и красивые кусочки бумаги с заданной стоимостью (номиналом) и богатейшей историей.

Моя скромная коллекция )

Считается, что их изобретателем в 1837 году стал англичанин Роуленд Хилл, мать которого работала на почте и неоднократно рассказывала о трудностях работы, недостатках почтовой системы и дороговизне оплаты. На это Хилл однажды выдвинул идею единообразного почтового тарифа (оплачиваемого отправителем), выпустив памфлет «Реформа почты, её значение и целесообразность». Там-то появление марочек и предусматривалось: «Perhaps this difficulty (of using stamped envelopes in certain cases) might be obviated by using a bit of paper just large enough to bear the stamp and covered at the back with a glutinous wash, which the bringer might, by the application of a little moisture, attach to the back of the letter, so as to avoid the necessity of re-directing it» («Возможно, эта сложность (использования маркированных конвертов в определённых случаях) может быть устранена посредством бумажки, достаточно большой по размеру, чтобы нести на себе марку, и покрытой на обратной стороне тонким клеевым слоем, которую отправитель может, с помощью небольшого увлажнения, приложить на обороте письма, с тем чтобы избежать необходимости перенаправлять его.»). Чуть позже он стал автором первой марки («Чёрный пенни»), ну а дальше понеслось…

На это Хилл однажды выдвинул идею единообразного почтового тарифа (оплачиваемого отправителем), выпустив памфлет «Реформа почты, её значение и целесообразность». Там-то появление марочек и предусматривалось: «Perhaps this difficulty (of using stamped envelopes in certain cases) might be obviated by using a bit of paper just large enough to bear the stamp and covered at the back with a glutinous wash, which the bringer might, by the application of a little moisture, attach to the back of the letter, so as to avoid the necessity of re-directing it» («Возможно, эта сложность (использования маркированных конвертов в определённых случаях) может быть устранена посредством бумажки, достаточно большой по размеру, чтобы нести на себе марку, и покрытой на обратной стороне тонким клеевым слоем, которую отправитель может, с помощью небольшого увлажнения, приложить на обороте письма, с тем чтобы избежать необходимости перенаправлять его.»). Чуть позже он стал автором первой марки («Чёрный пенни»), ну а дальше понеслось…

Первая в мире почтовая марка

В России марки появились немногим позже — в 1857 году А. П. Чарульский (сотрудник почтового департамента) перенял зарубежный опыт и предложил ввести марочную систему в наших холодных краях.

П. Чарульский (сотрудник почтового департамента) перенял зарубежный опыт и предложил ввести марочную систему в наших холодных краях.

Первые проекты русских почтовой марок (представленные Ф.М.Кеплером 21 октября 1856 года) были отклонены Чарульским. Позже над к проекту марки подключается старший гравер ЭЗГБ Франц Михайлович Кеплер — почитав фидбек Чаруковского на первые пробы, он принялся изготавливать первые образцы — из нескольких вариантов был выбран один, ставший первой почтовой маркой России. Красивая? 😉

Первые марки приходилось вырезать ножницами, хотя очень скоро пришли к выводу, что это не самый удобный вариант. В 1847 году служащий Дублинского почтамта Генри Арчер предложил делать перфорацию, то есть пробивать сквозные круглые отверстия по всему периметру марки. Но мало кто знает, что перфорирование почтовых марок производится не только для облегчения отделения марок — форма зубцовки и её размеры также являются одним из способов защиты от подделки.

Почтовые ящики

Появление штемпелеванных конвертов упростило оплату пересылки и сделало присутствие почтового чиновника необязательным. Всё это поспособствовало скорому появлению почтовых ящиков (для сбора и хранения писем) прямо на улицах города.

Всё это поспособствовало скорому появлению почтовых ящиков (для сбора и хранения писем) прямо на улицах города.

Вариантов конструкции почтовых ящиков в разные времена было огромное множество — и уличные, и “домашние”, и вандалоустойчивые, и даже с устройствами для выдачи марок — во многих музеях, как правило, их целые коллекции.

Военные годы

Одно дело — гражданские письма, а совсем другое — необходимость в обмене информацией во время военных действий, когда почта была востребована ещё больше. Великая Отечественная война дала о себе знать — перемещение миллионов людей вызвало огромное увеличение потока почтового обмена, из-за чего почта (а также телеграфы, о которых чуть позже) работала круглосуточно, ежедневно обрабатывая тысячи посылок. Для понимания масштабов — в одной только Башкирской республике (Уфа была важной составляющей почтовой системы тех времён) в годы войны своевременно было обработано, отправлено и доставлено более 20 миллионов писем.

Минутка занимательной арифметики: среднестатистическая скорость LTE-соединения от Мегафона в Питере у меня составляла 50 мегабит в секунду на приём. Если предположить, что все 20 миллионов писем в Башкирской республике были бы в военные годы написаны на листах формата А4 (с обеих сторон, то есть, примерно, по 5000 символов на лист), то получившийся объём текста (20.000.000 * 5 Кб = 95.367 Гб) можно было бы скачать за 4.5 часа. Наивно предположу, что переписку всей страны вполне можно было бы выкачать за недельку… так, о чём это я.

| Интересный факт: в домарочный период письма часто писали с использованием свободного пространства листа как вдоль, так и поперёк. Это делалось в целях экономии бумаги и денег на оплату одного почтового послания. |

Кстати, письма и почтовые карточки, адресованные на фронт, пересылались бесплатно.

Наше время

В конце прошлого тысячелетия техника и технологии начали развиваться особенно интенсивно, в России появились мобильная связь и Интернет. Высокий уровень проникновения этих технологий ощутимо отразился на характере коммуникаций между людьми: поток простой письменной корреспонденции продолжает сокращаться.

Высокий уровень проникновения этих технологий ощутимо отразился на характере коммуникаций между людьми: поток простой письменной корреспонденции продолжает сокращаться.

Но жители страны практически ничего не потеряли (кроме радости от получения тёплого лампового письма) — ведь на смену бумажной почте пришла электронная. Для передачи информации не нужно разводить костёр, заводить почтовых голубей… да даже необязательно знать, где находится ближайший к дому почтовый ящик — достаточно в любом месте города достать телефон/планшет/ноутбук и быть уже на связи. Любой почтовый адрес, мгновенная отправка и получение писем, любые вложения файлов, коллективная переписка, форвардинг, сортировка — да-да, вот это всё. Находясь в тысячах километров от офиса, я был в курсе того, что происходит на работе.

А ведь когда-то отправка только в одну сторону заняла бы не один день…

Продолжение следует.

// Ссылки по теме (Wikipedia): Всё о почте

Только что вы дочитали первую статью об истории развития связи, все остальные будут опубликованы на страницах спец-проекта с МегаФоном.

!important: Статья не претендует на полноту и достоверность всех данных.

Как Южная Россия экспортировала всех современных лошадей мира

На протяжении тысячелетий травянистые равнины Европы и Азии были домом для мозаики генетически различных линий лошадей. Но одна родословная поскакала вперед, чтобы обогнать и заменить всех других диких лошадей. Эта одомашненная линия стала лошадью нашего современного воображения: стройные ноги, мускулистая спина и грива, мерцающая на ветру.

Десятилетиями ученые пытались выяснить, когда и где были впервые приручены современные лошади, но так и не нашли копыто, в котором они нуждались.

Теперь, в статье, опубликованной в среду в журнале Nature, ученые наконец разгадали тайну. После сбора и секвенирования 273 древних геномов лошадей группа из 162 авторов пришла к выводу, что современные лошади были одомашнены около 4200 лет назад в степях на юге России, недалеко от пересечения рек Волги и Дона.

Эта новая работа максимально приближена к разгадке тайны происхождения домашней лошади, по словам Питера Хайнцмана, исследователя палеогеномики из кампуса Тромсё Арктического университета Норвегии, который не участвовал в исследовании. «Это монументальное усилие», — сказал доктор Хайнцман, отметив, что они собрали «стену данных» о «сотнях лошадей».

«Это монументальное усилие», — сказал доктор Хайнцман, отметив, что они собрали «стену данных» о «сотнях лошадей».

Людовик Орландо, палеогенетик и руководитель исследований Центра антропобиологии и геномики Тулузы во Франции и автор статьи, работал над этим вопросом в течение десяти лет.

В последние годы ученые обратили внимание на ботайское поселение в казахских степях, которое было заполнено фрагментами костей лошадей и глиняными горшками, наполненными чем-то вроде кобыльего молока.Это было самое раннее археологическое свидетельство одомашнивания лошадей, и оно казалось многообещающим местом рождения современных лошадей.

Но в 2018 году группа исследователей, включая доктора Орландо, секвенировала геномы костей лошади в Ботае. К удивлению исследователей, ботайские лошади не дали начало современным лошадям, а были прямыми предками лошадей Пржевальского, коренастых лошадей, которые первоначально считались последними дикими лошадьми на планете. Они показали, что Пржевальский в конце концов не был диким, а был одичавшим потомком домашних животных. Так и осталась нерешенной загадка происхождения современных лошадей. «Каждый раз, когда я ожидал чего-то, это было не так», — сказал доктор Орландо.

Так и осталась нерешенной загадка происхождения современных лошадей. «Каждый раз, когда я ожидал чего-то, это было не так», — сказал доктор Орландо.

Он сказал, что для разгадки тайны «мы решили быть исчерпывающими и действительно искать везде».

Везде, в данном случае имелось ввиду по Евразии. Начиная с 2016 года доктор Орландо собирал образцы по всему региону из археологических коллекций и новых раскопок, по сути, каждую древнюю конскую кость, до которой они могли добраться.

Чтобы сохранить останки для будущего, исследователи просверлили крошечные отверстия во внутренних ушах, зубах и других костях древних лошадей, чтобы получить крошечные образцы.

По мере того, как исследователи постепенно наносили на карту геномы лошадей во времени и пространстве, картина становилась все более четкой. Чуть больше года назад им удалось определить точное местонахождение: Волго-Донской регион на территории современной России.

Имея такой гигантский набор данных, исследователи в конечном итоге нашли ответы на дополнительные исторические детали. Они обнаружили, что у современных лошадей было два резких генетических отличия от других древних линий — один ген связан с послушанием, а другой — с более сильным костяком — что, возможно, способствовало распространению животных.

Они обнаружили, что у современных лошадей было два резких генетических отличия от других древних линий — один ген связан с послушанием, а другой — с более сильным костяком — что, возможно, способствовало распространению животных.

Домашние лошади изменили историю человечества, позволив людям путешествовать на большие расстояния и разрабатывать новые технологии ведения войны. «Все хотели эту лошадь, — сказал доктор Орландо.

Соответственно, генетические данные, полученные в статье, «представляют собой значительный прогресс в нашем понимании человеческого общества, которое разводило этих лошадей», — сказала Полин Ано, научный сотрудник Французского национального центра научных исследований, не участвовавшая в исследовании.

Исследование также опровергло представления о роли лошадей в ранней истории человечества.Например, одна из ранее существовавших теорий предполагала, что скотоводы, называемые ямной, могли массово мигрировать верхом на лошадях в Европу около 5000 лет назад. Но новая генетическая карта не нашла доказательств; исследователи отмечают, что волы, а не лошади, могли быть движущей силой их распространения.

Но новая генетическая карта не нашла доказательств; исследователи отмечают, что волы, а не лошади, могли быть движущей силой их распространения.

В новой статье также сообщается, что домашние лошади были распространены по всей Евразии вместе с синташтинской культурой бронзового века, которая владела колесницами со спицами около 3800 лет назад.

Приручив все эти данные о лошадях, доктор Орландо обзавелся новым хобби: он начал брать уроки верховой езды.

Как и все люди, он ездит верхом на домашних лошадях — потомках древних животных, скакавших по югу России.

«Я бы не осмелился приблизиться к лошади Пржевальского», — сказал доктор Орландо. «Они убивают волков. Я не такой быстрый бегун».

Лошади были впервые одомашнены в России около 4200 лет назад, исследование ДНК показало

Через две недели Австралия остановится на несколько минут, чтобы посмотреть, как победитель Кубка Мельбурна галопирует в историю.

Ключевые моменты:

- Происхождение того, где и когда были впервые одомашнены современные лошади, является давней загадкой

- Международная группа ученых проанализировала ДНК и датировала кости всех групп лошадей, которые, как известно, жили в Евразии, где эволюция лошадей

- Находки показывают, что все лошади сегодня связаны с группой, которая жила в западных степях России 4200 лет назад

Но история лошадей в этой гонке начинается задолго до того, как могучие кони выскакивают из барьеров.

Гены этих холеных чистокровных животных можно проследить на 4200 лет назад на пастбищах между Волгой и Доном в России.

Именно здесь и когда предки всех современных лошадей, от непостоянных чистокровных до коренастых рабочих лошадей, были впервые одомашнены, согласно новому исследованию, которое претендует на окончательное решение давней тайны.

Всего за несколько столетий эти лошади распространились по всей Азии и Европе, сказал ведущий автор исследования Людовик Орландо, директор Центра антропобиологии и геномики Тулузы.

«Это один из тех исторических поворотных моментов, которые мы идентифицируем», — сказал профессор Орландо.

«Это момент, когда мир впервые в некоторой степени стал современным.»

Исследование, опубликованное в журнале Nature, предполагает, что гены, которые сделали этих животных более послушными и крепкими, дали им преимущество в эволюционной гонке.

В сочетании с более поздними изобретениями, такими как колесницы со спицами, они помогли сформировать человеческую цивилизацию.

«Ночное» восхождение домашних лошадей

Профессор Орландо провел последнее десятилетие, пытаясь точно определить, где и когда были впервые приручены лошади.

Когда-то считалось, что сегодняшние лошади произошли от группы, которую ботайские пастухи приручили ради мяса и молока восточнее в Казахстане, около 5 500 лет назад.

Но предыдущее исследование, проведенное профессором Орландо и его коллегами, показало, что эти лошади, хотя они, вероятно, были одомашнены, не были связаны с современными лошадьми.

Генетические исследования показывают, что лошади Пржевальского не дали начало современным лошадям. (Wikimedia Commons: Claudia Feh) Вместо этого они были генетически похожи на лошадь Пржевальского, другой вид или подвид лошади, который был повторно завезен в Монголию, где он дичает.

«Ботайские лошади не дали начало современным генетическим вариациям, присутствующим у лошадей сегодня», — сказал профессор Орландо.

«Было ясно, что нам нужно что-то еще, чтобы начать рассматривать этот старый археологический спор.»

Итак, команда из 160 человек решила нанести на карту геномы и датировать окаменелости всех различных групп лошадей, которые, как известно, существовали в Евразии между 50 000 и 200 годами до н.э.

Они собрали останки 273 древних лошадей из разных мест, Сибири, Иберии, Анатолии и степях Западной Евразии и Центральной Азии и сравнил их с геномом современной лошади.

Нижняя челюсть лошади, извлеченная из археологических раскопок Гиннеруп в Дании, которая была включена в исследование. (Прилагается: Руне Иверсен, Музей Восточной Ютландии)Они выявили четыре отдельные группы лошадей.

Самые ранние предки современной лошади пришли из Сибири, но самые близкие генетические совпадения с лошадьми, которых мы знаем сегодня, произошли из нижнего Доно-Волжского региона, к северу от Черного и Каспийского морей.

«Область, которую мы фиксируем, довольно узкая, около 500 километров [по площади], — сказал профессор Орландо.

Исследование показало, что современные лошади были впервые одомашнены в степях Западной Евразии между реками Дон и Волга. (Google Earth/ABC)В течение нескольких столетий генетический отпечаток начал появляться в Анатолии и Казахстане, а 3500 лет назад они были повсюду.

«Это происходит очень быстро, почти за одну ночь.»

Но это больше, чем история о движении генов лошади.

Сложная история людей и их лошадей

Около 5000 лет назад произошла массовая миграция кочевников-скотоводов, известных как ямная, из западных степей на запад в Европу.

Археологические данные и данные ДНК показывают, что эти люди с большими костями принесли с собой новые языки и составляют до 30 процентов генетического наследия людей в Европе сегодня, сказал соавтор исследования Мортен Аллентофт из Университета Кертина.

«Одним из основных предположений было то, что одомашнивание лошадей облегчило движения этих людей», — сказал профессор Аллентофт.

Хотя Ямная взяла с собой лошадей, возможно, в качестве мяса и молока, генетическое картирование в исследовании показывает, что они не были предками современных домашних лошадей.

«Это не та родословная, которую мы знаем сегодня, потому что она не была оптимизирована для перевозки людей», — сказал профессор Аллентофт.

Исследование предполагает, что селекционное разведение могло сделать лошадей более крепкими и спокойными, чем их дикие предки. (Прислано: Людовик Орландо)Вместо этого распространение лошади в том виде, в каком мы ее знаем, похоже, связано с более поздним перемещением на восток в Азию другой цивилизации, известной как Синташта.

«Это воинская культура с очень развитой оружейной промышленностью», — сказал профессор Аллентофт.

Генетические данные показывают, что синташтинцы разводили огромное количество лошадей, пригодных для верховой езды на большие расстояния и участия в битвах.

Анализы геномов выявили изменения в двух областях, которые все еще присутствуют у современных лошадей.

Одним из них является мутация гена GSDMC, которая связана с сужением нервных каналов в позвоночных позвонках, болями в спине и трудностями при ходьбе у людей.

Другим является мутация гена, называемого ZFPMI, который связан с тревогой у других животных, таких как мыши.

Через несколько столетий после того, как синташта приручили своих лошадей, они изобрели новое оружие: колесницу со спицами.

Эти транспортные средства были намного легче и быстрее, чем телеги с цельными колесами, использовавшиеся другими цивилизациями, такими как Ямная.

Обладая превосходными лошадьми и колесницами, Синташта завоевали Среднюю Азию, что привело к почти полной смене генетики людей и лошадей в этом регионе.

Домашние лошади стали высоко ценимыми символами статуса. (Прилагается: Людовик Орландо) Лошади, которые ценились за каштановую шерсть, выносливость и темперамент, впервые выведенные в западных степях , также стали товаром и символом статуса в Европе и Леванте.

«Они достигли всех частей Европы, даже самых северных, а затем вытеснили местные породы, потому что они были гораздо лучше приспособлены, – сказал профессор Аллентофт.

Исследование показало, что к позднему бронзовому веку, примерно с 1500 до 1000 г. до н.э., лошади заменили все местное население.

Правдивая история эволюции

Клэр Уэйд, генетик животных из Сиднейского университета, сказала, что ряд дат, выявленных генетиками, представленными в статье, очень убедителен.

«Неопровержимые доказательства в этой статье свидетельствуют о том, что одомашненные лошади пришли из западных степей», — сказала она.

Профессор Уэйд, возглавлявший группу, секвенировавшую геном современной лошади в 2009 году, сказал, что сбор истории эволюции с помощью генетики дает более четкую картину, чем использование только археологических данных.

«Многие предполагаемые теории основаны на археологических находках, но с генетикой дело в том, что [гены] вроде как не лгут», — сказала она.

«В 99,9% случаев [ДНК] очень точна, и когда вы работаете в области геномики, вы действительно видите, как работает эволюция каждый день».

Хотите больше науки — плюс здоровье, окружающая среда, технологии и многое другое? Подпишитесь на наш канал.

Благодаря процессу, известному как генетический дрейф, появляются новые мутации, и такие процессы, как селекционное разведение, могут привести к исчезновению мутаций.

«Теперь они знают, кто был предком, они смогли сделать шаг назад во времени в этой наследственной линии и сравнить [четыре группы] и идентифицировать гены, которые больше всего изменились в этом градиенте.

Вопрос в том, действительно ли два идентифицированных гена сыграли важную роль в приручении лошади, и зафиксированы ли они сейчас у современных лошадей. — сказал Уэйд.

«Возможно, было бы интересно посмотреть, исчезнут ли эти гены у грубиянов, чтобы посмотреть, может ли произойти обратное.

Хотите узнать больше о науке со всей Азбуки?

Наука в вашем почтовом ящике

Получите все последние научные истории со всей Азбуки.

Донская лошадь России — породы лошадей

Восьмилетний мерин Рубин, Дон лошадь кавалерии Его Величества Императора РоссийскогоДва понятия, которые, наверное, у всех ассоциируются с Россией, это необъятные расстояния и сибирские температуры

Если подумать, богато украшенные церкви, золотые дворцы, яйца Фаберже, война и мир или может прийти на ум революция, но что действительно бросается в глаза, так это бесконечные русские версты (1 верста = 1.06км). Удивительно, но максимальная протяженность современной России с востока на запад составляет почти 10 000 км, а это расстояние охватывает 11 часовых поясов и охватывает почти половину окружности земли.

А есть аборигенная порода лошадей, возможно, малоизвестная за рубежом, качества которой идеально подошли к экстремальным условиям: донские лошади. Эта порода, названная в честь реки Дон на юге России, является одной из двух местных пород, сохранившихся в наше время. Другими такими местными лошадьми являются орловские рысаки, выведенные и названные в честь графа Орлова 18-го века, одной из самых влиятельных фигур в екатерининской России.

Корни донских лошадей уходят в глубокую древность и к племенам ногайцев, населявших районы восточнее Каспийского моря. Эти предки лошадей славились своей исключительной выносливостью и способностью одинаково хорошо переживать морозные зимы и палящую жару южных степей. Организованное разведение началось в 18 веке с создания специальных племенных книг. Среди диких степных кобыл были завезены арабские и чистокровные жеребцы. В результате получилась исключительная лошадь, качества которой высоко ценились в армии.

Донские лошади стали скакунами донских казаков, традиционной общности, проживавшей в южных степных районах Восточной Европы и Азиатской России и славившихся особым искусством верховой езды. Казаки, которые также были конной частью русской армии, и весь потенциал их лошадей проявились в войне 1812 года против Наполеона. Стартовав из Москвы в морозы, доходящие до 40 градусов мороза, казаки преследовали измученную французскую армию по всей Европе и весной 1813 года прибыли в Париж.

Слава об исключительных русских лошадях разнеслась по всему континенту.

В российской армии стали регулярными контрольные заезды по оценке выносливости донских лошадей. В ноябре 1883 года четыре офицера и 14 казаков преодолели 1128 верст (1241 км) от Нижнего Новгорода по берегу Волги через Москву до Санкт-Петербурга за 11 дней по глубокому снегу и температуре до -20ºC.